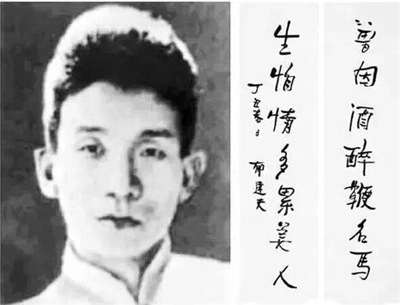

郁达夫及其书法

刘海粟绘《芦雁》(局部)

郁达夫与刘海粟惺惺相惜,两者均以自己所擅长的方式,在抗日战争史上抒写了浓墨重彩的一笔。刘海粟曾这样赞誉:“达夫是中华大地母亲孕育出来的骄子,是本世纪最有才华最有民族气节的诗人之一,爱国是他一生言行中最突出的品质。”

郁达夫的题画诗

1940年1月23日,郁达夫在《星洲日报·繁星》发表《为君濂题海粟画梅》:

孤山归梦未全荒,苦寒梅花立草堂。展画时闻香暗散,陇头春满感刘郎。

梅花是中国传统文人墨客吟诵或描摹的重要意象。刘海粟以绘画的形式,赋予梅花人格化的特征。在《艺术的革命观》中,刘海粟说:“在外国的时候,西洋人问我,中国的松竹梅为什么画得这样多?我说并不多,松竹梅代表中国坚强不屈的人格,无论春夏秋冬,冷到如何程度,还是这样绿,狂风暴雨之后,仍旧巍然独立;而且还代表中国的国民性,不能随便被人屈服。中国是打不倒的,有历史的证明。”

1941年3月15日,郁达夫在新加坡《星洲日报·繁星·今人诗词选》发表《为秋杰兄题海粟画松》:

蟠根耸干栋梁才,劲质贞心郁未开。独立乾坤孤树顶,炎荒可有鹤飞来?

此诗以“松”作为吟咏的意象,寄寓客居他乡的寂寥。描摹了刘海粟所画松树盘根错节的形态,并以移情的笔法,体味松的操守及内心世界“劲质贞心郁未开”;以特写的笔法,定格松树独立乾坤的精神特质。

1941年3月19日,郁达夫发表《为胡仁东先生题海粟大师画〈芦雁〉》:

故国音书到渐稀,料因烽火暗边圻。画中大有沧桑感,南雁西风荻正肥。

这首题画诗中,郁达夫将自己的乡思及日本帝国主义入侵中国战火蔓延到新加坡的时局熔为一炉,巧妙地嵌入画的意境中,浸染着作者的沧海桑田之感。

1941年3月21日,郁达夫在《星洲日报·繁星》发表《为浪漫兄题刘大师画吉了、君濂画石,大师曾题“却似八大山人”六字》:

顽石从来坚砥砺,汉禽自古薄夷酋。中原尚有能言兽,朱耷当年涕未收。

其中,“吉了”是一种能说人言的鸟。郁达夫由刘海粟所画的吉了,拓展到“能言兽”,隐喻当时中国卑躬屈膝的败类,揭露他们虽能人言实为禽兽的原型。最后一句由明皇室后裔朱耷在异族统治下内心的苦痛,影射中国被日本蹂躏而滋生的愤懑。

1941年4月17日,在《星洲日报·繁星》发表《题刘大师及徐君濂、刘抗、黄葆芳合作《岁寒三友图〉,图中有大石》:

松竹梅花各耐寒,心坚如石此盟磐。首阳薇蕨钟山蓼,不信人间一饱难。

刘海粟与郁达夫的约定

刘海粟回忆当日作画与题诗的情形说:

记得有天晚上,我和达夫躺在期颐园中的草地上……言及时局,达夫愤然跃起,仰天喃喃地说:“海粟,万一敌军侵入新加坡,我们要宁死不屈,不能丧失黄帝子孙的气节……”我觉得这是达夫心中流出来的最佳诗作,听来感人肺腑。难兄难弟,相对无言。谦和质朴的达夫,眉宇间现出平时罕见的金刚怒目之气,从鼻翼到嘴边的长纹变得坚韧了。我推想:诗人在夜色的环抱中走向永生的时刻,脸上也是这样的表情。我们长时间地握着手,良久,泪花淌出他的眼眶,巨大的热力,从他的臂膀流入我的全身,血像汽油碰上火种。是夜,我画了一张《松竹梅石图》,他奋笔写上一绝(诗略)。少顷,刘抗、君濂来了。他们和葆芳各添几笔,完成了一次愉快的合作。

郁达夫对时局有着敏锐的直觉,预测到敌军可能入侵新加坡,并和刘海粟约定“宁死不屈”,与刘海粟共勉。这首诗的创作,是从郁达夫心中流淌出来的,刘海粟评价道“听来感人肺腑”。1941年7月22日,《为晓音女士题海粟画《芦雁》:

万里南飞客感深,露香菰米费搜寻。炎荒怕读刘郎画,一片蒹葭故国心。

其间“菰米”“蒹葭”等意象饱含浓烈的怀乡之情。刘海粟在《回忆诗人郁达夫》中详述了该诗的创作背景:

次日傍晚,我给筱英画了一张《芦雁》,达夫连连叫好。

“请你写一首诗在上面,好吗?”筱英非常愉快。

“让我想一想。”他没有拒绝。

我们来到花园中,坐在草坪上,天空群星闪烁,万里无云。筱英靠在树上,哼着一支英文歌曲。

静默了几分钟,天上,一只孤雁唳了一声。

“这雁倒像我。”达夫动感情了,“沫若、寿昌都在重庆忙抗战,仿吾去陕北,只有我成了孤雁南飞。这些兄弟们何日相见呢?”

“不对,你不孤,还有海粟叔叔和我们一群年轻人呢!”筱英直率地反驳他,他也不生气。

达夫默然起立,走到屋里,一会儿诗已写在画上。

刘海粟的这段描述生动地还原了当时郁达夫创作这首诗的情境。当刘海粟为郁达夫的女友筱英画好《芦雁》之后,筱英请求郁达夫在其上题诗。郁达夫酝酿的间隙,正巧一只孤雁在长空悲鸣。随即,郁达夫的灵感来了,他与这只雁惺惺相惜,他感觉到这只雁像他,“沫若、寿昌都在重庆抗战,仿吾去陕北”,兄弟们相见无期。在这种情感的驱使下,郁达夫立刻创作了此诗。

(摘自《书屋》2022年第4期)