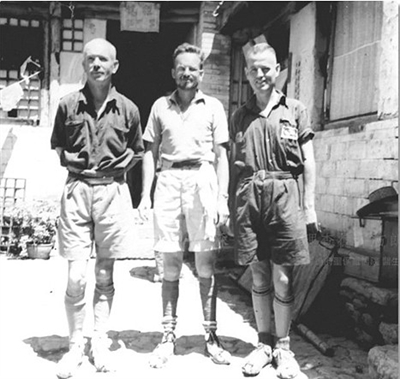

加美医疗队成员在中国,右一为理查德·布朗

理查德·布朗是一位援助过中国人民抗日战争事业的加拿大医生。他还有一个中文名字——包志德,因而被中国人亲切地称为“包大夫”。

为中国人民伸出援助之手

布朗1898年出生于英国伦敦,11岁时随父母移居加拿大多伦多,后考入多伦多大学学习,是白求恩的学弟。毕业以后,他被加拿大圣公会派到中国河南商丘圣保罗医院工作。

在商丘圣保罗医院,布朗主持外科和眼科医务工作,尤以医治白内障闻名,深受当地民众的欢迎和爱戴。随着日本侵华的加剧,布朗开始考虑如何为中国人民伸出援助之手。

全面抗战开始后的第二年春天,国际红十字会工作人员在汉口商讨在医院设立难民收容所等事宜,为援助被日军侵占的豫东地区,布朗来到汉口参会。

在此期间,他结识了美国著名记者史沫特莱,史沫特莱告诉他,抗日前线的八路军正处在医疗人员和物资严重匮乏之中,还告诉他,白求恩率领的加美援华医疗队来到中国,并准备前往延安。

布朗决定要到前线为八路军服务。他给圣公会写信请了三个月的假,信中还指出,“中国需要医务人员是这样的迫切,我希望由我的榜样能够影响其他的医师们,战争摧毁的中国现在急需真正的朋友”。

受到毛泽东的接见

1938年4月,布朗从商丘坐火车前往西安,从西安红十字会处领到八路军急需的药品和设备后,又火速前往延安。旅途是艰苦的,他不但没有抱怨,反而充满乐观。旅途中,他在给妻子的信中写道:

我一天两餐,一个星期有两个荤菜,每月两元钱津贴,这是一件凭良心做的事……我相信很多人羡慕这个机会。

在延安,布朗受到了毛泽东的接见,与陕甘宁边区广大群众、士兵进行了广泛交谈,了解了更多中国共产党的实际情况。

布朗在这里见到了白求恩和护士琼·尤恩,并决定与白求恩一起前往华北抗日前线从事医疗服务工作。

6月,白求恩和布朗一边向前线进发,一边为沿途的百姓、伤员治病。他们先后来到了八路军一二〇师师部所在的山西岚县、晋察冀军区司令部所在的山西五台县。贺龙、聂荣臻分别会见了他们。在岚县,贺龙与两位加拿大援华医生留下了珍贵的合影。在五台县,白求恩和布朗一到松岩口后方医院就立刻开展工作。因为布朗三个月的假期很快就要到了,为了尽可能抢时间,二人把手术安排得非常密集,每天工作6个小时以上。布朗在松岩口后方医院的25天里,和白求恩一起,共做了110场手术,离开前的那天还做了9场。

7月13日,因为延长请假的申请未得到批准,他不得不离开五台县南返。

同为来自加拿大的医生,又是多伦多大学的校友,布朗和白求恩一见面就很投缘,结下了深厚的友谊。布朗谦逊随和、医技精湛、会说流利的河南话、能给白求恩当翻译,白求恩对他赞不绝口,二人合作非常愉快。在医治病人的过程中,如遇到没有衣物的伤员,他们就把自己的衣服捐出来,甚至在一次手术中,出现了血荒,白求恩当即在布朗的帮助下把自己的血输给病人。

布朗离开后,白求恩在给马海德的信中说:“布朗走了,我要想念他的。他是一个非常好的医生,和他谈话也非常有趣。”在给毛泽东的一份报告中,白求恩称赞布朗是“八路军真正的朋友”。

热衷人类和平正义事业

南行的路上,布朗到山西沁县的八路军总部拜访了朱德总司令和彭德怀副总司令。得知布朗准备去汉口,朱德给了他一封亲笔签名的《欢迎国际友人协助抗战的公开信》,信中对国际友人冒着危险和困难对中国人民提供帮助深表感谢,表达了八路军对传教士没有偏见,而是欢迎并希望合作的态度。布朗把这封信带到了汉口、香港和上海等地,在国际人士间广为传阅。这封公开信向海内外展示了八路军进步开明的形象,发出了中国共产党团结国际人士为独立自由而战的声音。

在沿途的观察和医院的工作中,布朗发现前线八路军面临着严重缺医少药的困境,逐渐萌生了在山西辽县(今左权县)建一座医院的想法。在他热切呼吁下,国际红十字会华中委员会和中国红十字会迅速回应表示支持,于是布朗随后赴上海、香港等地募款。1938年11月,布朗带着募集到的药品和款项前往辽县,1939年1月8日创办了晋东南国际和平医院。但由于日军的疯狂扫荡,19天后不得不撤离,布朗将医药和设备安全转移了出来。医院改为流动医疗队,继续为八路军伤员服务。到1943年,晋东南国际和平医院在晋东南和冀西共设立了12个流动医疗队,发展到920名医务人员。

布朗在晋东南国际和平医院成立前辞去了教会职务,后赴山东青岛行医。日本偷袭珍珠港后,布朗远赴印度在英军中从事医务工作。1944年经印度、英国回到加拿大多伦多大学攻读公共卫生学。1945年2月,布朗在加拿大广播公司的电台节目中为争取国际社会对八路军的医药援助作了广播讲话。

1948年,布朗前往日本广岛,为当地居民治疗核辐射引发的疾病。他的这一举动展现了伟大的国际主义和人道主义精神。1963年9月,理查德·布朗不幸病逝于加拿大温哥华,终年65岁。

(摘自4月22日《学习时报》)