苏天赐和恩师林风眠

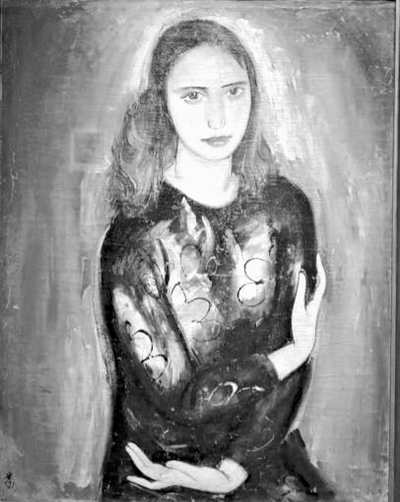

苏天赐创作的《黑衣女像》

正在嘉德艺术中心展出的“执笔劝得春光住——苏天赐百年诞辰纪念展”,汇聚苏天赐油画、水彩、蜡彩、素描等艺术精品逾60件,涵盖了其艺术生涯各时期代表作。

“油画民族化”是上世纪五六十年代中国美术界的一个理论命题,也是一次美术思潮。前有林风眠、徐悲鸿、董希文,后有吴冠中、苏天赐、靳尚谊等人。其中吴冠中与苏天赐两位先生无疑成为改革开放后“油画民族化”路上最具代表性的实践者与收获者。苏天赐也被认为是林风眠艺术的忠实执行人。

与林风眠的师生情谊

苏天赐1922年出生于广东阳江,20岁时只身前往重庆投考因抗战而迁至此处的国立艺专。在这里,他遇到了终身敬仰的恩师林风眠。有一次林风眠的女儿蒂娜过生日,苏天赐专门给她画了一幅肖像。林风眠非常欣赏,又请学生为自己画了一幅,名为“四十年代林风眠先生”,此画一直挂在老师家中。在此后的几十年里,师生二人常分隔两地,但从未间断书信往来,这份师生情谊一直保持到林风眠去世。

如老师一样,苏天赐非常喜爱印象派之后的西方绘画风格,但也没有忽视文艺复兴前期大师们的作品。同时,他还广泛地从中国古代艺术中汲取丰富营养。正如他所说:“商周铜器、汉墓壁画、画像石、白描、敦煌……波提切利、拉斐尔、安格尔、马奈、梵高、莫迪里阿尼……有如茫茫丛莽,我在其中穿行,若有所得。”抓住线条的核心展现力,通过线条的构成营造一种独立的美感和独特的东方韵味,很早便成为苏天赐的审美追求。渐渐地,苏天赐在油画笔触与国画笔墨之间找到了共性和差异,并将两者糅合为一体,以表达个人感受。

用油画传达东方韵味

创作于1949年的《黑衣女像》可算是苏天赐早期探索路上的一件里程碑式作品,体现出他用油画传达东方韵味的追求。整件作品采用红与黑的强烈对比,传递作者炽热的情感和人物的静谧气质。椭圆形的面庞和纤细交叉的双手不禁令人想起意大利画家莫迪里阿尼的风格。无论是黑色衣服上露出的浅白花朵,还是背景红中掺白的处理,都借用了佛教壁画的涂色技法,给人一种女神般熠熠生辉的视觉效果。

新中国成立后,大的文艺环境倡导更为写实的艺术风格,苏天赐深入基层,以各行各业的普通大众为模特,创作出一批肖像画作品,如1952年的《女社员黑媛》,1954年的《节日试新衣》。而1977年创作的《东海渔家》表明这种写实创作一直延续至上世纪70年代末。

这一时期,苏天赐更多倾向于静物和风景画的开拓,特别是在点、线、面的表现力上。创作于1962年的《槐花》和 1964 年的《夹竹桃》,在姿态近似的花上,苏天赐抓住了叶的不同表现力。槐花叶面以圆润的点状为主,辅以浓淡不同的绿色。夹竹桃呈流线状的叶片,更具线条性的表现力度。

捕捉江南之美

苏天赐曾无数次谈到江南山水给予他的心灵印象:这里薄云遮日,光感不充分,水汽氤氲,构成了丰富的光的折射。如何捕捉其中之美,令苏天赐费尽心神。

上世纪50年代起,他开始尝试用油画表现江南。从1949年的《欧江新绿》到1962年的《太湖渔港》,再到1989年的《春风掠过太湖》,直至2006年逝世前呕尽心血而成的三件“最后的杰作”——《秋柳》《冬日的湖》《晨曦》,苏天赐由写实逐渐发展出一种更为意象化的风景表达,更加贴近中国人的写意性,又不失油画属性。 (摘自4月20日《北京日报》 王建南文)