近日,《关于在全党大兴调查研究的工作方案》引发公众关注。《方案》要求大兴调查研究,同时强调严格执行中央八项规定精神,多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方和单位开展调研,防止嫌贫爱富式调研,避免扎堆调研、多头调研、重复调研,不搞作秀式、盆景式和蜻蜓点水式调研,防止走过场,防止调查多研究少、情况多分析少,提出的对策建议不解决实际问题。

真正扎实的调查研究是怎样的?从历史上看,调查研究作为中国共产党的一项工作方法,源自毛泽东对中国农村问题的系统性调查与解决之道。

农村调查实践及文本

认识世界,不是一件容易的事。马克思、恩格斯努力终生,作了许多调查研究工作,才完成了科学的共产主义。列宁、斯大林也同样作了许多调查。中国革命也需要作调查研究工作,首先就要了解中国是个什么东西(中国的过去、现在及将来)。可惜很多同志常是主观主义,自以为是,完全不重视调查研究工作。

上述引文出自1941年毛泽东《关于农村调查》一文。20世纪40年代是毛泽东系统整理其农村调查的关键时期,他编纂出版了《农村调查》一书,并撰写了《〈农村调查〉的序言和跋》,作为中国共产党领导各项工作特别是农村工作的理论工具,也构成了“实事求是”思想的重要组成部分。

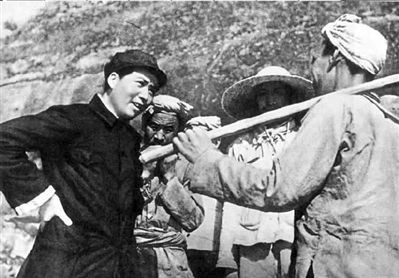

毛泽东在大革命时期,就强调乡村社会调查的重要性,并在其主持的第六届广州农民运动讲习所中开设了有关调查研究的课程;在开拓赣南闽西苏区的过程中,毛泽东进行了大量农村调查,并形成了一系列调查文本。

在1937年10月所写《〈农村调查〉的序言和跋》中,毛泽东列出自己进行的11个农村调查:

从1927年北伐战争期间起,到1934年离开中央苏区为止,我亲手从农村中收集的材料,现在仅剩下下列各部分:(一)寻乌调查;(二)兴国调查;(三)东塘等处调查;(四)木口村调查;(五)赣西南土地分配情形;(六)分青和出租问题;(七)江西土地斗争中的错误;(八)分田后的富农问题;(九)两个初期的土地法;(十)长冈乡调查;(十一)才溪乡调查。

发轫:早期农村阶级分析与农村调查

1927年之前毛泽东曾零星开展过一些农村调查,虽未形成具体的调查文本,但对当时农村社会的阶级结构一直保持关注。1926年,毛泽东撰写《中国农民中各阶级的分析及其对于革命的态度》一文,对当时中国乡村社会的阶级状况进行了详细分析。

在第一次国共合作中,毛泽东曾担任第六届农民运动讲习所所长。毛泽东引导来自不同地区的农民开展实际的农民问题研究,并主持拟定包括租率、田赋、地主来源、主佃关系等在内的共计三十六个项目,引导学生做调查,并要求把学生家乡的情况按调查项目填写。此外,国民党右派对当时农民运动中出现的各种所谓“过激现象”提出严厉的批评。这也构成《湖南农民运动考察报告》(简称“《湖》文”)的基本历史情境。

《湖》文不仅是一份社会调查,更是针对当时国民党右派对农运“过火”指责所做的回应。《湖》文在承认农民运动中的过火行为的同时,将其发生解释为受“土豪劣绅”之残酷压迫。同时,毛泽东还将经由瞿秋白引介入国内的“富农”“中农”等概念应用在自己的调查文本中:他估算了富农、中农与贫农所占的比例,并对这些概念进行了初步界定。

同时,毛泽东主持农民运动讲习所期间所开列的农村调查的细目以及《湖》文中所呈现的具体数据,说明他并不满足于以革命形势为导向的粗略调查研究,而是尝试将其转化为具体的研究问题,铺陈到农村调查实践中。

发展:从井冈山割据到初入闽西

1928年4月,朱毛红军在井冈山会师,这是中央苏区创立与发展的开始。从1928年4月到1929年4月,除了割据与游击的军事行动之外,土地革命也是革命的重要内容。毛泽东在初上井冈山之时在宁冈、永新进行调查,完成了《宁冈调查》和《永新调查》两份调查报告;以此为基础形成的《井冈山土地法》和《兴国县土地法》也被毛泽东作为农村调查的文本编入了《农村调查》一书。

这两部土地法的出台,构成了毛泽东农村调查思想进入实践的重要环节。

1929年6月,朱毛红军开始进入闽西地区。 毛泽东于1929年7月20-29日出席中共闽西第一次代表大会,主持制定了根据闽西六县调查情况而得出的《土地问题决议案》。

这份决议案在原则上依然强调“没收一切地主土豪及福会公堂田地(不论典当卖绝一概没收),归农民代表会或农民协会分配”,并提出了“抽多补少”这一重要实践原则。抽多补少原则的提出有着重要的实践意义:这一原则是毛泽东将地方干部的实践经验加以提炼总结并进行推广的结果——抽多补少这一实践方式,来源于当时闽西地方干部邓子恢在永定溪南暴动中的地方经验。

初成:1930年末的赣西南农村调查

1930年下半年毛泽东农村调查的焦点在于革命实践中的“富农问题”。这一调查焦点的转向,首先和当时意识形态领域内有关革命形势的宏观判断转变密切相关。

1929年2月,共产国际执委给中共中央发出指示,指出当时“党内存在着合法主义、消极、妥协、动摇的倾向”。进而,于1929年6月7日再次就农民问题指示中国共产党,强调“‘不顾虑富农’,不要畏惧‘他离开革命’”。这一系列决议在1929年12月底的古田会议前后经由陈毅传达给毛泽东以及当时的红四军前委。

由此,进入1930年下半年,毛泽东先是通过《富农问题》决议初次界定了富农的具体意涵,进而又将整个调查研究的焦点聚集在了富农之上。

1930年2月,在陂头会议上,毛泽东与赣西南地方党的主要领导人李文林等在土地政策等方面产生分歧,这又集中体现在具体的土地分配方式上。

1930年5月,刚参加全国苏维埃区域代表大会的李文林从上海回到地方,在当时的“立三路线”之下,在毛泽东缺席的情况下召开了赣西南特委第二次全体委员会议(即“二全会议”),对刘士奇以及毛泽东原先的土地政策提出了批评并称其为“农民意识浓厚”与“政治路线的错误”。在这样的情况下,毛泽东在1930年10月14日给中央的信中批评赣西南党组织“全党完全是富农路线领导”。这一分歧后来彻底爆发,毛泽东也陷入复杂的政治情势中。因而,毛泽东在1931年初开始着手写作《寻乌调查》与《兴国调查》两个文本,这是他对整个赣西南党组织出现的“富农问题”的具体阐释,也是对自身革命策略正当性的阐述。

从1930年2月到1931年2月,是毛泽东早期革命生涯中形成农村调查文本最为集中的时期。这段时间内的毛泽东农村调查,是在应对来自意识形态诉求、现实政治情势以及具体土地政策这三个层面的情境下产生的,是在推进社会革命这一方针下做出的策略选择。

时代思潮的回音

相较于当时社会调查运动与乡村社会性质论战,20世纪20年代兴起的问题与主义论争构成更为基础性的社会思潮,在整个社会上引起巨大反响。

当时尚处于青年时期的毛泽东曾组织过一个名为“问题研究会”的机构,并拟定了《问题研究会章程》。同时,他还明确指出“问题之研究,须有实地调查者”。表面上看,这似乎意味着当时的青年毛泽东更偏向“问题”一端。但实质上,毛泽东与胡适并不相同,因为他在《问题研究会章程》中明确作了如下说明:问题之研究,须以学理为根据。因此在各种问题研究之先,须为各种主义之研究。

因而,应在这一社会思潮背景下去理解毛泽东农村调查的思想与实践:

其一,1930年5月,毛泽东完成了《反对本本主义》一文,并在文中明确提出了以调查研究反对本本主义。因而,我们看到,尽管在具体的做法上,毛泽东所率领的红四军与共产国际的指示有时并不一致,但是在总的革命理念层面,毛泽东始终在当时的意识形态阐述内进行着自己的实践,并不断结合革命的实践状态进行着“主义”的“本土化”过程。

其二,当共产国际的意识形态范畴内的原则性方针遭遇中国革命的具体实践时,就会产生革命的具体“策略”问题,而获取具体斗争策略的重要途径,就是“时时了解社会情况,时时进行社会调查”。由此,在“本本”与“策略”之间,调查成为一个重要的中介机制。因而,当革命实践过程中出现有关斗争策略的重大分歧的时候,毛泽东都会集中进行社会调查。

作为革命者的毛泽东,并没有仅仅将“调查研究”作为一项了解中国的工具,他并不满足于将自己的农村调查定位在纯粹实用的方法层面,而是尝试对这些“眼光向下”的农村调查进行提炼、归纳与总结,从中“提取”出对中国农村乃至中国革命的总体性理解。

在1941年的延安,毛泽东开始着手整理自己开展过的农村调查,并编纂《农村调查》文集,以此反对当时的教条主义与经验主义。由此,农村调查被提炼、抽象成为一种普遍性的工作理念与基本原则,从而具有了理论意义。 (摘自《社会学研究》2018年第3期)