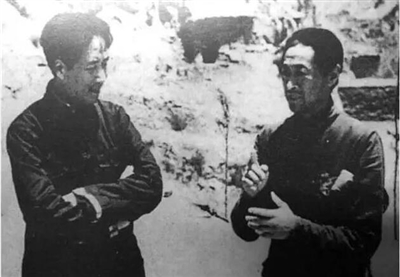

毛泽东与萧三在延安

1917年7月中旬至8月16日,尚在湖南第一师范求学的青年毛泽东与萧子升步行漫游长沙、宁乡、安化、益阳、沅江五县,行程九百余里。两人未带一文钱,沿途接触城乡社会各阶层的人,了解风土民情。真实的中国现状对他们有何触动?他们调查研究的真正价值是什么?

2023年,作家纪红建走进历史现场,与百余年前青年学子的步行漫游之旅交织、对话、共振,探寻他们游学对当代人的启示意义。本期起,本报开始选载《游学·1917》部分章节,以飨读者。

——编者

从何而来?为何而来?

时间从1917年游学往前推七年。

初秋时节,湖南湘潭韶山冲,那个古朴而美丽的小山村,一派郁郁葱葱。在群山环抱、绿竹掩映的上屋场,未满17岁的少年毛泽东正准备挑上行李,外出求学。母亲是典型的贤妻良母,父亲则是意志坚强、精明能干而又固执的严父。少年和母亲道别,父亲却在一边默不作声。少年帮助父亲记了七年账,他已经将整理好的账本交给了大弟。为了读书之事,他和父亲争吵了好多年,停学,复学,再停学,再复学。少年走到父亲身边,跪下磕了一个头。目送着儿子过了南岸,父亲才回到屋内。账本整整齐齐地摆在橱柜里,上面有一张毛边纸,有少年改写的一首诗:

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

少年的求学之地是湘乡县立东山高等小学堂。这是他人生第一次离开韶山。走出乡关,少年离故乡越来越远。然而,骨子里那固有的乡情、亲情始终未曾从少年心中抹去。特别是他与母亲的感情尤为深厚。

1919年10月初,26岁的毛泽东在长沙领导开展驱逐军阀张敬尧的运动。那天,毛泽东堂兄送来紧急家书:母亲病危。接到信,毛泽东眼里立即涌出泪花,匆忙安排有关事情后,就带着小弟跟随堂兄,跌跌撞撞地往韶山狂奔。

那时的韶山不通车,全靠两条腿走。100 来里的崎岖山路,毛泽东他们走了一天一夜。当毛泽东赶回韶山时,母亲已经离世并入棺。毛泽东久久伏在母亲的灵柩上,泣不成声。大弟毛泽民告诉他,母亲临终时一直在呼喊着他的名字。毛泽东闻言,更是泪如泉涌。当晚,毛泽东跪在母亲灵前,一边为母亲守灵,一边在油灯下写下感情至深的两副挽联和催人泪下的《祭母文》,悲伤、思念、惆怅、悔恨、感恩之心跃然纸上:

呜呼吾母,遽然而死。寿五十三,生有七子……

这是一所新式的“洋学堂”,为少年毛泽东打开了一扇认知中国与世界的全新窗口。但现实远非他想象的那样。

开学没几天,他就因穿着打扮遭遇了白眼和嘲笑,除了衣着上的寒酸、观念上的差异,还有外乡人的身份,不愿掺和内斗的个性,也让毛泽东与同学的隔阂进一步加深。但毛泽东知道,为上东山念书,他付出了怎样的艰辛。他不想和同学一般见识,更不想逞一时之快,毁掉这个来之不易的机会。他把痛苦埋藏于心,将怒火化成动力,奋发读书。对于这段历程,斯诺在《西行漫记》有非常详细的记载:

我在这个学堂里有了不少进步。教员们都喜欢我,尤其是那些教古文的教员,因为我写得一手好古文。

许多阔学生看不起我。可在他们当中我也有朋友,特别有两个是我的好同志。其中一个现在是作家,住在苏联。

毛泽东所说的这个作家便是萧三,即萧子升之弟。萧三曾借给毛泽东一本《世界英杰列传》,给他带来不少的震撼。念私塾时,他心中的偶像是《水浒传》里的绿林好汉,《三国演义》中的将相豪杰。即使到了东山学堂,他开始崇拜的英雄,也是古代那些明君良相。

但在《世界英杰列传》里,他读到了拿破仑、叶卡捷琳娜女皇、彼得大帝,还有惠灵顿、格莱斯顿、卢梭、孟德斯鸠和林肯等伟人的故事。他第一次听到了美国这个国家,并知道它是华盛顿带领人民,经过八年苦战获得胜利,才创建的国家。这本列传,他读得荡气回肠,甚至感慨地对萧三说,中国也要有这样的人,我们应该讲求富国强兵之道。他开始树立起全新的英雄史观。

同样重要的是,他第一次接受西学教育,第一次接触到数学、地理、历史,还有自然科学这些新鲜课程。但东山学堂留给他最深的记忆,还是康梁改良思想。比如他读了表兄文运昌赠送的关于康梁变法的快报,其中有梁启超主编的《新民丛报》。他对这些书报反复阅读,有的可以背诵出来。对《新民丛报》连载的梁启超《新民说》一文,他看得非常用心,并写有批语。

毛泽东对《新民说》中“论国家思想”一节所写的一段批语,说到两种君主制国家:一为“立宪之国家,宪法为人民所制定,君主为人民所推戴”;一为“专制之国家,法令为君主所制定,君主非人民所心悦诚服者”。“前者如现今之英、日诸国,后来如中国数千年来盗窃得国之列朝也。”

东山学堂给了他最初的思想启蒙,并让他对政治有了浓厚的兴趣。当然,他也明白,要让积弱不振的中国走向强盛,必须讲究富国强兵之道,更需要每个国民的加倍努力。对他来说,要想实现这样的梦想,必须到更大的舞台去闯荡。

他的目光开始投向省城长沙。 (选载之一·下转第6版)