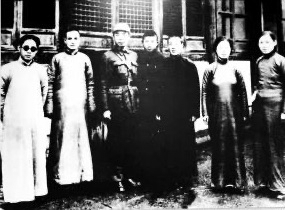

1939年3月,周恩来(左三)戎装回故乡从事革命活动时与亲友合影

周恩来是江苏淮安人。家乡人民出于感情,多次要求修缮周恩来的祖屋,将其辟为公开参观地。周恩来非常感激家乡人民,但对用公款修理自家房屋的事,他多次予以拒绝。

1953年:不要修理旧居

1953年初,周恩来将八婶母杨氏接到北京住了一段时间。在聊家常时,周恩来得知地方政府要维修他家破损倒塌的房子。在送杨氏回乡前,周恩来找来中央办公厅警卫局干部王雨波谈话,委托他护送杨氏回淮安,并办理几件事,其中一件就是转告当地政府不要修理他的旧居。王雨波回忆说:

1953年春节过后的一天,周总理把我叫到他家中,让我坐下,和我亲切地拉起家常。周总理给我讲起了他家的一些情况,然后委托我到他家乡办理三件事:一是把前来探望他的婶母送到家乡江苏省淮安县去,并让我转告当地组织,他婶母(儿子被国民党反动派杀害)的生活以后不要政府照顾,由他在本人的工资中按月寄去一部分作生活费;二是他家还有几亩老坟地,让当地集体耕种,如果那些坟丘有碍种地,可以平掉;三是听说当地要对他的旧居老屋进行修缮,并准备建立一个纪念馆。总理让我这次回去说一下,如果当地要办医院、托儿所等公共福利事业,就把那些老屋和院子让出来给公家用。不要为他建纪念馆。

淮安县委和县政府根据周恩来的意见,最后作出了维持现状、继续作为民用房、不建立纪念馆的决定。

1958年:再次告知万万不可

五年后,周家旧居实在破旧不堪,淮安县委动了再次修理旧居的念头。陶华来信将此事告知周恩来。周恩来当即指示工作人员给淮安县委打电话,表示万万不可。

1958年6月29日,周恩来专门致信淮安县副县长王汝祥并转淮安县委,再次告知万万不可修理旧居一事:

汝祥同志并请转淮安县委:

前接我家弟媳陶华来信,得知县人委准备修理我家房屋,我认为万万不可,已托办公室同志从电话中转告在案。

远在解放初期,县府曾经重修我家房屋,我已经万分不安,当时我曾考虑将这所旧屋交给公家处理,但由于我家婶母还在,又恐房子交给公家后,公家拿它做纪念更加不好,因而拖延至今。

现在正好乘着这个机会,由我寄钱给你们先将屋漏的部分修好,然后将除陶华住的房屋外的全部房院交给公家处理,陶华也不再收房租。此事我将同时函告陶华,并随此信附去人民币五十元,如不够用,当再补寄。

在公家接管房院后,我提出两个请求:一是万不要再拿这所房屋作为纪念,引人参观。如再有人问及,可说我来信否认这是我的出生房屋,而且我反对引人参观。实际上,从我婶母当年来京谈话中得知,我幼时同我寡母居住的房屋早已塌为平地了,故别人传说,都不可靠。二是如公家无别种需要,最好不使原住这所房屋的住户迁移。后一个请求,请你们酌办;前一个请求,无论如何,要求你们答应,否则我将不断写信请求,直到你们答应为止。

同年7月,王汝祥代表淮安县委、县政府进京向周恩来汇报工作。谈话中,周恩来再次强调了不许重建家中旧居一事。王汝祥解释说,不是重建,是修理。周恩来表示,房子倒了,就把它拆掉。无论如何,也不能留作纪念!

两年后,中共淮安县委书记处书记刘秉衡再次代表淮安县委、县政府进京向周恩来汇报家乡工作。在交谈中,周恩来又一次语重心长地交代说:“我家的房子可以公用,办托儿所、办学校,或者做生产车间都可以。祖坟可以深埋,不要占地,不要影响机耕。”

晚年还关注祖居维修的事

直到晚年,周恩来还一直关注祖居维修的事。1973年11月17日,国务院办公室负责人吴庆彤打来电话,转达了周恩来的三条指示:

(一)不要让人去参观;(二)不准动员住在里面的居民搬家;(三)房子坏了不准维修。

从此,周恩来对祖居的“约法三章”就在干部群众中传开了。周恩来逝世后,淮安祖居的维修一事再次被提及。1976年11月25日,邓颖超给周尔辉(周恩来的堂侄,其父周恩硕是周恩来的堂弟)、孙桂云(周尔辉的妻子)并淮安县委领导写了一封信,再次声明不要维修祖居。

对淮安的祖宅如此,对绍兴的祖宅也是如此。周恩来祖籍浙江绍兴。在绍兴城内,还保留着周家祖宅百岁堂。百岁堂位于绍兴城内的劳动路东端,明代建筑。新中国成立后,绍兴人民政府出于对周总理的爱戴,多次请示要求修缮房屋。对此,周恩来一概不许。1959年,绍兴人民政府对百岁堂做了一些小规模维修,周恩来知道后,指示工作人员查问,并指示:不要去参观,房子可以给国家派用场。后来,绍兴人民政府将百岁堂改为绍兴鲁迅图书馆。

(摘自《人民周刊》2024年第12期)