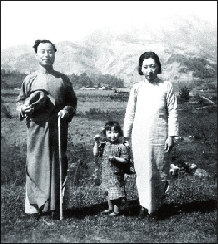

河南南阳唐河城,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的文化名城,县城里随处可见的冯氏元素——贞元路、友兰湿地公园、冯友兰纪念馆(见左图),无不在告诉人们,唐河哺育了自己的优秀儿女。冯氏三兄妹(见中图,二排左二为冯沅君,后排右一为冯友兰,后排左一为冯景兰)——冯友兰、冯景兰(见右图,1940年冯景兰与夫人和幼女)、冯沅君(恭兰)也为唐河写下浓墨重彩的篇章。

祁仪街:成长的摇篮

其实,冯氏老家并不在唐河县城,而是在离县城不足30公里的祁仪,当地人称之为祁仪街。冯氏家族迁到祁仪,经过几代人艰辛努力,到祖父冯玉文掌家时,已置地1500多亩,祖父带着子辈孙辈一起生活,经常有二三十口人居家吃饭,是个殷实规矩的和谐大家庭。

冯友兰曾这样回忆:

照这个大家庭的规矩,男孩子从七岁起上学,家里请一个先生,教这些孩子读书。女孩子七岁以后,也同男孩子一起上学,过了十岁就不上学了。在我上学的时候,学生有七八个人,都是我的堂兄弟和表兄弟。我们先读《三字经》,再读《论语》,接着读《孟子》,最后读《大学》和《中庸》。一本书必须从头读到尾,才算读完,叫做“包本”。

在我们家的私塾中倒读过一本新出的书,叫做《地球韵言》,这是一种讲地理的普及读物。地理在当时也算是一种“新学”。我们家的那个私塾,也算是新旧兼备了。

父亲冯台异考中进士之后,在武昌得到一个固定的差事。清光绪三十年(1904)左右,任两广总督的张之洞办了一些洋务和新政,其中兴新式教育,在武昌开了一所叫“方言学堂”的外语学校,冯台异被委任为会计庶务委员,主持学校的日常工作,冯氏三兄妹遂从老家祁仪迁往武昌居住。

考虑到人生地不熟、语言差别,决定由母亲专事在家督促兄妹三个读书之事。一般学校里要学生做的事,父亲也要他们去做,当时武昌的学校,无论大学小学都要穿制服,父亲也叫母亲给孩子们做一套,还教他们唱张之洞作词的《学堂歌》。三年后父亲补缺署理崇阳县,做了县官,他们全家又搬到崇阳。天有不测风云,只有42岁的父亲在崇阳突患重病去世,一家人不得不重返祁仪老家。

花香大江南北

回到老家,父亲入土为安。为了孩子们的未来,母亲开始张罗大哥、二哥的上学事宜。辛亥革命成功,冯友兰到武昌读中华大学,从武昌又考到上海中国公学读书,并于1915年暑假预科毕业,在上海考入北京大学。

二哥景兰也不甘落后,他的兴趣在地质。1916年夏天,18岁的冯景兰考入北京大学地质门预科。两年后,景兰以优异成绩考取河南省官费留学名额,去美国留学。巧合的是第二年因河南籍留学生中有一个缺额,大哥友兰作为补缺获得留学资格,大哥成了“师弟”,传为美谈。

1921年,冯景兰在美国科罗拉多矿业学院获得矿山工程师学位之后,转入哥伦比亚大学研究院学习矿床学、岩石学和地貌学。此时大哥冯友兰也在哥伦比亚大学研究院攻读哲学博士学位。1923年暑假,获得哥伦比亚大学哲学博士学位的冯友兰和获得硕士学位的冯景兰同船回国,一起被省立中州大学(河南大学前身)聘为教授。此后,冯友兰先后在广东大学、燕京大学、清华大学、西南联合大学任教。留给后世最为珍贵的纪念是他代表西南联大全体师生撰写的离开昆明的纪念碑文:

……中兴业,继往烈。维三校,兄弟列,为一体,如胶结,同艰难,共欢悦。联合竟,使命彻,神京复,还燕碣。以此石,象坚节,纪嘉庆,告来者。

冯景兰1929年任北洋大学教授,四年后任清华大学地学系主任,抗战期间与大哥一起执教西南联合大学,兼任云南大学工学院院长。抗战结束,随清华大学复返北平,1952年院系调整至北京地质学院任教授。1957年荣聘中国科学院地学部学部委员(院士)。

从湖北返回老家之后,小妹沅君就不再到学堂读书了,但沅君天赋极高。在家人的鼓励下,一举中榜北京女子高等师范学校国文专修科,成为唐河县第一位女大学生。

1923年毕业后,考入北京大学国学研究所,成为中国第一位女研究生。1932年冯沅君与丈夫陆侃如远赴欧洲,入巴黎大学文学院攻读博士学位,学成回国后任教燕京大学、武汉大学、东北大学。 (摘自11月30日《齐鲁晚报》 许志杰文)