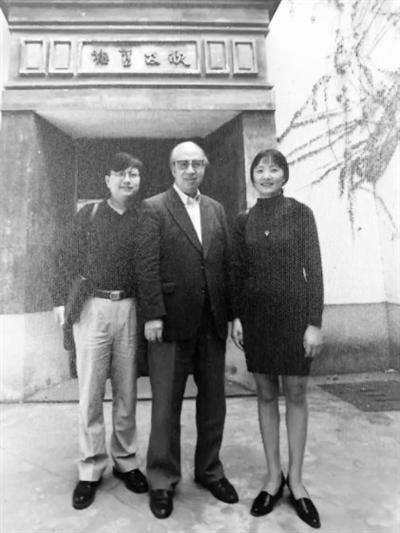

叶廷芳(中)与胡志毅夫妇

“有了幽灵,有了历史”

1985年冬,浙江海盐一间临河的屋子里,文学青年余华正在阅读卡夫卡。那年他二十五岁。五年前,他在宁波靠近甬江的一间昏暗公寓里阅读川端康成。余华认为卡夫卡和川端康成是对他影响深远的作家:

川端康成是文学里无限柔软的主征,卡夫卡是文学里极端锋利的象征;川端康成叙述中的凝视缩短了心灵抵达事物的距离,卡夫卡叙述中的切割扩大了这样的距离;川端康成是肉体的迷宫,卡大卡是内心的地狱……

1989年,诗人北岛抵达布拉格。一位建筑师带领他经过老城广场边上的卡夫卡故居时,建筑师说,在你脚下有个巨大的矿脉。北岛将回忆写进诗歌《布拉格》:“有了幽灵,有了历史/地图上未标明的地下矿脉/是布拉格粗大的神经/卡夫卡的童年穿过广场/梦在逃学,梦/是坐在云端的严厉的父亲……”

比余华和北岛都要早,叶廷芳和诗人何其芳在二十世纪七十年代寻找卡夫卡。那是卡夫卡被视作颓废派作家的时节,从干校回京后,叶廷芳得知外文书店的通州仓库要清仓,便约何其芳一起去“淘书”,淘到了翻译自东德版本的卡夫卡小说,一本是《卡夫卡选集》,包括两部长篇《城堡》《诉讼》和若干短篇小说。叶廷芳怕买了有麻烦,询问何其芳的意见,何其芳说:“当然要买!搞研究先不要管它进步与反动,研究以后再来下结论嘛。”

比他们还要早,李文俊在六十年代通过英文版翻译卡夫卡的小说,是新中国最早翻译卡夫卡小说的译者之一。1966年,他和曹庸一起翻译了《〈审判〉及其他小说》,收录了《判决》《变形记》《在流放地》《乡村医生》《致某科学院的报告》《审判》六篇小说,由作家出版社出版。

从“卡司卡”到“卡夫卡”

有趣的是,早在1923年即卡夫卡去世前一年,就有中国文人注意到了卡夫卡。这名文人就是小说家茅盾。

1923年10月,茅盾在《小说月报》第十四卷第十号《海外文坛消息》第一百八十三条“奥国现代作家”中提到了卡夫卡。只不过,他把Franz Kafka译作“卡司卡”,同时错把卡夫卡归入“抒情诗家”,张冠李戴地称他是“表现派戏曲的创始人”。

国内第一篇专门介绍卡夫卡的文章是孙晋三1944年11月15日在重庆《时与潮文艺》第四卷第三期上发表的《从卡夫卡(Kafka)说起》一文:“卡夫卡的小说,看去极为平淡,写的并非虚无缥缈的事,而是颇为真实的人生,但是读者总觉得意有未尽,似乎被笼罩于一种神秘的气氛中,好像背后另有呼之欲出的东西……”

卡夫卡在八十年代末已经是文学青年眼中的前卫偶像,而真正助推卡夫卡公开化,让其被更多文学爱好者熟知的,便是李文俊与叶廷芳。

青年叶廷芳在老师冯至的点拨下,将研究重心从海涅改为卡夫卡、迪伦马特。此时在北京城的另一处,日后成为“福克纳专家”的李文俊也在研究卡夫卡,他参考的是英文译本。他的夫人、翻译家张佩芬女士精通德文,推荐由叶廷芳来写一篇文章介绍卡夫卡,于是《卡夫卡和他的作品》一文被刊载在1979年第一期《世界文学》上,署名丁方。

所谓“丁方”,就是叶廷芳用方言称呼“廷芳”的谐音。后来他看发了也没事,胆子就大了,又写了《西方现代艺术的探险者——论卡夫卡的艺术特征》。叶廷芳将卡夫卡视作现代文学的奠基者之一,他援引文学批评家汉斯·马耶的话说:

正是因为文学观念改变了,衡量文学的尺度不同了,卡夫卡那些一度被认为“非文学”的作品被公认为真正的文学,卡夫卡也就由“文学外”走到了文学内,而且成了左右二十世纪文学主潮的“现代文学”奠基者之一。

中国文学的回响

随着翻译的铺开,八十年代的作家也在传阅卡夫卡的小说,你能从多个作家的文本里看出卡夫卡的影响。比如:宗璞的《我是谁》与卡夫卡《变形记》形成呼应;残雪的《山上的小屋》,余华的《在细雨中呼喊》《河边的错误》等也是颇具卡夫卡气质的作品。回望八十年代,当卡夫卡不再是敏感词,他就像病毒一样在文艺青年中传播。

木心在美国讲课时说卡夫卡忧郁、勤奋、薄命;余华说卡夫卡改变了他对小说写作方式的认知;阎连科说“卡夫卡没有得到什么奖,却影响了一代又一代人的写作”。即便到“后先锋时期”,卡夫卡仍是中国小说爱好者的必读作家。

在谈论卡夫卡的中国作家中,残雪的见解有自己独特的感悟。她没有用业已泛滥的左翼文艺批评来解剖卡夫卡的小说,而是从创作者的心性感悟出发,以“艺术灵魂”作为核心论点,来谈论卡夫卡其人及文学作品。在《灵魂的城堡——理解卡夫卡》中,残雪认为长篇小说《美国》暗含了卡夫卡对其现代人格塑造过程的描摹。在《城堡》中,卡夫卡将城堡这个意象与理想联系:“……因为理想在我们心中,神秘的、至高无上的城堡意志在我们的灵魂里。”

而在《审判》中,残雪认为卡夫卡所做的其实也是对于自我的窥探,是一位艺术家如何处理人的本质的二重性。艺术家清醒地意识到,世界的本质也许并非由理性支撑,而是巨大的、不可捉摸的非理性,而个体的生命总是交叠在理性人格与非理性人格之间。人并非固化,而是分裂的结果。

(摘自《书屋》2025年第5期)