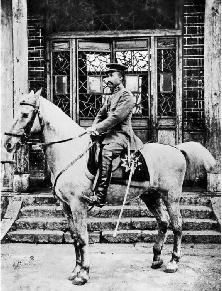

1915年12月,袁世凯复辟帝制。朱德参加蔡锷等组成的护国军讨袁,图为任护国军团长时的朱德

1976年7月6日下午3时1分,朱德在北京逝世,享年90岁。他生前没有留下完整的自传,他对自己的评述,寥寥数语,言简意赅,朴素无华,却蕴含了他坚定的马克思主义信仰、身处逆境的坚韧意志和乐观主义、对祖国和人民的深沉热爱、虚怀若谷和豁达自信的情操。

“今书也读,古书也读”

朱德从小就爱读书。1892年,年仅六岁的朱德到本姓家族办的私塾就读。

1917年6月,朱德与陈玉珍在四川省南溪县结婚之后,酷爱读书的他在南溪家中布置了一间精致的书房,在以后的几年里,购置了大批清代木刻(少数影印本)典籍文献收藏于此,其中包括专门托人从上海商务印书馆买回来的一套“涵芬楼二十四史”等珍贵文献读本。

朱德既重视书本知识的学习,更重视在实践中联系实际学习。1922年10月抵达德国柏林后,一直到1923年5月离开柏林,他把“主要精力放在学习德文上”,但是,“并不整天关在屋子里,常带着地图出去,参观博物馆、教堂、学校、画廊以及准许进去的工厂,访问议会,走访普通人的家庭,特别到柏林军事博物馆去研究过去战争中的武器和德国在战争中缴获的旗帜”,还参观了柏林附近各城市的工厂、矿山和其他机构。后来朱德回忆说:“硬是走路,学德文也学得快,认识街道也快”;“那时旅行还多带有军事眼光,一过哪里,一想就想到:‘这里若是打起仗来,应该怎么办呢?’然后在脑筋中就慢慢设法布置起来了”。朱德在实践中联系实际学习的效果比较好,“几个月后,我的德文程度就可以去买东西、旅行、坐车了。这样一来,就比较舒服了”,同时也能借助字典阅读德文书籍了。(《朱德年谱》)

深受十月革命影响的朱德渴求学习苏俄的“新式革命理论和革命方法”。他在《辛亥革命回忆》一文中记述道:“我自己是在十月革命的影响之下,走上了新的革命道路的”,“我已亲身认识到用老的军事斗争的办法不能达到革命的目的,加上受到十月革命的影响,我深深感到有必要学习俄国的新式革命理论和革命方法,来从头进行革命。”“不久,我就动身到德国去了。我在德国研读马克思列宁主义的书籍,参加了中国共产党。从此开始走上了新的革命旅程”。(《朱德选集》)

朱德重视学习马列主义,并且坚持学习马列主义“一定要和实际联系起来,要能在实践中运用,要能改造实际,这才是真正的革命的马克思主义”。

中华人民共和国成立后,朱德更加重视学习,他认为,“革命在全国范围内的胜利,文化建设高潮的即将到来”,将会不断提出许多的重大任务,这就要求大家从头学习。“一个人如果不能在思想上不断提高自己,不能在业务上每天追求进步,他一定是做不好任何工作的”,因此,一定要认真学习马列主义和毛泽东思想,认真研究各方面的政策,拿来和自己的业务结合起来,精益求精地改进业务。(《朱德年谱》)

1966年4月14日,在主持第三届全国人大常委会扩大的第三十次会议时,朱德在讲话中要求大家认真读马、恩、列、斯的32本书,他指出:

我现在没有别的事情的时候,就天天读书。今书也读,古书也读。今书就是毛主席的书,古书就是马、恩、列、斯的书。我感到很有兴趣,也劝大家读一读。

1975年春节前后,在住处会见前来拜访的宋任穷,谈到学习问题时,朱德指出:“要认真学习,学习马、恩、列的著作,学习毛主席著作,要活到老学到老。”(《朱德年谱》)

“我是共产党员”

在漫漫革命征途中遇到重大挫折和艰难险阻时,朱德是怎样应对的?

1927年10月3日至6日,朱德指挥部队与强渡韩江的钱大钧部三个师激战三昼夜,歼敌1000多人,完成了掩护南昌起义部队主力的任务。因为战斗中伤亡很大,为了保存实力,朱德指挥第二十五师余部约2000人于10月6日撤出三河坝,南下追赶南昌起义部队主力。10月6日,朱德率领部队抵达潮州东部饶平县城以北的茂芝时,与从潮、汕地区撤退下来的一部分南昌起义部队约200人相遇,才获悉潮、汕已经失守,南昌起义部队主力在山湖失败。获悉这一消息之后,许多人心情沉重,思想混乱。10月7日,朱德在饶平县茂芝全德学校主持召开干部会议,介绍了南昌起义部队主力南下潮汕失败后,说:

我是共产党员,我有责任把“八一”南昌起义的革命种子保留下来,有决心担起革命重担,有信心把这支革命队伍带出敌人包围圈,和同志们团结一起,一直把革命干到底。(《朱德年谱》)

同年10月下旬,朱德率领部队抵达赣南安远县天心圩。由于当时一无供给,二无援兵,干部、战士思想混乱,离队的越来越多,离队者中甚至有师长、团长。部队抵达安远时只剩七八百人。师、团政治工作干部中只剩第七十三团指导员陈毅一人。在这种情境下,朱德在天心圩召开部队全体人员大会,鼓励大家要经得起失败的考验,才能走向革命成功。

他强调说:“虽然大革命是失败了,我们的起义军也失败了,但是,我们还要革命的。”他号召大家看清楚革命前途:“1927年的中国革命,好比1905年的俄国革命。俄国在1905年革命失败后,是黑暗的,但黑暗是暂时的。到了1917年,革命终于成功了。中国也会有个‘1917年’的。只要保存实力,革命就有办法。你们要相信这一点。”(《朱德年谱》)越是危难关头,朱德对马克思主义的信仰、对共产主义的信念越是坚定。

红军长征途中,张国焘分裂党和红军,朱德虽然身处险境,却大义凛然地同张国焘的错误作坚决的斗争。1935年9月15日,张国焘召开中共川康省委和四方面军党员活动分子会议,在会上提出南下行动方针,并煽动一部分不明真相者批评党中央率红一军、红三军北上是分裂逃跑,还对拥护中央北上方针的朱德、刘伯承进行围攻。朱德在会上坚持自己的正确意见,一再表示:党中央的北上方针是正确的。“北上决议,我在政治局会议上是举过手的。我不反对北上,我是拥护北上的。我是一个共产党员,我的义务是执行党的决定。”

1935年10月5日,张国焘在四川理番县卓木碉主持召开高级干部会议,在会上攻击党中央的路线是“右倾机会主义逃跑路线”,要仿效列宁和第二国际决裂办法,成立以他为首的“临时中央”。朱德表示坚决反对:你这种做法我不赞成,我们不能反对中央,要接受中央领导。大敌当前,要讲团结!天下红军是一家,中国工农红军在党中央统一领导下,是个整体。“大家都知道,我们这个‘朱毛’,在一起好多年,全国和全世界都闻名。要我这个‘朱’去反‘毛’,我可做不到呀!不论发生多大的事,都是红军内部问题,大家要冷静,要找出解决办法来,可不能叫蒋介石看我们的热闹!”(《朱德年谱》)

张国焘不顾朱德和刘伯承的反对,宣布了“中共中央”名单,还宣布“毛泽东、周恩来、张闻天、博古撤销工作,开除中央委员及党籍”。朱德对宣布他为“中央政治局委员”“中央书记处书记”,严正表示:“我按党员规矩,保留意见,以个人名义做革命工作。”此后,张国焘多次强迫朱德公开反对中共中央,要朱德断绝和毛泽东的一切关系。朱德斩钉截铁地回答说:“你可以把我劈成两半,但是你绝对割不断我和毛泽东的关系。”

1943年9月9日,朱德在出席中共中央政治局会议回忆起这段经历时说:

在长征路上,张国焘屡次逼我表示态度,我一面虚与委蛇,一面坚持中央立场,这是我离开毛泽东后利用自己一生的经验来对付张国焘,最后与中央会合了。(《朱德年谱》)

“我这个人从来是乐观的”

正因为具有坚定的马克思主义信仰和共产主义信念,所以在漫漫革命征途中,朱德不仅经受住了各种重大挫折和艰难险阻的考验,而且对革命前途总是充满信心,对于面临的困境总是抱持乐观主义态度。

1935年2月,在红军抵达云、贵、川三省交界地区时,由于“这里人少山多路窄,属少数民族地区,还是封建社会,山寨王修的土围子多,在墙上挖枪眼,瞄准红军必过的山路小道打冷枪”,造成了不少伤亡,一些红军战士很沮丧。1935年2月11日,朱德在石坎子对路过的红一军团一部指战员做思想工作:

我这个人从来是乐观的,坚信代表剥削阶级的蒋介石军队一定会被代表劳苦大众利益的工农红军所消灭。部队又在这里整编充实了连队,还留下一部分人和枪在这山区打游击,牵制敌人。大军则东进,与蒋介石打个冷不防,他就无可奈何了。现在是过了大年又立春,是“柳暗花明又一春”的好时光,我把“村”字改为“春”字,表示红军有新的生机,因为遵义会议后毛泽东同志又到红军指挥战斗了,下一仗一定能打赢的!(《朱德年谱》)

经过多年的浴血奋战,中国军民终于赢得了艰苦卓绝的抗日战争胜利,但内战的乌云很快袭卷和笼罩在中华大地上。对此,朱德仍然充满乐观主义的精神,坚信中国革命一定能够获得成功:“我是一个农民的儿子,要革命,但摸不到路。后来找到了,加入了中国共产党。中国人民一定要胜利,反动派一定要失败,我相信可以亲眼看到中国革命获得成功。” “我虽然已经60岁,但自己还不大相信;人家说我老,我还不甘心。我相信有解放区和全国人民的努力,有我们200万党员、几百万军队的努力,我们一定可以战胜独裁卖国者。新中国的出现,我也一定能够看到的!”(《朱德年谱》)

(摘自《同舟共进》2025年第5期)