《如何成为一只猫》 孙冬著 朱蕊绘 南京大学出版社2025年8月出版

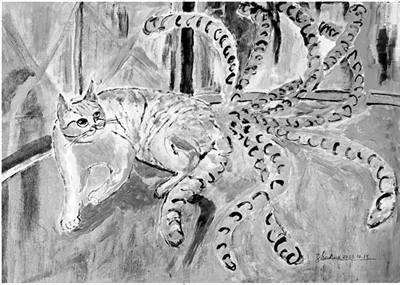

《九尾灵猫》

本书通过猫这个载体,融合了哲学、社会学和心理学的视角,为我们提供了一种新的看待世界的方式。猫的存在不仅是一个陪伴的角色,更是对人类生活方式和心理状态的反思。从猫的独特性中,我们学习到如何接受自我、接纳他人,最终找到一种内外平衡的生活状态。

说到猫和人,到底谁是谁的玩物?

——蒙田

用猫的眼睛去观察世界,就会体察到人类的庞大、光秃和笨拙。美国浪漫主义诗人艾米莉·狄金森的诗歌《它看见一只鸟》,描绘了一只捕食的小猫。面对一只知更鸟,猫的口水滂沱,简直能给舌头洗澡。它轻笑、潜伏,嘴在“摩拳擦掌”,但是这个“美味”最后还是凌空一跃,飞走了。在猫看来,知更鸟并不是展翅高飞,而是飞速地迈开了它的“一百个脚趾头”。诗人借助猫的认知来去除语言的规定性,“去类属”和“去人类中心”的视角可谓绝妙。

要理解一只猫,你需要和猫赤裸相见。在《我所是的动物》中,法国哲学家德里达叙述了自己与一只家猫在浴室里的尴尬邂逅,他将这一相遇定性为“先于一切认识”的“非知”场景,这种社会性断裂和象征层面的塌陷,其冲击力大于列维纳斯所论及的与他者之脸的遭遇。在赤裸着面对一只猫的过程中,德里达体验到人类被动物凝视的不安。人赤裸的身体通过一种互为镜像的游戏,成为和猫一样毫无防备的“赤裸生命”。当然,所谓的赤裸相见,并不一定是露出裸体。向猫眼里的深渊回望,我们只能把最深刻的羞耻放进它对我们的阐释,而当人恢复镇定,他必然会为自己“产生羞耻感而感到羞耻”。更有甚者,对猫的凝视可能会激起我们的杀意。这也是为什么在爱伦·坡的《黑猫》里,“我”会被内心深处那种神秘难测的力量驱使,挖掉了家猫的一只眼睛,并流着泪吊死了它。

约翰·伯格曾在《看》中比较了人类的对视和人与动物的对视。人和动物之间的不可通约性是由在象征层面上的匮乏所造成的。而人与猫的对视似乎比人与其他动物的对视多出一层神秘的意思。和一只羊或者一只鸭子眼神的相遇,完全不会让我们动容和害怕。其他猫科动物,如老虎、狮子能够给我们留下印象的,也无非是它们的矫捷和凶猛。与其他动物相比,猫眼睛深处的沉默像是一个人类无法涉足的禁地,更糟糕的是,它还包含着一种对人类秘密和本色洞察如镜的傲慢,传达出仿佛可以说出人话但不屑于说的一种无礼。

猫的松果体无法接收到红色、绿色、橙色和棕色的信号,但它们能够看到人类色谱之外的颜色,从猫的眼中看世界,色彩比你认知得要更加丰富,且异常。如果你站得太远,它们可能只看到一些轮廓和色块,因为猫眼睛的变焦能力不如人类,即使你离得够近,它们也不会真的看到“你”。它们对于你作为整体的人不感兴趣,它们却对你的局部更加好奇。你的手指、你的吊坠和袜子。和婴儿一样,它们不能完成对你(作为一个人)的想象和构建。它们拒绝做一面撒谎的镜子。在猫眼里,你被分割成一小片一小片。有的部分组合在一起,但它的秩序和我们理解的不同,有的部分和沙发连在一起,有的和地板在一起。在猫那里,你还没有获得人的主体性。你被猫打回真实界的原形,与其说猫被取消了对人命名的可能性,不如说人的命名无法在猫那里获得合法承认。

我们终其一生热爱过一些人,其实不过是热爱着猫。你爱贝蒂·戴维斯不就是爱她优雅的神经质和反复无常;你爱费雯丽,不就是爱她催眠一样的绿色瞳仁;你爱安吉丽娜·朱莉不就是爱她阴沉、暗黑的气质;你爱“猫王”,不就是爱他胖乎乎的脸蛋和黏糊糊的眼神;你爱詹姆斯·迪恩,不就是爱他的高冷、歪头、耸背(你猜他肯定有性感的、带刺的舌头);你爱麦当娜,不就是爱她媚惑的声音和凌厉的爪子……

说成为一只猫,并不是说要拥有猫的身体,不是模仿猫,而是破除旧的人,成为一个“生成猫”,是一种内在介入。在美国诗人丹尼斯·莱弗托夫的一首诗《一只作为猫的猫》中,我和猫的长长的对视导致了我们之间分野的模糊,最后生成了我-你-猫-人。“成为猫”是内在和精神器官的进化;是扣除器官的旧有属性和发现新功能,挖掘我们内在的猫性,接受自己被抛入的这个世界自行其是、如其所是;是长出六指,向着无限形态而生长。就像是惠特曼在《自我之歌》中所说的:“我很大,我包罗万象。”