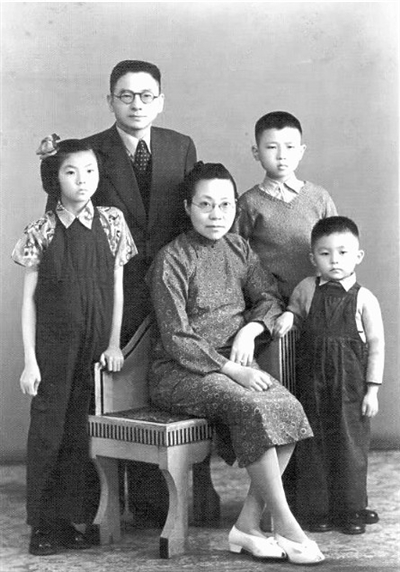

1946年向哲濬赴东京前在上海所摄全家福

1948年2月24日,向哲濬宣读对被告板垣征四郎的检方总结

转入司法界工作

1945年8月15日,日本裕仁天皇宣读投降诏书;9月2日,日本军政代表梅津美治郎和重光葵正式签署《投降书》,中国人民在极其艰苦的条件下,坚持抗战14年,和亚洲、世界人民一起,赢得了最后胜利。

为了铭记历史教训,维护世界和平,战后盟国在纽伦堡和东京的军事法庭,分别对发动侵略战争的德国和日本的战争元凶进行审判。

我父亲向哲濬是代表中国参加东京审判的检察官。他是湖南宁乡人,原名向哲文,字明思,1892年出生于沩河畔向家塅的一户农家。1910年,恰逢“游美肄业馆”初次向全国招生,当时中学二年级的父亲将原名“向哲文”改为“向哲濬”去投考。想不到他在长沙市初试和湖南省复试中都名列榜首。

父亲到北京后又取得全国复试第一。1917年父亲被选派到美国耶鲁大学学习。1920年,父亲获耶鲁大学文学学士学位,同年进入耶鲁法学院继续深造。1921年至1922年,中国北洋政府参加在华盛顿举行的“九国会议”,父亲被派到华盛顿任中国代表团团长王宠惠的秘书。

1922年,父亲获得美国国会图书馆资助研究国际法。1925年秋季,父亲获得乔治·华盛顿大学法学士学位,不久便启程回国。回国后,父亲分别在北京大学教英文和在北京交通大学教国际公法。

1926年,父亲随王宠惠南下南京,转入司法界工作。1927年,国民政府在南京成立,王宠惠出任司法部部长,他亲点父亲任司法部秘书,并兼任“收回法权筹备委员会”委员。1943年春,司法行政部决定在湖南桂阳县设立最高法院湘粤分庭,父亲被选派为该庭首席检察官。1945年1月又任最高法院检察处检察官;8月15日日本无条件投降后,父亲立即被派任上海高等法院首席检察官。

取证工作困难重重

1946年1月,盟军在东京成立审判日本战犯的远东国际军事法庭,要求中国指派一名法官和一名检察官作为正式代表参加审判。根据国民政府外交部的推荐,蒋介石最终选定父亲和梅汝璈分别担任代表中国的检察官和法官。

首先要确定审理日本甲级战犯罪行的起始日期。最初英、美、澳等国认为,应以1941年12月7日(日军偷袭珍珠港之日)作为日本战犯犯罪日期的起点。日本方面更是认为正式宣战后才算战争。但是,根据日军谋杀张作霖的皇姑屯事件发生于1928年6月4日,以及日本参加缔约的《巴黎非战公约》自1928年1月1日生效,中国提出审理日本战犯犯罪的日期应从1928年1月1日起算,最终被国际检察局认定。

审理战犯罪行的起始日期确定后,检察官团队要在开庭之前提交《起诉书》。由于日本侵华时间最长,中国检察官成为《起诉书》的主要起草人,并负责提供相关证据。《起诉书》总共55条“诉因”中,与侵略中国有关的达44条之多。

东京审判于1946年5月3日正式开庭。东京审判遵循英美法律,检方起诉必须提供充分的证据。抗战期间,限于战时环境,中国百姓既缺乏收集证据的条件,也缺乏保留证据的意识,这使得检方的取证工作面临重重困难。

中国检察组一方面通过函电向国内求援;另一方面,在开庭之前,父亲和秘书裘劭恒亲自回国,陪同季南检察长和国际检察局同仁,到上海、北平、重庆和南京等地调查取证。此外,中国检察组还从日本档案中寻找蛛丝马迹,并调阅日本战时的媒体报道,讯问已经逮捕的战争嫌犯。

将暴行公之于众

从1946年5月13日至1948年4月16日,对日本甲级战犯的审判先后经过起诉、举证、辩论、终讼四个阶段,父亲参加了全部庭审,共414次。他在法庭陈词20余次,引用了大量证据来起诉战犯罪行,澄清历史真相。

在中国检察组和美国检察人员的共同努力下,除大量书证外,8名证人从中国到东京出庭,将日军南京大屠杀惨绝人寰的暴行公之于众。

中国检察组对日本战犯在中国使用鸦片和其他麻醉毒品罪行的揭露,也使世人震惊。

东京审判结束后,父亲回国向司法部、外交部作了工作交代后返沪。他和秘书高文彬特意乘轮船带回两套法庭文档,包括全部庭审记录和许多证据,一套送外交部存档,一套送东吴大学法学院供教学之用,可惜都不知所终。

(摘自9月1日《湖南日报》)