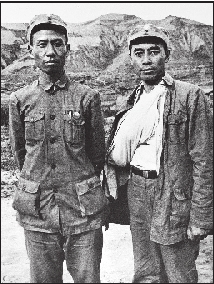

1939年8月27日,刘少奇在延安机场送周恩来去莫斯科疗伤

1936年春,在刘少奇主持下,北方局领导成立了华北各界救国联合会。在中国共产党“逼蒋抗日”策略的引领下,刘少奇领导北方局积极开展了对宋哲元、阎锡山、傅作义的统战工作,并且主张抗战必须与国民党合作。

团结争取宋哲元

在一二·九运动中,宋哲元曾动用军警镇压爱国学生。天津“五二八”抗日示威游行后,宋哲元开始转向同情爱国学生。以刘少奇为代表的北方局作了认真研究后认为,宋哲元及其冀察政务委员会虽是日本培养起来的代理机关,但在全国救国运动不断高涨的情况下,有转向抗日的可能性。因此,在北平“六一二”抗日大示威中,刘少奇引导学生们改喊“拥护宋委员长抗日!”“拥护二十九军抗日!”的口号。口号一变,稳住了宋哲元及其二十九军,为后来我党与宋哲元取得进一步合作创造了有利条件。

刘少奇又指示北平地下党和学联通过各种途径在二十九军中开展宣传组织工作。如,组织进步学生参加二十九军在西苑的军事集训,同中下层军官交朋友;与二十九军官兵联欢,宣传抗日救国。1936年秋,当二十九军经过北平时,又动员数万民众夹道欢呼。此外,刘少奇还起草了主张抗日救国的三条意见,通过二十九军的一位参谋处长作为自己的意见呈送宋哲元,宋哲元看后觉得很好,便拒绝执行蒋介石的不抵抗主义,开始与共产党接触。1936年8月,宋哲元派代表刘子青与我党接洽。党中央委派张金吾(即张经武)为宋哲元处联络代表。刘少奇又指派张友渔协助张金吾开展工作,争取中上层军官。

多种渠道统战阎锡山

对阎锡山的统战工作,则是通过多种渠道同时进行的。1936年10月,北方局决定由薄一波、杨献珍、董天知等组成中共山西省公开工作委员会,专门做阎锡山及其军政上层的统一战线工作。行前,刘少奇指示薄一波等人要站稳脚跟,不能做“清客”,不搞“左”倾关门主义和冒险主义,不做山西省当局根本不能接受的事情;踏踏实实地做上层统战工作,不要怕戴“官办团体”的帽子;踏踏实实地做群众工作,积蓄力量;争取抗日民族统一战线的领导权。

据此,薄一波等就以公开合法的身份,积极而慎重地运用阎锡山提出的或他能够接受的口号和工作方式开展工作。 与此同时,刘少奇和北方局通过华北联络局系统,委托朱蕴山以民族革命大同盟华北办事处主任的身份去太原和阎锡山接触。最终达成三项协议:一是取消山西的反共组织;二是取消对陕北苏区的封锁;三是组织抗日民众团体,积极开展抗日运动。 随后,党中央派彭雪枫为代表去太原,专门做阎锡山的统战工作。刘少奇还派人与傅作义、韩复榘、刘湘的代表联系,商谈联合抗日问题。

特别值得一提的是,1936年夏,薄一波刚从监狱出来,阎锡山便邀他回山西“共策保晋大业”。因薄一波过去长期做党的秘密工作,没有做过上层的统战工作,感情上也难以接受阎锡山这样的“邀请”,便婉言谢绝了。但当薄将此事报告北方局时,刘少奇当即指示:“机会难得,要去!”

薄一波等人到太原后,就按照刘少奇的指示制定行动纲领。为迅速培养干部,先后办起临时村政协助员训练班、军政干部培训班、牺盟会特派员训练队、民政干部训练团等,把山西当地和全国其他地方来太原的成千上万进步青年吸引进来,加以培养训练,造就了一大批骨干力量,很有战略意义。

抗日民族统一战线不仅是下层的,而且是上层的

刘少奇于1936年11月发表《民族统一战线的基本原则》指出:“阶级的部分的利益应该服从整个民族的利益。”不到一个月,西安事变发生。刘少奇在华北处理西安事变的影响中表现出来的灵活态度,充分反映了他的这一思想观点。刘少奇认为,抗日民族统一战线不仅是下层的,而且是上层的。

西安事变后,刘少奇以北方局书记身份对新闻记者发表了《北方共产党发言人谈话》,说明了我们党解决西安事变的方针。刘少奇认为,在民族危机、亡国灭种的紧急关头,民族独立的思想和要求,是超过其他一切问题, 在全国人民面前被严重地提出来,成为中华民族解放之最主要最迫切的任务。

卢沟桥事变发生后,以国共合作为基础的抗日民族统一战线终于形成。但在抗日民族统一战线内部,有一个最重要的问题——统一战线的领导责任问题,必须有清晰的认识。刘少奇认为,我们应该独立自主地团结敌后一切抗日之势力和阶层,建立以自己为领导的抗日民族统一战线(包括政权、军队等在内),坚持敌后的抗战。

刘少奇根据华北当时的复杂情况,采取了灵活而巧妙的方法团结各派别、各军队一致抗日。对那些主张抗日但又反对共产党的人,我们以诚恳的态度坚持合作,同时推动下层,孤立顽固派;对那些赞成统一战线但不敢公开合作的人,就和他秘密合作;对那些赞成与八路军合作但不赞成与共产党合作的人,就用八路军的名义与他们合作;对那些要下层合作但上层不合作的人,就进行下层合作;对那些主张进步但要独立自办的人,帮助他们去办;对那些表示要与共产党合作去反对蒋介石、反对阎锡山或反对其他派别的人,则表示拒绝,并好好跟他们解释:“在这民族危急关头,不能自己反对自己,应该联合一致对外抗战。”

1938年10月武汉失守以后,国民党日益动摇,投降、倒退、分裂的危机空前严重起来。为贯彻党的统一战线的方针,打退顽固派的进攻,刘少奇根据党中央指示,揭破日方的诱降与远东慕尼黑的阴谋,动员并联合一切抗日的党派、阶层和人民,反对汪精卫等亲日派、反共派的投降、倒退、分裂活动,为坚持抗日、团结和进步而奋斗。皖南事变后,有人认为国民党完全反革命了,抗日民族统一战线可以抛弃了,提出了“打倒顽固派”的口号。针对以上错误,刘少奇提出“又拉又打”的策略。他认为,“拉”是有可能的,但不容易。因此要有耐心,同时还要提高警惕。这就使我们在非常复杂的形势下,一方面没有坚持抗战、团结进步的方针,不采取冒险行动;另一方面也没有在反共顽固派武装进攻面前,犯毫不抵抗、一味退让的右倾机会主义错误。

刘少奇还十分重视抗日根据地的政权建设。他指出,因为民族革命的形式主要表现为反对异族敌人的抗日战争,所以参加抗战的社会基础特别广泛。抗日民主政权的性质,既不能是资产阶级专政,也不能是无产阶级专政。我们应建立民族统一战线的政府,一切在抗日战争中坚决奋斗并取得民众信任的政党、团体、军队和个人,均应有代表参加政府。它的方针与任务是:“反抗日本帝国主义,保证抗日各阶层人民的利益,改良工农生活及镇压汉奸反动派。”“注意使工农的要求能够满足,同时又照顾到抗日的地主与资本家的利益。” (摘自《湘潮》2025年第6期)