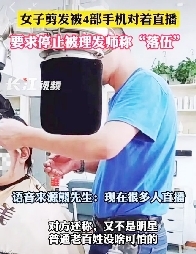

“他用4台手机对着我拍,我不同意,他就说我‘落伍’,还说又不是明星,怕啥?”近日,#女子剪发被4部手机对着直播(见图)#登上微博热搜。

在这个人人都有“摄像头”的时代,你“被直播”过吗?能接受吗?遇到这种情形,你会怎么办?

普通人也有肖像权

该事件引发众多网友关注,不少网友表示有相似遭遇。

有网友称,这件事代入感太强了,“之前我去烫头发的时候,那个理发师也在拍拍拍,要不是之前关系还行我差点就要翻脸了,后来再也没去过那家理发店,烦死这种了。”

还有网友表示,“前段我去参加个展览会,电视台记者过来采访,也不问问我是否同意,直接和摄像都跟过来。我戴口罩听他慢慢说完直接拒绝并转身离开。而上个月我遇到某家App视频团队,和我商量能不能拍个没有正脸的片段,我同意了,至少有礼貌。”

陕西保群律师事务所律师宋伟表示,《民法典》规定,自然人享有肖像权、隐私权,肖像权包括公民有权拥有自己的肖像。肖像权不仅仅明星有,普通人也有。理发店搞直播的终极目的还是为了营利,因此在未经顾客同意的前提下直播顾客的理发过程应该属于侵犯顾客肖像权。

如果遇到“被直播”“被拍摄”等情况,可以立即要求对方停止对自己拍摄并要求对方删除相关视频。如对方使用该视频进行谋利等,还可要求相关赔偿。若侵犯了名誉等其他人格权利,亦可同时进行主张。在本次事件中,被拍摄人员是消费者,若其与店家不能协商解决,其可以向消费者协会、市场监督管理部门进行投诉,亦可向人民法院起诉。

直播的隐私边界在哪里

2019年6月7日,@消费中国在官微发出消费提示,文章称,前不久,一家网红餐厅私自直播了食客的吃相,双方因此发生争执。在公共场所,比如商店、餐厅等如遇“被直播”,消费者有权要求侵权者停止侵害、赔偿损失等,还可向消费者权益保护组织举报、向工商行政管理部门投诉。

对于此次理发师擅自直播顾客剪发的行为,武汉大学法学院教授、博士生导师柳正权也表示:理发师不经顾客允许直播剪发过程的行为,侵犯了顾客的隐私权和肖像权。

陕西知本律师事务所律师刘力表示,自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

刘力表示,自媒体作为一些人获取收入的新方式,并逐步演变成了一类新职业,本身就具有谋利目的。而“被直播”中会涉及到收集、使用被拍摄人员的肖像、声音等个人信息资料,需要被拍摄人员知情并同意,甚至要协商好收入的分配方式,不得采用私自偷拍、强拉硬拽等方式对他人进行直播。

网络时代个人权利的保护

如今,不仅在剪发行业,诸如饭店档口、菜市场、路边摊位、医院门诊,越来越多的场景出现在了直播画面里。

互联网与生活的界限是否会被越来越现实化的网络媒介消融掉,就像当事理发师所述,“直播常态化”。直播仿佛就是生活,自然少不了普通人的参与。但在复杂而且多元化的互联网里,个人在被以直播这样方式暴露其中时,内心可能多少会有一些忐忑。一旦置身于网络空间,私人世界里的事情成了网络议题,当事人不得不去面对来自屏幕里的审视。

此前有人直播病人做妇科手术,还有网红餐厅私自直播食客吃相,都引发了不少的争议。互联网时代下的隐私权与肖像权的保护,更值得关注。今天,互联网时代既需要提供创作的零门槛化,也应当提防将对于个人正当利益的侵犯,尤其是那些我们常见的现实场景。互联网不是人们规避法律与道德的空间,保护个人权利在互联网空间里依然十分重要。

服务业非“窥私欲”的秀场

在当下这个“万媒时代”,很多消费者面临的困惑正是如此。进入一家商场购物,就算被告知“已进入摄像区”,却不知道自己的画面会被传播到怎样的范围;到一家景区游玩,商家会在惊险刺激项目放置照相机,擅自拍摄游客照片,随后提供现场打印服务。可是,不管游客有没有购买打印的照片,照片源文件是否及时删除总是不得而知;在酒店入住办理柜台、游泳馆、按摩店、医院诊室等敏感场合,人们也时常发现摄像头“偷偷直播”的情况。

因此,为更好保护消费者肖像权、隐私权等人格权利,简单的“征求意见”已不足以让消费者感到放心,而需要更严格地限制经营者的行为边界。尤其在服务类行业,商家的首要职责义务就是服务好消费者,而不是通过直播满足无关人员的“窥私欲”。

明确直播是例外,不直播才是常态,应当成为服务类行业的自觉遵循。法律对公民权利的保护人人平等。 (摘自9月4日《华商报》 张成龙等文)