《北美学踪:从温哥华到波士顿》 唐小兵著 上海书店出版社2022年6月出版

从温哥华的UBC,到波士顿的哈佛,相隔10年的访学经历,串连起一位青年学人的学思历程。穿梭于北美高校之间,作者以细致的观察、独到的眼光和思辨的话语,留下了自己或深或浅的踪迹。

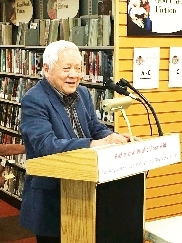

在经历了一个上午的等待之后,诗人痖弦(见图)在其女儿的陪伴下来到彭册之先生的家。彭先生与诗人的年龄之和等于我们三个青年人年龄总和的两倍。可是,因为主人彭先生的热情,痖弦先生的随和,我们并不感到怎样的拘谨。

跟诗人痖弦闲谈到副刊时,我觉得似乎一下子跟诗人的心贴近了。这是痖弦一生倾注心血之所在。而我这些年一直在阅读民国时期《大公报》《申报》等的副刊,尤其是前者的文艺副刊集中了当时北平最优秀的京派文人,如林徽因、卞之琳、周作人、废名、沈从文等。

痖弦对于那个时代的副刊也有着很高的评价,认为民国副刊之所以如此繁荣,成为各类大小报不可或缺的部分,而非如今报端上可有可无的报屁股,关键原因之一在于当时的副刊基本上是独立于报馆的,无论是主编还是作者群体都是报社以外的,享有高度的编辑自由和创作自由,并形成了开放而互动的文化空间。

诗人对于《大公报》文艺副刊的编辑萧乾印象很好,说他们一直交情不错,并言及20世纪80年代他曾在台北主持一个关于报纸副刊研究的会议,向萧乾发出了邀请,可惜兴致盎然的萧乾最终未能成行。

他也谈到民国另外一份著名文学期刊《现代》的主编施蛰存,是我所就读的华东师范大学中文系的退休教授。痖弦先生说他在2003年到大陆访问时,曾专程到上海拜访过施蛰存老先生,相谈甚欢,可惜他离开大陆不久就传来施先生遽归道山的消息,说起这些,他惋惜之情,溢于言表。

从副刊开始,我们又谈起了幽默。痖弦先生说,以前的一些学者、作家的幽默感如今是很罕见了,现在大都是有点恶俗的做作式玩笑,换成我们流行的语言来说就是“恶搞”。他幽幽地说,幽默跟心智、心态都有关系,心浮气躁的人,或者急功近利的时代是难得有真正的幽默的。他用一首古诗来具体地描述在其心目中“闲”的极致:“千峰顶上一间屋,老僧半间云半间。昨夜云随风雨去,到头不似老僧闲。”

他随即就举作家梁实秋为例。晚年梁实秋居住在台湾,痖弦与其过从甚密,因此可以亲炙其“幽默感”。他说梁实秋先生好酒,逢饭局必饮酒,不仅自己畅饮,且劝酒。有一次与一群朋友喝酒,一个年轻朋友斟满一杯酒,举起向梁先生敬酒“干杯”,并坦言自己不胜酒力,只能喝半杯。梁先生说:“好,既然只能喝半杯,那你就把酒杯的下半杯干了。”这个冷幽默让在场其他朋友忍俊不禁,领其机敏。