毛泽东与马叙伦

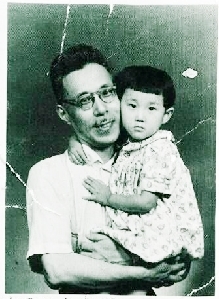

马叙伦与女儿马龙珮

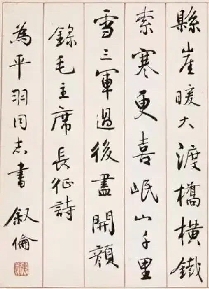

马叙伦的书法作品

对马叙伦先生,世人多知其为革命家、政治家、哲学家、教育家,擅长古文、诗词、书法,殊不知他还是一位美食家。从他早年出版的两本随笔集《石屋余渖》《石屋续渖》中可以看出,他擅长烹制美味佳肴。

镇店名肴“马先生汤”

听老辈人讲,上世纪二三十年代,北平餐馆的食谱中有三道以当时名人命名的肴馔——赵先生肉、张先生豆腐、马先生汤。这道“马先生汤”便是马叙伦先生所创。

当时北平的中山公园内辟有茶座,分东、西两路,东路为来今雨轩,西路为春明馆、长美轩、集士林、柏斯馨,皆是社会名流茗谈雅集之处,匾额均为名人所题,如来今雨轩,先后由徐世昌、郭风惠、赵朴初题匾。长美轩靠近西面大路,马先生经常光顾,那里的名点有三鲜蒸饺、火腿包子、鸡丝面等,菜肴和零星小卖颇有名气,顾客以知识界、教育界人士居多。

由《鲁迅日记》可知,鲁迅数次于此饮宴,朱自清、林徽因、朱光潜等人也曾光顾。马先生认为长美轩的菜烧得好,但汤不甚佳,便将自创的“三白汤”的制作方法告诉厨师,厨师仿制后将其命名为“马先生汤”。顾客对“马先生汤”多有称誉,时日一久,便成了长美轩的镇店名肴。

“广陵绝响”的“三白汤”

何为“三白汤”?“三白”者,白菜、嫩笋、豆腐也,均为白色之物,故名。这道汤的食材看似简单,做法却十分复杂,不仅主料要选最好的,还要配上雪里蕻等二十多种佐料;用料考究,味道才鲜美。马先生在《石屋余渖》一书中说:

此汤制汁之物无虑二十,且可因时物增减,惟雪里蕻为要品……

看来佐料中最重要的当属雪里蕻。至于豆腐,马先生认为“杭州之天竺豆腐,上海之无锡豆腐,皆中材”,北平的豆腐“亦不佳也”。他还认为“此汤在杭州制最便,因四时有笋也”。

据说长美轩仿制的“马先生汤”已经很鲜美,但比马先生亲手调制的“三白汤”仍逊一筹,其中的奥秘,恐怕在火候的掌控和佐料的搭配上。“马先生汤”出名后,马叙伦先生曾云“其实绝非余手制之味也”,看来连马先生自己也觉得这与他亲手调制的汤存在差距。

张中行先生和郑逸梅先生都曾在书中曾谈到过三白汤,但均没有品尝过。可见此汤的盛名传遍大江南北,称为“广陵绝响”,并不为过。虽然马先生是美食家,但据郑先生回忆,他平生最爱吃大蒜烧豆腐,并云:“色香味三者俱备,但又价廉物美,大快朵颐。”据说他还擅长蒸草鱼、蒸白菜之类,惜乎已湮没无闻。

兴趣颇多

马先生不仅擅长烹制美味佳肴,他的兴趣和余事还有书法、诗词等,皆可称家。马先生的小楷读之确如唐人写经,无怪沈先生有“世冠”“墨妙”之誉。他对自己的书法也颇为自负,尝云“环顾宇内,尚无敌手”;对古人书法,他亦很少许可,如评赵孟頫:“除侧媚之处无所有。”其实,马先生的书法自幼便有根基了——在杭州读私塾时,同窗比赛书法,他被评为第一。

马先生极喜杏花,在北京居住时,每逢仲春,他必去大觉寺畅游,必赋咏杏花诗,诗句优雅可诵,有清丽之气,如“山中莫道无春色,门外家家有杏花”“移来小宋尚书宅,染得环山十里红”“风景依稀似故乡,故乡只少杏花香”等。

虽然马先生做学问一丝不苟,平日里行止庄肃,但他在北京大学讲课时,学生们并不惧怕他。

有这样一则趣闻:康白情上课经常迟到,马先生严词诘责,康白情辩解因居所太远无法及时赶到。马先生加重语气道:“你不是住在翠花胡同吗?仅隔一条马路,三五分钟即可到达,怎能说远?”康白情却回答:“先生不是讲哲学吗?彼一是非,此亦一是非;先生不以为远,而我以为远哩。”面对如此狡辩,马先生无言以对,但也不以为忤。不过在大是大非的问题上,他异常认真,如上世纪四十年代参加民主运动时,面对特务的威胁,他不改其志,将生死置之度外,令人敬佩。马先生有诗:

大劫沧桑小劫灰,我于余事不回头。

1949年9月25日晚8时,毛泽东、周恩来在中南海丰泽园召开有关国旗、国徽、国歌、纪年、国都问题的协商座谈会。当时马先生任国旗、国徽、国歌方案小组的召集人,他提议:“新政府就要成立了,国歌目前一下子制不出来,是否可用《义勇军进行曲》暂代国歌?”这个提议获得多数参会人员的认可。1982年,第五届全国人民代表大会第五次会议根据众多代表的提议做出决议,恢复《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌。 (摘自2023年12月31日《北京晚报》 朱小平文)