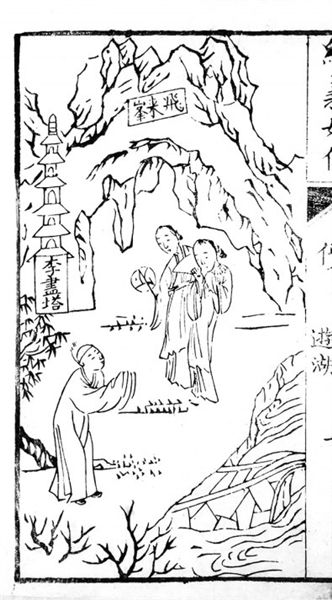

“游湖遇白蛇”清嘉庆刊本《绣像义妖传》

中国人家喻户晓的白蛇传故事,目前有较充分的证据显示,可能是世界性蛇女故事的一个中国化版本。对比欧亚诸多的拉弥亚故事,白蛇传故事的中国特色中最显著的莫过于白娘子之“白”。

“白”并不代表纯洁忠贞

白娘子为什么是白蛇所变呢?在欧亚众多的蛇女故事中,仅有济慈的长诗Lamia中说是一条五彩斑斓的蛇,但到中国后,为什么原本并不强调身躯颜色的蛇女变成了白蛇呢?

今天能发现的最早的蛇女故事,大都收录在《夷坚志》和《太平广记》中。许多学者认为唐末《博异志》中的文言小说《李黄》是最早的蛇女故事。与《李黄》类似的蛇女故事,在南宋《夷坚志》中还有《历阳丽人》《孙知县妻》《杨戬二怪》《钱炎书生》等9篇,以及北宋《太平广记》中收录的《老蛟》《王真妻》。在这十二个蛇女故事中,蛇女原形为白蛇的有四个,即《李黄》《孙知县妻》《杨戬二怪》《同州白蛇》。如果加上宋元话本《西湖三塔记》,今天能发现的白蛇传故事之前的蛇女故事,“白蛇女”故事至少有五个。

这占了相当不小的比例,很大程度上已经说明了蛇女故事在早期就已开始了本土化变异。那么蛇女为什么会变白呢?白色对蛇女妖的身份建构和故事内涵有何新的发明?

不少学者认为白蛇或白娘子之“白”,意味着纯洁忠贞、善良、吉祥神圣等,寄托了普通百姓的心声。的确,自清代中叶以来流传的白蛇传故事,其中的白娘子形象给人的印象是相当正面的。但纵观蛇女故事的整个演化史,在白蛇传故事的第一个定本——冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》之前,上述五个“白蛇女”故事中,没有一个“白蛇女”可以称得上忠贞纯洁,或者性格良善。事实上,在已知十三个蛇女故事中,大部分蛇女都存在着一种共性,即“好淫”——主动寻求与人间男子交合。这与传统上的纯洁忠贞、吉祥神圣等风马牛不相及。

“物老变白”的信仰

民间文学家丁乃通认为“白蛇在民间文学中被认为法力最大,而且根据中国民间迷信,这种畸形怪物会有异乎寻常的神力”。白蛇法力最大或神力非凡,故较易幻化为人,从而易与男子产生情爱纠葛。

白蛇之“白”或白蛇被认为法力最大,很大一部分原因可能在于佛教文学中的龙蛇叙事。梳理佛教经典《大藏经》所涉及的龙蛇故事,会发现其中提到龙蛇颜色的,白龙或白蛇的数量明显较多。佛教徒熟知的佛陀“钵伏毒龙”故事,在西域石窟的佛教壁画中被绘成了“钵伏白蛇”图像。深受佛教影响的《太平广记》中,提及龙蛇颜色的故事占比最高的就是白龙或白蛇故事。据研究,《太平广记》在四卷蛇故事中,白蛇出现的次数也最多,达10次。

周秦以降的不少古代典籍中,记载了大量白色动物出现的祥瑞征兆。据统计,周秦以来的古籍如《尚书》《楚辞》《史记》《汉书》等,记载的白色祥瑞动物至少涉及三类,飞禽类如白鸠、白雀等,走兽类如白兔、白狐等,水生两栖类如白鱼、白龙等。这些白色动物多被视为精灵,相比于非白色的同类更具灵性,体现在后世的志怪小说中,或许就逐渐变成了“法力最大”或“有异乎寻常的神力”。

关于“物老成精”“物老变白”的信仰,东汉王充的《论衡》中有言:“夫物之老者,其精为人;亦有未老,性能变化,象人之形。”魏晋时代,玄学及鬼怪之学盛行,葛洪《抱朴子》有大量“物老变白”信仰的描述,如“千岁之鹤……色纯白而脑尽成丹”。这种“物老变白”的描述,也正符合先秦以降传说中的仙境动物多为白色的想象,如《史记·封禅书》中描述蓬莱仙山,言“其物禽兽尽白”。

“物老变白”以及仙境动物多为白色的想象,加上“物老成精”的信仰,为白蛇精怪的出现奠定了基础,为“白蛇女”故事的产生提供了可能。干宝《搜神记》中记载:“……千岁龟鼋,能与人语;千岁之狐,起为美女;千岁之蛇,断而复续……”这里虽然没有言明蛇能变美女,但既然狐狸能变成美女,蛇又为何不可呢?于是“蛇女”的出现似乎在情理之中。

总之,白娘子或白蛇之“白”,是一种典型的中国特色,是世界范围内蛇女故事的中国化现象。 (摘自1月14日《文汇报》)