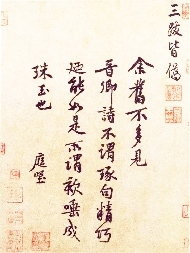

黄庭坚书法作品

大家都知道黄庭坚是北宋著名文学家、书法家。但他还是顶尖的香道专家。

台北故宫博物院藏有黄庭坚手写的制婴香方帖。据说某一天他和朋友们在茶楼聚会,一个朋友替另外一个未能到场的朋友索要这个香方,黄庭坚就随手写下来:

婴香,角沉三两末之,丁香四钱末之,龙脑七钱别研,麝香三钱别研,治弓甲香壹钱末之,右都研匀。入牙消半两,再研匀。入炼蜜六两,和匀。荫一月取出,丸作鸡头大。略记得如此,候检得册子,或不同,别录去。

这个方子清凉、芬芳且甘甜,能提神醒脑、祛除某些病痛,还可以增强身体免疫力。

“如我有香癖”

黄庭坚出生于1045年6月。黄家是名门望族,西汉循吏丞相黄霸是他们的远祖。在黄庭坚这一辈之前,洪州分宁(今江西省九江市修水县)双井村黄氏,在宋朝就已经有了十八位进士。

无力蔷薇带雨低,多情蝴蝶趁花飞。流水飘香乳燕啼。

南浦魂销春不管,东阳衣减镜先知。小楼今夜月依依。

这首意境极美的词出自黄庭坚母亲李氏之手,她才貌双全,能诗善词。黄庭坚十三岁时,其父黄庶就病逝在康州太守任上。李氏有个弟弟,是北宋藏书家龙图阁学士李常。丈夫去世后,李氏没有把爱子留在身边溺爱,而是送黄庭坚到淮南舅舅李常处游学。母子临别时,李氏将上述的那首《浣溪沙》抄下,放入儿子的行囊中。黄庭坚一直珍藏着。后来他成年后做了官,接母亲同住,并亲自为母亲刷马桶以尽孝。

在宋朝,几乎家家用香,皇室自有高贵的沉檀麝,而百姓家也有自创的废物再利用的环保香。大到世风,小到家风,香已经根植在黄庭坚细胞里了。

黄庭坚的一生并非一帆风顺,他除了未成年就丧父,还在知天命时即1095年被贬官到“难于上青天”的蜀地。但被流放的六七年,他身处逆境依然含笑面对,后在结束放逐赴家乡途中,还兴致勃勃冒雨登岳阳楼,饱览山川秀色,并留下“未到江南先一笑,岳阳楼上对君山”等诗句。那时的黄庭坚已是五十七岁。黄庭坚在《贾天锡惠宝熏乞诗作诗报之》其五中有云:

贾侯怀六韬,家有十二戟。天资喜文事,如我有香癖。

黄庭坚作为一位香学大师,记录下了许多制香之方。如《汉宫香诀》《荀令十里香》《婴香》《百里香》《篆香》等,而“黄太史四香”更为著名,这就是深静香、意和香、意可香、小宗香。深静香,是友人欧阳元老专门为黄庭坚私人定制的。他这样记载《深静香》:

海南沉水香二两,羊胫炭四两。沉水剉如小博骰,入白蜜五两,水解其胶,重汤,慢火,煮半日许。浴以温水,同炭杵捣为末,马尾罗筛下之,以煮蜜为剂,窨四十九日出之。婆律膏三钱、麝一钱,以安息香一分,和作饼子,亦得以磁盒贮之。

其中羊胫炭是中药材,是欧阳元老特别针对黄庭坚身体状况而加入的,有调肾入脾的作用。古人用香,除了以芳香养鼻养眼,也注重其养生养神的功效。

香的境界与精神世界契合

其实不少文人都是制香高手,如王维、苏轼、李商隐、陆游等。但在宋代文人之中,对于气味的品评与参悟,最精妙者公认是黄庭坚,他的《跋自书所为香诗后》这样评价欧阳元老的深静香——“此香恬澹寂寞,非世所尚。”他很认同此香境界完全与自己的精神世界契合。

黄庭坚常用诗、词、文、书法来记录香事。如他在《谢曹子方惠二物二首之博山炉》咏博山炉所呈现的美景:

飞来海上峰,琢出华阴碧。炷香上袅袅,映我鼻端白。听公谈昨梦,沙暗雨矢石。今此非梦耶,烟寒已无迹。

他还归纳了《香之十德》:

感格鬼神、清净心身、能除污秽、能觉睡眠、静中成友、尘里偷闲、多而不厌、寡而为足、久藏不朽、常用无障。

既是盛赞沉香木的十种品质,更是希望品香者具有这十种境界,真正人香合一。《香之十德》不但广受国人喜爱,还被日本和东南亚香界所尊崇。

黄庭坚的书法作品也常以香为主题。他在《书谱》中曾写道“焚香静坐,使人心平气和,然后可以作书”。可见,在他看来,焚香不仅是一种生活享受,更可以助人平心静气,达到一种超脱世俗的境界。

黄庭坚还培养了一个不可多得的香道传承人——外甥洪刍,外称“香痴”。他是黄庭坚长妹的四个儿子之一,与兄弟洪朋、洪炎和洪羽并称“四洪”。洪刍曾被夺官贬谪闽南。两年后复官。六十三岁那年的八月又被流放到沙门岛(今山东蓬莱海中孤岛),且“永不放还”。不久死于沙门岛。

洪刍跟从祖母勤学诗赋,以诗闻名。黄庭坚是“江西诗派”的开山之祖,而洪刍也是江西诗派的成员,黄庭坚很看重这个外甥的才华,称其诗“风骨清润”“句甚秀而气有余”“作诗甚有法度”。洪刍晚年诗风更显苍劲,陆游也十分赞许他的《窜海岛》诗“烟波不隔还乡梦,风月犹随过海身”一句。

洪刍在黄庭坚的影响和鼓励下,深入研究和鉴赏香学,最终写出了香学巨著《香谱》。《香谱》分五卷,今存两卷。为今存北宋最早,也是保存比较完整的香药谱录类著作。

黄庭坚通过香这种媒介,与这个世界进行了一场场特别的对话。 (摘自《随笔》2024年第1期)