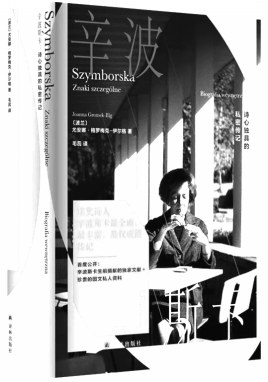

《辛波斯卡:诗心独具的私密传记》

[波兰]尤安娜·格罗梅克-伊尔格著 毛蕊译 译林出版社2024年4月出版

辛波斯卡与爱犬诺贝尔

维斯瓦娃·辛波斯卡生于1923年,是1996年诺贝尔文学奖得主。书中不仅首度公开辛波斯卡生前捐献的独家文献,而且包含大量珍贵的私人照片和书信,展现了更为丰满和多面的辛波斯卡:有父母的恩情、少女的心意、志趣相投却分道扬镳的爱人、炙热的友谊,也有文学创作、时代思潮流变、诺奖光环等等。

辛波斯卡很快体验到了她从一开始就料想到的:获得诺奖,除了给她带来了显而易见的闪耀荣誉外,同时也给她带来了诸多不便。对于这位并不愿意在公众面前抛头露面的诗人来说,最痛苦的莫过于与日俱增的受欢迎程度。她声名远扬,辨识度也越来越高,无论是报纸上还是电视里,处处都是她的照片,随处可见对她的报道,广播里播放的也是其他明星朗诵的她的诗作。总而言之,她出名了,有很多平日里从不读诗的人也对她的诗作爱不释手。不幸的事,她的私人生活也成了波兰人关注的重点。

尽管她在后续的采访中有意识地回避了这一话题,可事情的发展却与她的预期南辕北辙。她有丈夫吗?有孩子吗?为什么没有呢?她住在哪儿?她除了写诗还做些什么呢?家庭、友谊、过去——突然之间,所有的一切都事与愿违地成了媒体争相报道的主题,从无伤大雅的趣闻逸事到恶意中伤的谣言再到令人作呕的指责。在面对这场夸夸其谈的惊涛骇浪时,她感到无能为力,束手无策。幸好,在她获奖后不久米哈乌·鲁辛奈克出现了——他是辛波斯卡的秘书。他当时是特蕾莎·瓦拉斯的学生,幽默风趣,聪颖过人,学识渊博,彬彬有礼又精力充沛,英语也很好。他在辛波斯卡获诺奖后成了她的秘书,直到这位诗人生命的尽头。他就是来直面应对这些繁多又复杂的挑战的。

随着时间的流逝,辛波斯卡的生活也逐渐回归正轨。几个月后,她已经可以自己出门买东西了,她自己坐电车去市中心时,甚至没有任何人会注意到她。她开起了自己“人气”的玩笑。有一次,她听到两位女士在市集上谈论她的对话。其中一个说:“您见到那个诺奖候选人了吗?”另一个说:“见到啦。”“她怎么样?”“哎哟,谁知道啊?!”她还发现,有的时候,哪怕她压低礼帽帽檐挡住眼睛或者戴着大大的墨镜,人们都会认出她,可是有的时候,她不需要任何“保护色”的掩护人们却认不出她。她从中得出了一个自己认为十分有趣的结论:“有的时候我还是挺像我自己的,有的时候不太像。”每次说到这个的时候,她眼中都会闪烁着光芒。我觉得她之所以那么喜欢这句话,就是因为这句话最接近真相。其中一位她的友人曾在信中这样写道:“维斯卡,你真是一人千面。”这绝对是不无道理的。

……

维斯瓦娃· 辛波斯卡于2012年2月1日在克拉科夫去世,享年89岁。她在患病数月后,最终在自己的公寓中逝世。她被埋葬在克拉科夫拉科维茨基墓园的家族墓地中。葬礼于2月9日举行,由于她在文学方面的贡献及在波兰文化历史中毋庸置疑的地位,她的葬礼属于国葬级别。

尽管天寒地冻,墓地过道上仍挤满了人,他们只希望哪怕能再看一眼装着她骨灰的骨灰盒。巨大的雪片开始洋洋洒洒地飘落……

这位诺奖诗人的骨灰被安放在她父母的墓地中。古老的墓碑经历了多年风雨已经开裂倾斜了。但是没过多久,人们就为他们立了一块新的墓碑,简洁朴素,要是没有墓园的地图很难找到他们的墓地。来看望她的人会在墓地上留下笔、随笔和书籍。

还有一些人一定想到了诗人在60 年代时写给自己的那篇风趣的墓志铭:

这躺着一个像逗号般老派的/写过几首诗的女作者。赐予她的/永恒安息来自大地,尽管她的尸体/不属于任何一个文学派系。/然而也没有什么更好的停留在她的坟茔,/除了顺口溜、牛蒡子和猫头鹰。/路过的人啊,拿出文件包里的电子大脑,/花点工夫算算辛波斯卡的命运是好是糟。 (《墓志铭》,选自诗集《盐》,1962年)

她选择了牛蒡子和猫头鹰作为代表自己的元素:牛蒡子——疯狂生长在路边沟渠里的野草,不怎么漂亮却很肆意妄为,甚至是坚不可摧的,夏天的时候会开出粉紫色的花朵,秋天的时候会偷偷黏附在人的衣服上或动物的毛发上。猫头鹰——美丽,非比寻常,象征着智慧,但是在夜间出没,神秘莫测,拒人于千里之外。无论是牛蒡子还是猫头鹰都是大自然的代表,在波兰诗歌界没有人比她更亲近大自然了。

矛盾、对比、奇妙和惊讶,这些并非日常随处可见的事件,从她出生直到她走入那座白雪皑皑的古老坟墓,都始终伴随着她。