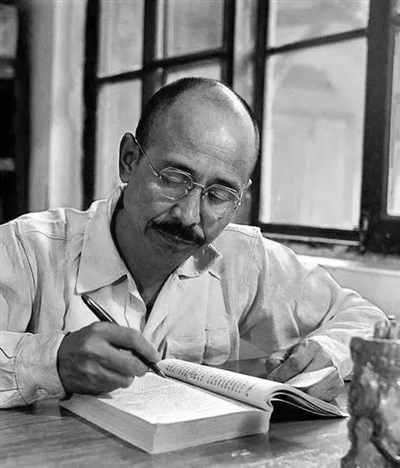

因时代思潮的影响,柳青(见图)对传统文化和传统文学,大体上是排斥和疏离的。1961年8月23日,他曾对采访的大学生说:

我们那时,不革命的书不看,只看革命的书——书皮上写着《论语》《孟子》,实际上是《母亲》《铁流》《毁灭》等。我国的书看得不多,主要是看外国的。

虽然不能说柳青的小说创作与中国文学的影响了无关系,但是,他的经验资源主要来自十九世纪以来的外国文学,尤其是俄苏文学。

将托尔斯泰当作写作典范

柳青热爱俄苏文学。在他的作品里,你可以明显感受到俄国文学的精神和文学气质。刘可风在《柳青传》里说:

从爱上文学和走上革命道路,柳青一直深受苏联文学的影响,他敬仰托尔斯泰,对肖洛霍夫、高尔基、普希金、契诃夫等文学家在苏联文学史,乃至世界文学史上的地位一直深信不疑。

如果说,19世纪的俄罗斯文学是追求和谐和救赎的文学,本质上属于沉重的现实主义文学,那么,苏联文学就是一种冲突和战斗的文学,本质上是一种特殊形态的浪漫主义文学。这种充满激情的新型文学强烈地吸引着柳青。他对“苏联文学”的学习,更多地指向内容,即学习如何处理文学与时代的关系,及如何塑造理想主义的新人形象;他对俄罗斯古典文学的学习,则更多地指向形式,即如何掌握叙述方法和描写技巧,及如何获得理想的修辞效果。

柳青将托尔斯泰当作自己文学写作的典范。他在谈到自己的读书和写作的时候说:

十九世纪旧现实主义兴盛时期欧洲几个主要的古典作家,一直是我认真研究的对象。特别是后来对托尔斯泰,从情节结构到表现手法,都很注意。巴尔扎克的几部作品,我只认真读过两部,其余二十几部,我认为有些是粗制滥造。但我对托尔斯泰的看法不同,我认为他越到后来写作越认真,一生只有几部长篇,一部比一部更下功夫,七十几岁动笔写最后一部,写作态度更加严谨,我是从心里佩服。

托尔斯泰教会柳青如何诗意地描写风景,如何从人物的角度来展开描写。这样的影响,在《在旷野里》和《创业史》里,都可以看到。

受苏联文学影响

柳青受苏联文学的影响。这种影响有时使他产生了一种否定往代文学经验的冲动,并把时代性和当下的生活当作文学评价的重要标准。他像苏联作家一样,相信现在的一切定然优于过去,今人一切必然胜过古人。例如,在谈到文学典型问题的时候,他说:

我认为,车尔尼雪夫斯基时(代)的典型低一些,我们时代要求的就应当高。在《母亲》中,没有罢工这个冲突,就不能算是典型冲突。

其中潜含的意思,就是“我们时代”的高尔基小说中的“典型”,要高于另一时代的车尔尼雪夫斯基小说中的典型。事实上,判断典型的尺度和标准要复杂得多,并不单单根据一时之要求来确定其然否和高下。

由于奉苏联主流文学为圭臬和正鹄,所以,柳青对俄罗斯古典文学,亦时有尖锐的批评和严苛的评价。在《同西北大学中文系学生访问者的谈话》中,他批评了果戈理的《死魂灵》,说它“并不是最好的作品,他把矛盾写的(得)太简单了。几个形象是很生动,但思想性不高,因此不能算最好。别林斯基对他评价过高了”。在《美学笔记》中,他再次根据高尔基的态度和观点,贬低了果戈理的文学成就,同时,批评两部俄国经典作品的人物形象塑造,并未达到理想的境界:“果戈理的乞乞科夫和冈察洛夫的奥布洛莫夫(亦译‘奥勃洛摩夫’)都是细节真实的典型性格,远远没有达到典型环境的典型性格。”这样的评价,是大胆而坦率的。

与现实主义文学深刻的精神关联

然而,很多时候,实践比观念更能显示一个作家的文学认知和文学谱系。《在旷野里》的出现,不仅极大地改变了柳青小说写作的风格构成,也使人们看见了他与19世纪俄罗斯现实主义文学深刻的精神关联。

如果说,19世纪的俄国现实主义小说,总是向生活提出“谁之罪”“谁在俄罗斯能过上好日子”之类的问题,因而属于“提问模式的写作”;那么,苏联文学则倾向于用小说来论证什么样的道路才是正确的,主要属于“论证模式的写作”。柳青的《在旷野里》就是一部提问模式的作品,是一部与俄国19世纪的现实主义文学有着亲缘关系的小说。在果戈理的《死魂灵》和《外套》等作品里,在契诃夫的《胖子和瘦子》及《一个小公务员的死》等短篇小说里,都可以看见与《在旷野里》颇为相像的细节描写和修辞手法。

例如,《在旷野里》对梁斌和郝凤歧等人的“权力异感”的深刻表现,是在“十七年文学”中极为少见的深刻而完美的叙事。《在旷野里》与果戈理和契诃夫的小说之间,存在着明显的相似性。柳青和果戈理都写到“权力异感”中的傲慢和恐惧,但却有不同:梁斌高高在上的威势,属于个人虚荣心和工作作风带来的问题;在果戈理笔下,官员的恣睢和跋扈,则显示着一种制度上的残缺和普遍性的权力腐败,因而,带给普通人的恐惧感,就要严重得多。

果戈理在《与友人书简》中说:“只描绘一些表现我们民族崇高的美好品格,这不会带来任何结果。这样做只能变为一种空虚的骄傲自大和撒谎吹牛……”果戈理的这段话,被看作现实主义文学的重要原则。柳青之所以有勇气创作出《在旷野里》这样的杰作,就是因为,他相信,只有面对和描写人性和生活的残缺,才能帮助人们超越这些局限,最终让心灵和生活变得更美好。 (摘自《中国青年》2024年第24期)