曾珺编著 中国人民大学出版社2025年1月出版

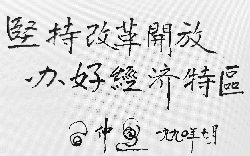

图片中的这幅题词,是1990年7月87岁高龄的习仲勋亲临珠海考察时写下的:坚持改革开放,办好经济特区。这一年,正是珠海经济特区建立10周年。从1979年到1992年,习仲勋先后九次视察珠海,关心并关注着珠海改革开放和现代化建设。不仅仅是珠海,习仲勋为我国经济特区的创办和建设倾注了大量心血。经济特区的创办,是中国对外开放的重大突破。

“说干就干,把它办起来”

为促进经济调整和推进改革开放,1978年,国务院先后组织两批人员分赴西方国家和我国港澳地区进行考察,吸取当地发展经济的先进经验,以推动我国的现代化建设。一批是4月派出的由国家计委和外贸部有关人员组成的港澳经济贸易考察组,对港澳地区实地调查研究;另一批是5月初派出的国务院副总理谷牧为团长,轻工业部、水电部、农业部、国家计委、北京市等单位30多人组成的中国政府代表团,对西方国家的经济发展进行考察。

港澳经济贸易考察组回到北京后立即向中央提交了一份《港澳经济考察报告》,提出把靠近港澳的广东宝安、珠海划为出口基地,力争经三五年的努力,建设成具有相当水平的对外生产基地、加工基地和吸引港澳同胞的游览区。6月3日,中共中央、国务院主要领导人听取了考察组的汇报,并作出指示“总的同意”,要求“说干就干,把它办起来”。

邓小平:“还是叫特区好”

1979年4月中央工作会议期间,中共广东省委第一书记习仲勋建议中央下放若干权力,允许在毗邻港澳的深圳市、珠海市和重要侨乡汕头市举办出口加工区。邓小平听后当即表示同意,并说:“还是叫特区好,陕甘宁开始就叫特区嘛!中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来。”

会后,中共中央、国务院派当时主管这方面工作的国务院副总理谷牧带领有关部门10多位负责干部组成工作组,前往广东、福建同当地的领导干部和专家共同进行调查研究。经过考察,广东、福建两省省委分别于6月6日、9日写出关于在对外经济活动中实行特殊政策和灵活措施的两个报告。报告提出:在深圳、珠海、汕头、厦门四个城市各划出一块地方试办特区。

7月15日,中共中央、国务院批转了广东省委、福建省委关于对外经济活动实行特殊政策和灵活措施的两个报告,决定先在深圳、珠海两市划出部分地区试办出口特区,待取得经验后,再考虑在汕头、厦门设置特区。

1980年5月,中共中央、国务院批转《广东、福建两省会议纪要》,正式将“出口特区”改称为“经济特区”。1980年下半年,国务院批准了这四个特区的地理位置。随后,各特区便相继进入了大规模的建设阶段。

1983年初,中共中央和国务院领导人研究了海南岛的开发问题。4月,中共中央、国务院批转了《加快海南岛开发建设问题讨论纪要》,确定了以对外开放促进海南岛开发建设的方针。

形成新格局

1984年1月24日至2月16日,邓小平先后视察了深圳、珠海、厦门和上海,对特区建设给予了充分肯定,有力地推动了对外开放的进一步扩大。1月29日,他为珠海经济特区题词:“珠海经济特区好”;2月1日,为深圳经济特区题词:“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。”邓小平说:“我们建立经济特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。从特区可以引进技术,获得知识,学到管理,管理也是知识。特区成为开放的基地,不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处,而且会扩大我国的对外影响。”“除现在的特区之外,可以考虑再开放几个港口城市,如大连、青岛。……我们还要开发海南岛。”

根据邓小平的谈话精神,1984年3月26日至4月6日,中共中央书记处和国务院召开沿海部分城市座谈会。5月4日,中央批转了《沿海部分城市座谈会纪要》,正式确定开放沿海14个港口城市,它们是:大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海。至此,我国的对外开放形成了经济特区—沿海开放城市的新格局。