暮色里的渭河水泛着青铜色光泽,我站在横桥遗址的芦苇丛中,望着对岸层层叠叠的咸阳宫台基轮廓。河风掠过衣袂时,忽然想起荆轲刺秦那日,燕国使团正是沿着这道长桥走向咸阳宫的。此刻夕阳将坠,天际泛起与两千年前无异的霞光,恍若历史凝固的琥珀。

一

咸阳博物馆的玻璃展柜里,一枚错金铜虎符泛着幽光。虎身斑驳的铜绿间,错金篆书“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”仍清晰可辨。讲解员说这枚符节曾调动过驻守阳陵的卫戍部队,我却更在意那些未曾刻入青铜的记忆——那位持符的使者,是否曾在某个霜晨策马奔过渭水?马蹄溅起的碎冰是否折射过咸阳城头的旌旗?

穿过仿制的秦代阙楼,博物馆北侧的长廊陈列着近百件青铜器皿。三足铜鼎腹部的饕餮纹在光影中狰狞游动,仿佛随时要挣脱青铜的束缚。最令人驻足的是件刻有“咸阳工师”铭文的铜量器,量壁上细密的刻度至今仍能映出人影。当我的倒影与两千年前的刻度重合时,某种奇异的时空错位感油然而生——秦始皇统一度量衡的政令,就是通过这些冰凉的铜器渗入黔首的日常生活。

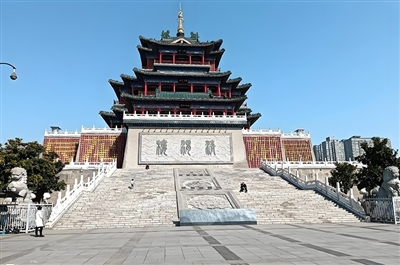

暮色渐浓时登上清渭楼(见图),但见咸阳塬上灯火次第亮起,远处秦都遗址的夯土台基在夜色中起伏如巨兽脊背,而近处渭河两岸的霓虹正勾勒出新的城市天际线。风里传来模糊的埙声,不知是楼下广场老人的即兴吹奏,还是历史深处飘来的咸阳古调。

二

五陵原的秋晨,总蒙着层薄雾。我在汉阳陵的银杏林间行走,满地金叶被晨露浸润得发亮。忽然一阵风过,叶片纷飞如金箔,露出林间若隐若现的陶俑碎片。这些厚葬坑出土的残俑没有秦俑的肃杀之气,眉眼间反而带着市井的烟火气——捧食盒的侍女、执耒耜的农夫、握算筹的商贾,他们被永远定格在汉景帝时代的某个清晨。

茂陵的石刻群,在正午阳光下泛着冷光。霍去病墓前的马踏匈奴石雕,战马肌肉虬结的前腿深深陷入岩石,被踏者扭曲的面容竟带着诡异的笑。讲解员说这是汉代工匠对失败者的精神征服,我却注意到石雕底部斑驳的苔痕——这些暗绿的生物正以千年为刻度,缓慢侵蚀着帝王将相的丰碑。

黄昏时分的乾陵神道最宜独行。六十一尊蕃臣像大多失了头颅,残躯上的胡服纹路却依然清晰。抚摸石像衣襟处的葡萄纹,指尖传来的凉意让人想起波斯商队驼铃。无字碑在夕照中化作金色屏风,女皇的秘密随着晚风在碑阴的蔓草纹间流转。当最后一缕阳光掠过述圣纪碑的螭首时,整条神道突然响起此起彼伏的燕鸣,恍若那些消失的使节正在用故国语言交谈。

三

咸阳古渡遗址的柳色青翠欲滴。我在渡口茶馆要了壶陕青,看茶汤在白瓷碗里舒展成《渭城曲》的诗意。对岸废弃的摆渡船木纹里嵌着层层叠叠的苔藓,船舷上“咸阳—长安”的字样已漫漶不清。茶博士说王维当年就是在此折柳送别元二,如今渡口虽寂,每至清明仍有文人来此洒酒吟诗。

穿过渭城桥往北,凤凰台遗址的夯土台基上野菊盛开。李商隐“咸阳宫阙郁嵯峨”的诗句被刻在残碑上,碑阴却爬满牵牛花的藤蔓。几个孩童正在台基斜坡追逐嬉戏,他们欢快的脚步惊起群群麻雀,那些振翅声与晚唐诗人凭吊的叹息在空中交织成网。

最意外的收获是在文林路古玩市场。某间不起眼的旧书店里,竟藏着民国版的《咸阳县志》。泛黄书页间夹着片干枯的梧桐叶,叶脉间隐约可见铅笔写的半联诗句:“秋风起渭水,落叶满长安。”书店主人说这是抗战时期某位教授避难时留下的。我摩挲着脆薄的叶脉,忽然听见窗外传来悠长的鸽哨——那些盘旋在咸阳上空的羽翼,是否见过李白醉卧酒肆、杜甫驴背苦吟的模样?

四

夜色中的咸阳湖畔,现代音乐喷泉正演绎着光影交响。

水幕升起时,秦腔曲牌与电子乐奇妙交融,折射出七彩虹晕的雾霭里,穿汉服的少女举着手机直播,她的襦裙下摆掠过广场地砖上的秦篆纹样。

我坐在观景台石阶上,看湖水将两岸的霓虹揉碎成粼粼的秦时明月。此刻风过渭水,吹来烧烤摊的孜然香与远处工地的水泥味,而我的掌心还留着汉阳陵陶俑的凉意。

这座浸泡在历史原浆里的城市,正将千年时光酿成新的故事。