①

④

③

②

党的老一辈无产阶级革命家不仅以身作则、严以律己,而且对子女成长要求严格,主要体现在送子女下基层上。

毛泽东:“你要和老乡们一同吃、一同住、一同劳动……”

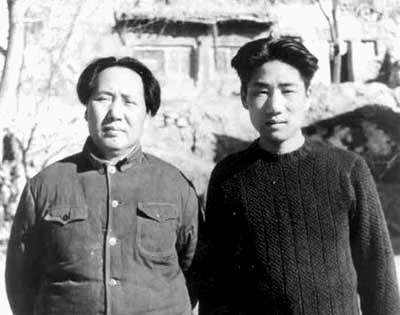

1946年春,毛岸英从苏联回到延安,回到父亲身边(见图1)。久别重逢的父子坐在一起,亲热地交谈起来。毛泽东详细询问了毛岸英在苏联学习和生活的情况,毛岸英则热情倾诉了19年离别中的种种遭遇和对父亲的思念。

毛泽东说:“你在苏联长大,进的是洋学堂。对国内的生活你还不了解,缺乏实践,应补上这一课。”说到这儿,他思忖片刻,继续语重心长地说:“理论只是知识的一半,你光有外国的书本知识还不够,还要把书本知识变成自己的才行。中国还有个学堂,就是农业大学、劳动大学,你应到农村去拜农民为师,在那里能学到外国学不到的有益的东西。”毛岸英领会了父亲的意思,爽快地答应道:“好,我也想去农村,参加劳动,向群众学习,锻炼锻炼。”

不久,毛泽东就安排毛岸英到农村劳动生活。临行前,毛泽东语重心长地叮嘱毛岸英说:“你要和老乡们一同吃、一同住、一同劳动,从开荒一直到收割后再回来,等你‘劳动大学’毕业了,再上‘延安大学’,好不好?”

其间,毛泽东利用去南泥湾视察工作的间隙,特地看望了毛岸英。当他发现儿子的手依然白胖无茧时,严肃地说:“你还不能毕业呢!”并指着农民手上的血泡老茧说:“他是你的教授,你要好好向他学习。”毛岸英不好意思地点点头。

从此,毛岸英牢记父亲的谆谆告诫,起早贪黑地同老乡们一起干各种农活儿。每次从山上劳动归来,他总要捎回一捆柴火,送到烈属军属家中。

1946年下半年,由于胡宗南部进攻延安,形势紧张,加之要学的农活儿基本学会了,毛岸英回到延安。毛泽东看到儿子晒得黑黑的皮肤,摸着儿子手上结满的一层层厚厚茧子,十分满意地说:“白胖子变成黑胖子了!你学习成绩不错嘛!不过,今后还得继续锻炼。”

刘少奇:“你应该到人家不想去的地方去……”

刘维孔是刘少奇的侄孙女,从中华人民共和国成立初期,一直到1957年高中毕业,她一直在刘少奇身边上学读书。刘少奇看着她长大,对她打心眼里疼爱。刘维孔当时一心想考取大学继续深造,可是偏偏没能考上。

刘少奇知悉这件事后十分关心,询问她今后的打算。刘维孔说想复习一年,再考一次。

对于这样的想法,刘少奇并不赞同,他经过一番沉思后开导她说:“你是革命者的后代,应该到人家不想去的地方去,到最困难的地方去。你回家参加农业生产,好不好?”

刘维孔原先毫无务农的思想准备,刘少奇看出她一时想不通,便教导她:“我们应该为人民做些有益的事。外国人说我们贫穷、落后,我们就应有志气,使祖国富强起来。我们这辈人把反动派打垮了,以后建设社会主义、共产主义的责任,就落在你们这一辈人的肩上了。现在,农村要建设社会主义,需要一批有文化的农民。你有文化,应当回家去,立志改变家乡的面貌……”

刘爱琴(见图2,和父亲)是刘少奇的长女,在谈到父亲对子女的教育和培养时说:“不少人以为我们是国家主席的子女,肯定处处受照顾享福。殊不知,父亲对我们都是从严管教,有时甚至严厉到接受不了的程度。”1958年,刘爱琴主动响应国家机关干部下放边疆的号召,赴内蒙古工作,在平凡的岗位上默默奉献。

周恩来:“我们不能搞这个特殊”

周恩来没有儿女,待侄女们视同己出,并且一直严格要求。1968年,在全国知青上山下乡中,周恩来热情鼓励侄女周秉建(见图3,与周恩来和邓颖超)去内蒙古牧区插队落户。

1970年12月,周秉建在牧区应征入伍,所在部队地处北京市郊区。

周恩来知道后,却劝侄女脱下军装,继续回去当牧民。他语重心长地对她说:“你参军虽然合乎手续,但是在内蒙古这么多人里挑上你,还不是看在我们的面子上?我们不能搞这个特殊,一点儿也不能搞。你要回到草原去,回到牧民身边,继续接受教育。你应该把参军的机会让给贫下中农和工人的子女。”略作停顿后,周恩来继续说:“回去还是要住蒙古包,就和牧民在一起,这一点要百分之百做到。”

于是,周秉建又愉快地回到了草原,和牧民同吃、同住、同劳动。她回到内蒙古后又几次放弃了上大学和去工厂的机会。她刻苦自学蒙古语,于1975年10月考入内蒙古大学蒙古语专业。毕业后,她遵从伯伯周恩来的教诲,又一次回到了大草原,脚踏实地为内蒙古发展贡献一切。

周恩来的另一个侄女周秉德参加工作不久,组织上把她从基层农村小学调到区委机关工作。周恩来知道后立即找周秉德谈话,问她:“是不是因为人家知道我的身份而照顾你进城的?”周秉德回答说:“不是。是区委搞运动需要党员,小学里的党员很少,所以把我抽调上来。”周恩来听后说:“哦,是这样,那就没有办法了,我也不能干涉你们基层组织的工作呀!但你还是要多在基层工作锻炼为好。”

后来,周秉德回忆说:“伯父对亲人的爱,首先就是他对我们要求严格,要求的严格也是一种爱,因为他觉得只有要求严格了,我们才能够健康地成长,才能够正常地成长,才能够有在社会上独立去生活、工作这样一个能力……我觉得他对我们的要求严格,就是一种爱。”

朱德:“你要愉快地回老家去……”

朱德的儿子朱琦(见1版图4,与妻子赵力平和父亲)于1937年到达延安,不久就被送到部队基层去锻炼。1943年,他在战争中右脚负伤而致残,伤好后被分配到抗日军政大学工作。当时,学校的条件十分艰苦,一边学习还要一边生产。朱德教育儿子要服从党的安排,鼓励他到群众中去锻炼和学习。

新中国成立后,在朱德的勉励下,原先在部队中层领导岗位上的朱琦,转业到铁路机务段当起了练习生,学做火车司机。

1965年,朱德致信朱琦,勉励他要经常下去“蹲点”,“向群众看齐,同吃、同住、同劳动,深入到群众中去,就真正会了解社会主义如何建设,如何完成,就会想出很多办法,同群众一起创造出许多新的办法,推向前进。”

朱德老家有个侄孙,不太安心在农村工作,曾几次写信请求把自己调到北京工作,朱德拒绝了。后来,这个侄孙作为适龄青年参了军,一次从东北回老家探亲,途经北京时去看望了朱德。朱德对他说:“你参军了,咱们是革命同志关系,尔后才是其他关系,你要模范遵守部队纪律,好好学习,严格训练,努力进步。”几年后,这个侄孙临近复员时到北京请求朱德帮他在城里找个工作,朱德说:“使不得,回原籍安置是政府的政策,我要带头执行,不能有半点儿特殊。你在部队入了党,共产党员更应该服从组织纪律。仪陇县天地广阔,需要你,你要愉快地回老家去,由地方组织安排,无论干啥都要干好。”这个侄孙听从了爷爷的教诲,愉快地回到家乡,当地政府安排他当了公社的放映员。

陈云:“别人都能去,你也应该能去。”

在生活和工作中,陈云总是强调要“公私分明”,在儿女的事情上他更是坚持如此。1968年,只有18岁的三女儿陈伟兰从解放军艺术学院毕业后,被分配到条件很差的西藏地区。

有人给陈伟兰出主意,让父亲跟领导同志打个招呼,这样就可以不去西藏了。于是,她回家向陈云表达了这个意思。

结果,陈云严肃地告诉她:“我不能给你讲这个话,别人都能去,你也应该能去。”

陈云虽如此劝导女儿,可是她刚刚毕业就要远赴西藏,作为父亲怎能不担心牵挂。女儿要走的那天,陈云独自一人站在楼道里,没有出来,只是在女儿出门前深情叮嘱:“再大的困难也不要害怕,别人能干,你也能干。”

陈云的二女儿陈伟华回忆,1978年恢复高考制度后,她考入北京师范大学历史系,1982年毕业后被分配到国家机关工作。“当时,教师的社会地位还比较低,师范学校招生困难。父亲了解这些情况后,专门为此向有关部门提出,要提高中小学教师的待遇,切实解决他们的住房等实际困难,‘使教师成为最受人尊重最令人羡慕的职业之一’。为了给社会起带头作用,他有意让我‘归队’,到学校当一名教员。恰巧我也难舍三尺讲台,留恋师生情意,还想回到教学第一线。这样,我于1985年回到了自己的母校——北师大女附中,成为一名历史教师。”陈云知道后,非常高兴,专门把她叫到身边,鼓励她好好工作,当一名好教师。 (摘自《文史精华》2022年第2期)