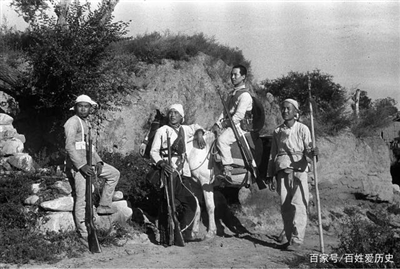

敌后武工队的队员

平原情节

童年时,曾经是游击队队长的父亲,一次又一次地带我从山西太原返回原籍冀中平原。夏天,我紧紧跟在大步如飞的父亲后面走进青纱帐,好像走过绿色的、伸向远方的历史长廊。身边的草丛里,蟋蟀和不知名的虫子在唱着忧伤的歌。冬天,我站在村庄台阶上,拉着父亲的衣襟在冷风中眺望。原野辽阔、星星稀疏、黢黑的原野充满寒意。那时,村中的旧屋还在,抗日战争的痕迹静卧在不远处的农舍中。父亲偶然回忆几句“五一”反“扫荡”的艰难岁月。忧患意识和历史意识也许是从那时形成的。

少年时,回到村里,在油灯下、牲口棚里,听老游击队员、老民兵讲了很多革命故事。在那里,认识了青纱帐、夹壁墙。

上世纪60年代中期,全家从山西搬到保定不久,一天,父亲的一个战友来串门,留下一本他刚刚写的书《敌后武工队》,我才知道他是作家冯志。看过书,主人公魏强智勇双全,给我留下了不可磨灭的印象。在阅读中,我增加了英雄情结和平原情结。

了解平原

上世纪70年代,我从平原走进军队,开始了另一段人生。在从事党史、军史资料的搜集中,知道很多活跃在冀中平原的抗日武装——游击队的英雄业绩。从父亲和冯志他们那一带人的经历中,我了解了冀中平原。

1980年春,因为征集党史资料,我熟识了冀中军区第九军分区司令员魏洪亮将军。期间,接待老作家蔺柳杞。

蔺柳杞见了一些当年的老战友,临走时他对我说“你为魏司令写回忆录吧,很精彩!”蔺柳杞当时名气很大,他是山东郯城人,1938年入陕北公学学习。曾任晋察冀军区《抗敌三日刊》编辑、纵队宣传科长,第二十兵团宣传部副部长。解放后,任《解放军文艺》副总编、北京军区政治部创作室副主任等职。著有长篇小说《长城烟尘》《战争奇观》等脍炙人口的作品。他写晋察冀根据地,竟然将艰苦的环境写得美轮美奂,这着实让我惊讶。

在他的鼓励下,我兴冲冲地去采访,最终为魏洪亮写了一篇反映抗日战争时期,九分区机关隐蔽在冀中平原任丘县边关村,在老房东宋振武家隐蔽,被日军包围后的一场战斗的故事。后来起名《老妹子》,投到《解放军文艺》后,没想到很快发表在1980年第9期上。这篇稿子发表后,影响出乎预料,有信件不断转给《解放军文艺》编辑部和省军区、军分区。因为作品发表,不但联系上了冀中平原的老房东宋振武,还联系上了已经到山西运城工作的“老妹子”,一些在部队服役的冀中籍的战士也给魏洪亮司令员写信。

1982年6月,冀中九分区司令员魏洪亮给我打电话,约我去保定军分区休干所见一个来访的日本老兵小井次郎。抗战时期,他先后在冀中几个据点和保定南关驻守。

作为老八路的魏洪亮司令员和老八路后代的我,都没有说过一句难为他的话。因为他有悔改之意。中国人其实是很宽容的,希望小井次郎的后人也能这样理解中日战争。

忆平原

1992年春,我调北京军区政治部工作,抽时间去探望老作家魏巍,他从北京军区政治部顾问位置上离休后,就住在大院后山上一个陈旧的小院子里。魏巍1952年赴朝鲜战地深入采访,1965年与巴金共赴越南战地采访,两次重走长征路。写下《谁是最可爱的人》和长篇小说《革命战争》三部曲《地球的红飘带》《火凤凰》《东方》,诗集《黎明风景》等。我一直认为,在当代军旅作家中,魏巍和刘白羽这两位老作家是我们的旗帜,我从他的作品中汲取了军事文学理念和深邃的文化内涵。

谈话中,魏巍知道我籍贯是冀中,话题一下子就多了。他谈到抗战时期到冀中十分区采访的情况。抗战时期十分区的作战区域主要在大清河以北,雄县、容城、永清、故安、霸县、大兴一带。恰好,我调北京之前,在雄县武装部当过政工科长,他说的一些地名我也熟悉,话头就多了很多。一个遥远的大平原,将我们两代人联系在一起。

2008年8月,魏巍逝世,我去八宝山送他一程。魏巍静卧在万花丛中,他的身上,覆盖着火一样鲜红的中国共产党党旗。我惊讶地发现,很多冀中平原的人,乘火车赶到这里,为他送行。

一个早上,我清明节还乡,乡亲们还在说老一辈的事情,游击队的事迹还在传诵。我站在村边湿漉漉的青草地上远望,青纱帐还没有站起来,麦子刚刚泛绿;辽阔的冀中平原漾着一片晨雾,苍茫的历史就在其中时隐时现。 (作者系中国作协会员)