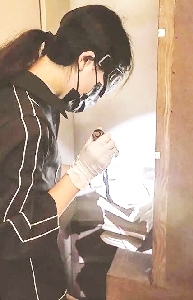

西卡和她的团队在漆畹生家整理遗物

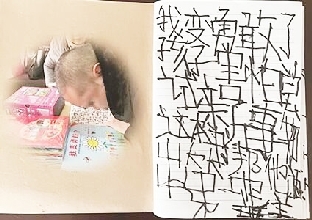

对着志愿者赠送绘本《我变勇敢了》认真抄写的小明

这是一个由遗物整理牵扯出的故事。63封家书,连接京沪两地,跨越26年。

寻找亲缘

今年1月,一场特殊的遗物整理展在上海市闵行区42coffee(莘庄店)展出。展览的名字是“来信”。

信从1981年写到了2007年,是身在北京的漆黔生,写给身在上海的三哥漆畹生的信。他们是同父同母的亲兄弟。

漆畹生1956年从北京医学院毕业后分配到上海肿瘤研究所工作。他没有子女。兄弟姐妹也早已去世。妻子去世后,作为高龄老人,他费尽周折签订了遗赠扶养协议,安排好了自己的晚年和身后事。

2021年4月,漆畹生去世。公证处工作人员按照事先约定请专业人员上门整理遗物。遗物整理师西卡曾在湖北武汉为在新冠肺炎疫情中过世的人整理遗物,她应上海公证处工作人员的邀请,此次为漆畹生整理遗物,寻找是否存在遗产继承人。

漆畹生的房子在上海内环,靠近市中心,是一个两居室。顺着屋内算不上明亮的光线,西卡她们看到了一册册、一摞摞的书。“有的在书架上蒙着一层灰,有的一捆一捆码得平整,甚至注好了标签,似乎在等着我们的到来。”

遗物清点的过程持续了两天,整理的大部分时光,西卡她们都在书房度过,“工作直觉告诉我,这些书里一定大有玄机”。

果然,在书柜里,西卡她们发现了诸多信件、日记和照片,其中一些信件和照片是夹在书页中的,需要一页页翻看、寻出。这对于公证处来说,是重要的寻找遗产继承人的线索。

西卡在遗物中发现了63封来自漆黔生的来信,其中有近40封与他的自闭症儿子小明有关,正是通过这些书信,公证处摸排到了有小明这样一个人。

是的,小明还在,他在北京一家福利院已经生活了近10年时间。上海的公证人员进而通过各种关系,联系上了小明所在的福利院。

无缘者们

漆黔生曾在信中,向哥哥倾诉了诸多养育自闭症儿童中遭遇的困境——求医、上学、欺凌、歧视、福利院,也包括他对自己去世后小明不可预测的未来的担忧。

这个担忧在2011年应验。

2011年9月的一天。北京市昌平区南口镇某居委会工作人员上门进行选民登记。其中一户居民的房门怎么也敲不开。多次敲门之后,门开了。人们发现70多岁的退休教师漆黔生死在家中。他的21岁的自闭症儿子小明待在父亲身边,完全不知道发生了什么事。

“饿得够呛。”后来接收小明的福利院院长孟凡水回忆当时的情形说,“小明来的时候什么都没有。衣服什么的都是别人捐的。”

漆家父子当时住的是一套60平方米的老式楼房,家具陈设极破旧。漆黔生被认定为病死,没有留下遗嘱。小明的母亲早已去世。由于联系不到小明的其他亲人,小明被当作孤儿送往当地福利院。漆黔生的身后事由生前所在单位、当地居委会和派出所共同办理。

10年过去了,他们父子的故事已经被人遗忘,直到上海公证处工作人员开启寻找小明的行动,小明父子的故事终于重见天日。

参与寻找小明工作的上海公证处公证员季晨(化名)则又一次谈起,他经常向人推荐的《无缘社会》这本书。

《无缘社会》是日本NHK电视台资深采访记者作品合集。采访主题是“现代人的孤独老死”。高龄、少子、失业、不婚、城市化,造就了这样一批人,他们活着,没有人和他们联系;他们死了,没有人知道。他们被称为“无缘死者”,他们所在的社会也会渐渐变成“无缘社会”。

在季晨眼中,漆黔生正是这样一个“无缘者”,而这样的“无缘者”随着超老龄化社会的到来,会越来越多。季晨说:“监护社会化,由非亲属组织担任社会监护人已经是大势所趋。”

重建亲缘

2021年年底,接到上海方面的寻找“小明”信息之后,北京融爱融乐心智障碍者家庭支持中心立即组织了“探望志愿小组”。12月9日,北京的家长志愿者们前往福利院探望小明。这是小明进入福利院10年以来第一次有“亲人”探望。

2022年1月26日,融爱融乐家长志愿探望小组对小明进行了第三次探访。据家长志愿者介绍,已经34岁的小明身体健壮,体重190斤左右。福利院的工作人员介绍,他温和老实,不说话,不和别人打交道。最喜欢的事就是看电视和在院子里遛弯。

家长志愿者送给小明一些练习书法用的纸和字模。小明好像突然恢复了记忆一样兴奋起来,拿起笔不停地写,有些字他忘记了,就一边写一边想,最后写出一个同音字。他越写越快,越写越流利,看到什么字就写什么字,很快写满了一页纸、又一页纸。

“我感到他有很大的潜能,他还可以有更丰富的生活。”家长志愿者熊宝妈这样说。

西卡为了帮助更多的人及时整理个人事务以防意外,她编写的《生前整理笔记本》和整理的漆家兄弟的《来信》作为这次展览的纪念品出售。收入捐给为小明提供长期探望服务的公益组织。

策展人阿雷为这次展览义务工作了两个月。他把所有的信件都看了两遍,为小明父子的故事深深打动。他说:“我感到缘是很重要的。黔生是个孤独的人,但也是个感情丰富的人,如果不是因为有个哥哥,如果他没有对于音乐、艺术的欣赏和喜爱,我想他早就撑不住了。所以我们一定要重视‘缘’,让自己和世界和社会多一些联系。”

在展览现场有一个环节是请观众以“回信”的方式书写留言。在布展的间隙西卡亲手写下了第一封回信:“感谢相识,愿你放心。”

“从探望入手,为社会组织作为监护人进行有益的探索和践行。目前的家长探望团队未来有可能变成家长决策委员会,负责风险管控、个案管理、日常照护清单的制定等工作。”家长探望小组相关工作人员表示。(摘自2月24日《法治周末》)