乡村的留守儿童现象需要解决

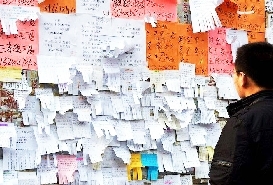

租房是大城市的一大难题

如何给在城市打拼的年轻人一间安稳的住房?大学生到基层服务,怎样匹配良好“软环境”?如何降低青年创业者踏出“第一步”的成本与门槛……正所谓“民有所呼,我有所应”,这些年轻人关心的话题,也正是全国两会关切的焦点。

基层减负:这些形式主义让人疲于应对

2015年,我通过招考,成了一名乡镇公务员,至今,连头到尾,工作6年有余。从当初的意气风发,到后来无能为力时的抑郁苦闷,再到现在的脚踏实地,一路走来只能感慨基层工作的不容易。

“基层减负”是个老生常谈的话题,一般县乡两级就属于基层,但县乡两级实际区别很大,除了乡镇层面,村一级也承担着一定的行政工作事务。从工作内容上看,基层乡镇工作可以划分为日常工作、重要的阶段性工作、紧急工作三类。基层工作琐碎冗杂,但就像毛细血管之于人体一样不可或缺,这也是基层工作的实际特点。

随着时代发展,农村的格局悄然发生着改变。比如,农村地区常常存在土地纠纷,纠纷处理不好,就会成为压在工作人员心头的一块石头。国家地广人多,社会法治进程中会有各类纷繁复杂的纠纷,我们不可能全部依靠诉讼解决问题,基层调解非常重要。但调解考验着工作人员的法律知识储备、待人接物的能力。因此,既要勤勤恳恳、兢兢业业,又要周旋于各种人际关系之中,把法律转化为老百姓听得懂、能接受的生活常识,压力怎能不大?但“减负”依然是必要和可能的。

基层离老百姓很近,向“服务型”政府的转变,意味着我们的工作不可能轻松。但我还是希望,能够借助技术手段,探索更加高效合理的管理办法,而不是让基层人员疲于应付,也希望政府能下大力气,自上而下地遏制形式主义,减少不必要的工作内容。

(凌晨文)

提升生育意愿年轻人期待更多支持

我在家排行第三,还有姐姐和哥哥。我们几个孩子从小就深有体会,自己都没吃什么苦,可父母肩上的担子着实不轻。这让我在很长时间内对生孩子、养孩子都持有一种“恐惧”态度,甚至一度有较为强烈的“丁克”想法。

去年,我有了自己的孩子,现在她已经过完了周岁生日。体验了一年“累并快乐着”的带娃时光后,当初那种“恐惧”已经被治愈不少,原来孩子的一个微笑、一声“爸爸”真的可以融化一切。不过对生孩子、养孩子的不容易,我也有了更加真切的体会。

对于生二孩,我与爱人一开始是很坚定拒绝的,毕竟一个孩子就已经让我们完全没有了自己的时间,可这样的想法最近也开始有所松动,一方面想给女儿一个伴儿,彼此能相互照应;另一方面,女儿的小伙伴不少都有兄弟姐妹,我害怕她一个人会孤单。

其实,很多生育了一孩后的年轻人,大概都会有与我们类似的纠结想法——有一定的生育意愿和倾向,可现实的压力让人不得不更加谨慎、从长计议。

以我自己为例,遇到的最大难题就是谁来带孩子。如果能有足够多、高质量的普惠性托育机构,带娃这个“拦路虎”或许就不会如此可怕。第二个期待是希望政府能给予更多经济上的实惠。第三个是在落实产假、陪产假、生育假等假期上要更有力度。最后,还有对优质教育资源的期待。

(夏熊飞文)

面对租房的糟心事维权啥时不再是奢侈品

今年是我成为“北漂”的第八个年头。在大城市生活,一定离不开租房这个话题。

2014年3月,我来北京实习1个月。暂住的地方,是亲戚帮我找好的。 (下转第8版)

(上接第1版)当年7月正式上班后,为了找一间正常点的房子,我花了半个月时间看房,进行了各种对比,但还是因为经验不足,中了招。因为彼时还不知道有正规租房中介的存在,这次租房踩的“雷”有两处,一是在某分类信息网上找的房源;二是遇到了黑中介假扮的二房东。在租约的第四季度,小区物业上门告知,我们租住的房屋已经欠了水电燃气各项费用小10万元。这笔欠款其实已经存在了很多年,联系不上实为黑中介的二房东,小区物业的最后通牒是:再不补齐欠款,就给我们断水断电。协商多次无果,我只得另找房,在租约到期前一个半月搬走。

后来不想再折腾,选择了正规中介的长租公寓,通过缴纳服务费来换省心,只能说整体相安无事。这期间,帮助一位朋友进行了一次租房维权。

当前,大城市房屋租赁是卖方市场。虽然承租人可以根据自身喜好和经济能力选择房屋,但由于城市每年涌入人口数量众多,租房成为刚需,导致承租人缺乏议价能力,在交易中处于弱势。一旦承租人的权利受侵害,出于时间、精力等各种因素,用法律武器维权成本巨大,维权之路漫漫。解决这一问题,显然需要一套行之有效的制度保障。全国两会在即,这应该成为关注的一个方向。 (陈城文)

让乡村孩子享受更好的亲子之爱

我跟小云(化名)唯一的一次接触,竟然是让她在我怀里哭了一场。

那是去年的最后一个月,我跟随北京上学路上公益促进中心去了甘肃平凉,在当地几所乡中心小学和村小学,给那儿的家长们做讲座,讲亲子之间怎样进行有效、有爱的沟通。

讲座后,小云的妈妈跟我聊了会儿,说到孩子学业落后,不懂的地方又不好意思去问老师,让人犯愁。聊完,我一转身,就看见小云僵直地站在一旁,小小的身体裹在宽大的棉服里。再一看,她两眼通红,眼泪在眼眶里拼命打转。

我一下感到心疼,赶紧走过去,问她:“我可以抱抱你吗?”

她默许了,把头埋在我胸前不出声地流眼泪。

我知道,妈妈外出打工三四年未必就是她学习下滑的唯一原因,但我也知道,对一个小小的孩子来说,这个因素的影响有多大。我感觉她像是要把她所有的委屈、惶惑、无助,还有许多说不出来的情绪都哭出来,把她小小的心灵所承受的种种压力和困苦都哭出来。这是一个真实而普遍的困境:当面临养育中的各种难题,乡村的父母们往往束手无策,找不到既有效、又对孩子成长有益的方法。

在几场讲座当中,我也意识到,当有些乡村的家长对孩子似乎表现出不管不问的消极态度时,那不一定是因为他们对孩子不上心,而很可能是他们跟孩子一样,遇到了让他们一时无措的难题。他们需要一些有效又有益的策略和方法。

而在这方面,公益组织往往能发挥更大的作用。政府要做的,或许就是支持和吸引民间机构,以“柔性”的力量,让更多父母懂得如何教育孩子,在孩子哭泣、无助的时候,有一个愿意倾听、给予理解的怀抱。

(包丽敏文)

有国家政策扶持“新农人”才敢闯敢创

我看过夏天的栗花,也见过秋天丰收的栗树。这两个朴实无华却又独具美感的场景,几乎是我儿时的全部记忆。而这也是我的家乡北京怀柔的主导产业——怀柔板栗。5年前,我告别了按部就班的生活,选择成为一名“新农人”,和家乡人一起走上了创业之路。

2017年,我的板栗事业在怀柔渤海镇正式起步。

近年来,国家出台了各类好的农村创业政策,给了我们很大的信心。从脱贫攻坚到乡村振兴,从“五大振兴”到《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,农业稳步增产、农民稳步增收、农村稳定安宁,“稳”字当头指明了当下发展的节奏,也让返乡创业者看到了更大的发展空间。如今,全国两会在即,希望国家能加大对创业议题的关注力度,为更多有决心、有方案、有资源的创业者尤其是青年创业者创造机会,降低创业者踏出“第一步”的成本与门槛。 (李思鹏文)

(摘自3月2日《中国青年报》)