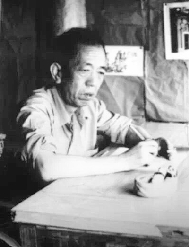

高晓声在常州家中创作

第一次见到高晓声是1987年的初冬,在高邮。

他当时和江苏作协的专业创作组来到高邮开会。当时江苏作协有两个创作组,一个由高晓声、陆文夫、忆明珠等老一辈作家组成,组长是海笑。另一个是梅汝恺领衔的青年创作组,有赵本夫、周梅森、范小青、黄蓓佳、储福金、肖元生等,后来苏童、叶兆言也加入其中。

“帮我打十斤肉”

高晓声好像是创作组的副组长,他们来到高邮,一是年底到了,总结总结,二是规划规划,做好第二年的计划。我刚刚调到文联,也参与了接待。

临走的时候,高晓声掏出十块钱,对县文联主席陈其昌说,帮我打十斤肉,带着浓重的常州口音,而且是比较偏僻的武进口音。陈其昌主席以为他要交伙食费,赶紧推脱,说,不要不要。他又说了一遍,“帮我打十斤肉”。我对吴语似懂非懂,结合他的表情神态,猜出来他是要买十斤肉。高晓声连连点头,并解释说,我爱吃肉,家里的孩子跟我抢着吃,肉票不够,我看高邮猪肉挺多,帮我买些。

当时还是计划经济年代,很多物资凭票供应。高晓声家太太是农村户口,肉票比城里人数量更少,肯定不够吃。同行的作家告诉我,老高每到一处都要带肉回家。

第二天,高晓声拎着一堆肉满意地登上汽车,回到了常州。

这是我对高晓声的第一印象,他那一堆沉甸甸的肉,说实话,有点失望。高晓声当时发表的《李顺大造屋》《陈奂生上城》等小说可谓石破天惊,让我等文学青年惊为天人。这么大的作家,拎着颤颤的肉,委实有些违和感。后来知道一句名言,说仆人眼中无伟人,大概就是此意,吃喝拉撒,这些日常生活的琐碎和平庸,其实也是大人物的一部分。只不过一般的大人物会掩藏这些俗的一面,高晓声反而显得有些可爱和直率。

“我们爱晚了,爱少了”

之后,我调到江苏省作协工作,后来又和高晓声成了邻居,我们住在肚带营同一个单元里,他住二楼,我住五楼。

刚到肚带营住的时候,每年暑假都能看到高晓声和一个30岁左右的女性同进同出,有时两个人还挽着手,有一次我注意到是女方主动去挽高晓声的手,这成了作协家属院的一道风景。有家庭主妇在背后指指戳戳,说,那个女的是高晓声的新女朋友,贵州的一个大学老师。他们发音的重点落在“新”字上。我倒没有去寻根问底,高晓声和他的女友很坦然,看到他们拎着一大堆从菜场里采购回来的新鲜鱼肉和新鲜蔬菜,我觉得他们很幸福。

高晓声的傲气在作协出了名,大家都说他有点“甩”,平常“不了人”(南京话,不理人睬的意思)。但也有例外,1993年,汪曾祺回江苏,作协让我陪同,意外地见到高晓声的另一面。那天晚上,高晓声和叶至诚专门去江苏饭店看望汪曾祺,这于高晓声而言,是非常难得的。那天晚上,我在一旁听他们三人一起聊天,大有汪曾祺小说《岁寒三友》的氛围。印象最深的是汪曾祺打趣高晓声道,你到美国去讲座,翻译听不懂你的话,我先帮你翻译成普通话,再由翻译译成英语。你一个人出国,以后要带两个翻译啊。

笑声爆棚。

之后听说高晓声的病情严重了,他患病多年,哮喘严重,每年冬天多要去南方避寒。这次发病的时候是在常州,发病时,家属子女不在,有个师范的女教师始终在陪伴他,这个女教师比高晓声小40岁,带着后悔的语气说,都怪我,都怪我。这个人应该是高晓声当时的女友,听说高晓声当时写了遗嘱,将所有的遗产(包括他收藏多年的图书)交予这个女子继承。

后来听说,此女子没有接受高晓声的遗产馈赠,将遗嘱退还给作协。

高晓声一生坎坷,复出文坛后光彩照人。高晓声年轻时有一个热恋并结婚的意中人,但不幸病故,高晓声后来再婚,仍然在阁楼上供着第一任妻子的遗像。那些爱他的女性,不乏真诚为爱而爱的,应该说弥补了他青年时的创伤。他的好友宋词在他病危时去看望他,他告诉宋词说,我们爱晚了,爱少了。 (摘自《钟山》2022年第2期)