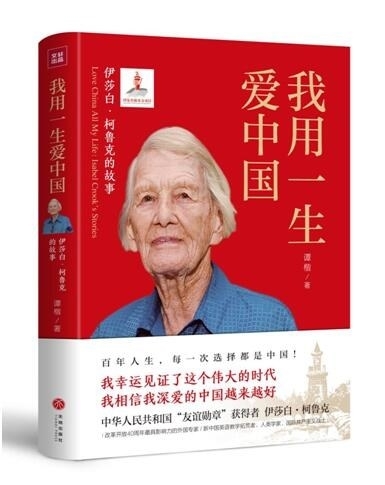

谭楷著 天地出版社2022年4月出版

接受任务

1938年的一天夜里,国际纵队的共产党员柯鲁克来到接头地点,又被召唤到一辆豪华轿车上。轿车在黑夜里兜着圈子,车上两个苏联人问柯鲁克愿不愿意到上海去执行一项任务,苏联人还补充了一句:“如果家里经济困难,每月会给你15英镑的特别津贴。”

去中国?那里正是他向往之地。同时,他也明白,这是共产国际的任务,便几乎不假思索答应了。1938年夏天,柯鲁克到了上海。一踏上中国的土地,他就感觉到这个世界极端地不合理。

柯鲁克身上只剩下10先令,在上海这个纸醉金迷之地何以为生?幸好,甲板上的一个中国通告诉了他在上海肤色与信用之间的秘密——白人不付现金打白条,月底一批白条送到面前,再结账。同时,薪水也由肤色、国籍与种族决定。

柯鲁克在上海执行任务,得有一份工作做掩护。这时,哥伦比亚大学的品牌就发挥了作用,柯鲁克很快找到了一份在圣约翰大学教授文学的工作。他了解到,在圣约翰大学,任教薪水的金字塔顶端是西欧人、北美人,其次是南欧人,然后是苏联人,再后面是欧亚混血,最底部是中国人。

开始了解上海

怀着好奇心,柯鲁克开始了解上海。在仙乐斯、百乐门这些灯红酒绿、醉生梦死之地,那些身穿旗袍的苗条而性感的女招待迷人的微笑、绵软的低语,无不散发出让人难以抵御的诱惑力。但只要轻轻揭开光鲜的外表,就是一个个来自苦难家庭、深陷贫穷泥淖的小姑娘被出卖、被鞭笞、被凌辱、被恐吓的故事。卡尔登大戏院正在上演曹禺的《日出》,柯鲁克成为一名全神贯注的忠实观众。当他看到陈白露的最后归宿时,他也仿佛把这个霓虹染得天空变色的上海看透了。

柯鲁克对劳动者的情况有着细致的观察和深切的同情。他特有的敏锐目光、工作需要及个人兴趣,使他在上海期间留下了几百张照片。其中最多的拍摄对象便是苦力:拉黄包车的苦力,当搬运工的苦力(见图)……在他为照片所写的文字说明中,“苦力”一词频繁出现。有时也会有这样简洁、克制但充满同情的描述:“干着本应由汽车完成的活儿的男人们。”

在各种苦力中,黄包车夫引起了柯鲁克格外的注意。在他看来,黄包车夫就像是舞女的男性对应者,“他们挣扎在饿死和累死的边缘,快要把肺咳出来。稍微违反了一点交通规则,就会被警察找麻烦。他们身处同行的残酷竞争中,为了抢先跑到客人面前,而自杀性地冲进汽车的洪流,横穿马路,还要在接下来的价格上接受最低的报价”。

柯鲁克还在朋友的帮助下,被“带进了”纺织厂,目睹了那些童工超负荷地工作,那一双双在滚烫的水里浸泡得变了色的小手震撼了他的心灵。

除了共产国际分派的任务,柯鲁克在教书之余,就是搞摄影。朋友们认为,柯鲁克既是一位杰出的文学教授,又是一位技艺超群的摄影家。

遗落的“棋子”

1940年夏日的一天,柯鲁克像往常一样来到接头地点,才发现这里人去楼空。他与所属的组织失联了。那时,上海已经成为“孤岛”,而他成了一枚遗落的“棋子”。

柯鲁克陷入了经济困境,于是他去找圣约翰大学的教务长,希望教务长考虑到在通货膨胀越来越严重的情况下,能给自己涨薪。

这位教务长身穿牧师服,低头从眼镜镜片上方看着柯鲁克说:“我理解,也同情你的处境。但是,能给你涨工资的唯一方法是你加入教会。”听到这个要求,柯鲁克脱口而出:“我恐怕没法这么做,我是个无神论者。”

就这样,虽然没有当场被辞退,但是涨薪的希望泡了汤,于是柯鲁克开始想法子离开上海。他一直渴望进一步了解中国——他很想奔向斯诺笔下的陕北,苦于一无路径二无路费,无法成行。但要在中国待下去,总得找个工作。后经介绍,他决计奔向大后方成都,去内迁至成都华西坝的金陵大学教书。

离开上海时,一位美国朋友预言:“你到了内地,不是和传教士的女儿结婚,就是和中国女人结婚。”柯鲁克回答说:“那么一定是中国人。”

多年后再分析,其实那位“预言家”说的完全正确——因为伊莎白既是传教士的女儿,又是中国人——一个一生一世爱着中国的,有着中国永久居留权的人。

到达成都

柯鲁克乘船南下,先到香港,再到海防,接下来乘坐窄轨火车,穿过茂密的热带雨林,驶向中国境内。途中,遇上了被炸断的桥梁,所有的人不得不下车,乘坐渡船,再爬上另一列火车。

在摇晃的列车上,柯鲁克遇到了一群朝气蓬勃的年轻人:有从美国学成归来的留学生,也有参加抗战合唱团的高中生,还有到大后方去求学求职的青年。在货物和人挤得满满当当的车厢里,他们慷慨激昂,高唱起了抗战歌曲。柯鲁克则唱起了《国际纵队之歌》,出乎意料的是,一些学生也应和着——他们也会唱这支歌。很显然,是参加国际纵队的中国战士把这首歌带回了国内。

下了火车,接着乘坐汽车,从云贵高原到四川盆地的盘山公路,将奇特的景观和少数民族村寨串联在一起。从上海到海防是“绕”,在西南山地是“绕”,绕了数千公里,终于绕到了目的地——成都。