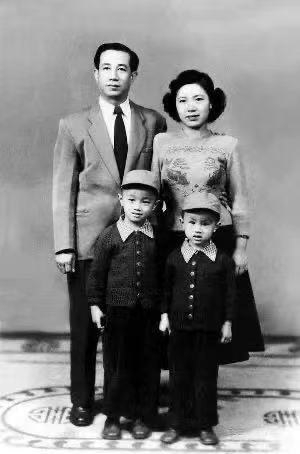

当年的全家福

由左至右:汤沐海、汤晓丹、汤沐黎

要自己闪光

汤沐海和哥哥汤沐黎,一个是享誉海外的画家,一个是知名指挥家,可都和电影没太大的关系。总有人问汤晓丹和蓝为洁,为什么不让兄弟俩干电影?“干嘛一定要搞电影?”汤晓丹总会笑着反问,“可以在自己的领域里出人头地有什么不好?我们家的观点是,借光可以,主要还是要自己闪光。”

汤沐海回忆道,父亲的书房是自己和哥哥沐黎幼年时待得最多的地方。汤沐海记得父亲有一本从旧书店买回家的画册《俄罗斯博物馆的绘画》,上面全是名人名画,汤沐黎对绘画兴趣浓厚,就一直照着书里的名画临摹。有一次父亲带着两个儿子去上海译制片厂看电影《画家苏里柯夫》。回家路上,汤沐黎对父亲说:“我们家那本《俄罗斯博物馆的绘画》里就有苏里柯夫画的人物素描。”而弟弟汤沐海的嘴里,则已经能完整地哼出电影配乐的主旋律了。

不强迫孩子

汤沐海说,父母对于自己学习音乐是很支持的。母亲蓝为洁每天只花一分钱买菜汤喝,省吃俭用攒下300元,又借了200元,托人从北京带一架当时最好的天津产的鹦鹉牌手风琴来上海。父亲汤晓丹则把自己导演《渡江侦察记》的全部稿费拿出来,为汤沐海买了架钢琴。后来,上海音乐学院招生,汤沐海报考,以优异的成绩被作曲专业录取。再后来学校挑了两名学生专攻指挥,汤沐海就是其中一位。

汤晓丹对汤沐海喜欢音乐十分支持,他一直说:“孩子的未来是他自己的,咱也不能强迫他。”1985年,汤沐海已被海外媒体称之为“指挥大师”了。他接父亲汤晓丹去欧洲游玩,在德国举办的纪念世界著名音乐家巴赫诞生300周年的音乐会上,汤沐海把座位最好的一张票给了父亲。音乐会在一个广场上兴建的舞台上演出,灯光从附近的高楼窗口直射舞台中心,变化无穷。乐队阵容强大,还有几百人组成的舞蹈团,用芭蕾的形式,来诠释巴赫的音乐。演出的曲目是《马太受难曲》,用优美的芭蕾呈现出来,富有情感,十分动人。75岁的汤晓丹说自己所受到的震动和所感到的新奇,可与当年6岁的汤沐海看乌兰诺娃的《天鹅湖》时的感受相比拟。

父子俩都是“将军”

如果说汤晓丹是银幕将军的话,汤沐海就是一个习惯南征北战的乐坛将军。汤晓丹过世时,汤沐海正在瑞士苏黎世歌剧院彩排《奥赛罗》,他本来想立刻赶回中国,但临时找不到接替的乐团指挥。汤沐海说,“好在父亲百岁之后,我将每次与他见面的机会视为默默告别,他是个很有创造力的人,晚年住在华东医院,还坚持每天学一个外语单词,看得出他对创造力无法实现的痛苦,我只能通过我的艺术业绩,不停地在向父亲致敬。”

汤沐海记得,在父亲书桌上方的书架上,堆满各种书籍、画册和乐谱,其中有一册芭蕾舞剧《天鹅湖》总谱。小时候,汤沐海总是好奇地拿在手里翻看。父亲告诉他,这个世界上最美丽的音乐,就是指挥家按照总谱,指挥各个乐器门类的乐手,演奏出来的。6岁那年,汤沐海有一次刚进家门,就看见在外拍片几个月未归的父亲。汤沐海激动地告诉爸爸自己最近又听了哪些好听的音乐和曲子。汤沐海说:“爸,要不你带我去看一次《天鹅湖》吧?我们在家简单吃点就行了。”

那时由芭蕾舞大师乌兰诺娃领衔的苏联芭蕾舞团正巧访问上海,有一场演出公开卖票,票价为每张5元。为了满足汤沐海的愿望,父亲汤晓丹求人买了4张票,全家进场。汤沐海说,那个时候,花20元全家看一场芭蕾舞剧《天鹅湖》,他能感觉到母亲蓝为洁是很心疼的。不过知道自己能去看《天鹅湖》的汤沐海,着实兴奋了好几天。这是他第一次见到那么多乐器,在指挥家挥动的双手下一同演奏,听命于指挥家的谋篇布局。6岁的汤沐海暗自下定了要成为一个指挥家的决心。

汤晓丹视电影为生命,常常好几个月在外拍戏,顾不上家里。汤沐海说,他的人生几乎和父亲如出一辙,南征北战。汤沐海曾是国内4支乐团的音乐总监,分别在上海、杭州、河南和天津。他在国外还担任了3支乐团的指挥职位,分别在贝尔格莱德、布拉格和汉堡。光是指挥这7个乐团,就让汤沐海忙得不可开交。汤沐海说,这份对艺术的追求和对事业的执着,是骨子里的,是血液里的,来自他深爱的父亲汤晓丹。 (摘自9月4日《新民晚报》)