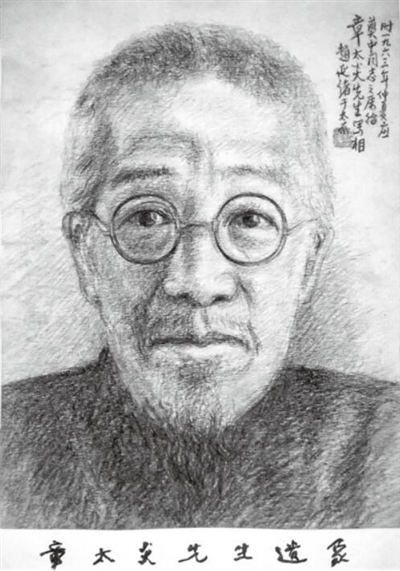

殚精竭虑考辨《尚书》

1936年,69岁的章太炎身体不佳,病情加剧,但仍然坚持讲学和著述,直到生命的最后时刻。这一年2月至5月,章太炎讲《尚书讲义》。此次讲《尚书》与往常不同,凡注疏已通者一概不讲,单就其中存在的问题加以考辨。

《尚书》是中国最早的政事史料汇编,春秋时期,孔子曾整理《尚书》,此书后被儒家奉为五经之首,成为历代王朝最重要的教科书。汉代的《尚书》有今文、古文两个传本。伏生传授的是今文《尚书》,因使用当时通行的文字隶书书写而得名;在孔子故居的墙壁内获得、之后由孔子后裔孔安国献给朝廷的《尚书》则由不同于隶书的古文字书写,称为古文《尚书》。

由于对《尚书》的研究不仅关乎学派之争,而且与国家政治关系甚大,所以历代以来不仅出现了很多论争、调和等种种情形,而且出现过失传、作伪等各种情况。这便使得《尚书》不仅有古今真伪之别,而且难读,到清代时仍有很多学者加以疏通解释,但古文之说,仍有未能贯通的。为此,章太炎于1932年7月,以朴学家严谨扎实的治学作风,撰写出《古文尚书拾遗》二卷,并成为1933年钱玄同、吴承仕等校刊木雕《章氏丛书续编》七种的第四种。

此书本已难得,但章太炎仍精益求精,在1936年给学生讲述《尚书》时,同时整理扩充旧著《古文尚书拾遗》。3月初,他在给吴承仕的一封信中称:

仆近复理董《尚书》,一岁以来,所得又百余条。故《古文尚书拾遗》二卷,将来或再扩张成四五卷,精博或不逮《述闻》,然颇谨于改字,凡本可通者,必为之通。

由此,章太炎解决了很多前人没有解决的问题。《尚书》讲毕后,距离暑期已近,章太炎觉得剩下的时间如果不讲别的实在可惜,于是再一次加授《说文》部首,将540部的部首一一讲来。《说文部首讲义》成为章太炎最后一本讲稿。

同时进行的,还有《古文尚书拾遗定本》的订正。章太炎即便病重也毫不松懈,而且每确定一则,皆以蝇头小楷写出,并嘱门生汪柏年缮写清本,自己再亲自审订。当时章太炎已得鼻癌,发作时出血不止,还伴有气喘,越往后越是气喘加剧,而此书却得以亲定完成,成为他生平最后一本著述。

最后的信写给蒋介石

章太炎最后的论政文章是1936年6月4日所写的《答蒋介石书》,这也是他最后的书信和绝笔文字。当时,张学良已在蒋介石的密令下放弃东北,中国更加危急。在这样的情况下,蒋介石却催促张学良东北军和杨虎城西北军(十七路军)进攻陕甘红军,由此遭到张、杨的抵制。蒋介石对张、杨施加压力,还给章太炎写信,希望其发挥作用。姚奠中、董国炎在《章太炎学术年谱》中记载:

据冯自由《记章太炎与余订交始末》等材料,5月,蒋介石亲笔致函章太炎,请章太炎发挥巨大影响,“以共信济艰之义,劝诱国人”。章太炎因而“致书蒋委员长痛陈抗战御侮大计,辞甚激切”。这封信写于6月4日,现署为《答某书》,收入《章太炎书札》。

写这封信前两天,章太炎的鼻癌病情突然加剧,写此信后刚十天,章太炎就因胆囊炎等数症并发,于6月14日长逝。

这封信实为章太炎政治上的绝笔文字。信中说,劝诱国人,“言之非难,欲其心悦诚服则难”。“若欲其杀敌致果,为国牺牲,此在枢府应之以实,固非可以口舌致也”。劝国民政府切实抗日,见诸行动,待人以诚。

信中还提出有关共产党的建议:“非常之时,必以非常之事应之”,这就是改变以往的“剿共”政策,而让共产党到抗日前线,“以一省付之‘共党’”,“以绥远一区处之”。

章太炎看出,共产党“对于日军,必不肯俯首驯伏明甚”,可以作为缓冲,屏护华北。这些主张,不同于南京政府把共产党作为首要敌人的态度,而与抗日民族统一战线思想有相通之处。

由上可知,章太炎于1936年6月14日逝世。再具体一些,是在当日早晨8时。姚奠中口述、笔者采写的《百岁溯往》中则记录道:

1936年夏天,章太炎得了鼻癌,刚开始时不注意,一天上完楼以后觉得头晕,他赶紧搬个椅子坐下来,歇一歇,还要讲课。

汤国梨说不能再讲,章太炎不同意,照常上课。汤国梨没办法,只能暗中吩咐学生们离开教室。章太炎见教室没有学生,当然就不讲了。

但是学生们并不知道章太炎真正的病情,所以过了不多久就又把教室坐满了。于是章太炎继续讲课。

临终的头几天,章太炎仍在讲课。他患的是鼻癌,没有办法治,就这样去世了。

临终前,章太炎嘱托大家,一定要把国学讲习会办下去。

“饭可不食,书仍要讲”,这是章太炎在人生最后时光的选择。 (摘自《纵横》2022年第10期 张建安文)