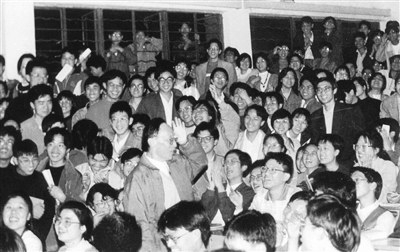

1995年,杨叔子(中)在学校人文讲座现场

11月4日,中国科学院院士、原华中理工大学校长杨叔子因病医治无效于武汉逝世,享年89岁。

作为科学家,他在国内率先提出并开展智能制造探索性研究。作为老师,他一生培养一百多名硕士、博士。他还是一位有着深厚文学修养的业余诗人,在大学校长任上掀起“人文风暴”……他是学高为师、德高为范的“大先生”。

“选择学工”

杨叔子将自己的一生概括为“一生乐作长途马”。灵感源于父亲在抗战年代写下的一句诗“一生苦作长途马,万载哀鸣大泽鸿”。

1933年,杨叔子出生于江西省湖口县,父亲杨赓笙为国民党元老之一。抗战时期,杨叔子全家人辗转,逃难到江西省抚州市黎川县。杨赓笙集资接办国立江西中学,出任校长,救济青年学生。

1952年春天,19岁的杨叔子考入武汉大学机械系,随后因全国院系调整,转入华中工学院学习。正值开展社会主义现代化建设的年代,杨叔子坚持选择学工,是因为国家需要。

1956年,学校选中杨叔子去哈尔滨工业大学进修一年后返校做老师,并将专业从机械调整为“金属切削机床设计”。

1980年,杨叔子成为武汉两个最年轻的教授之一。1984年,杨叔子团队开发出国内第一台微机信号处理系统,在运行速度上提升极大。《光明日报》曾报道,这台微机信号处理系统的作用好比老虎插上翅膀。

同年,煤炭部门找到杨叔子团队,求助钢丝绳断裂定量检测问题。杨叔子带着一支四人团队日夜加班,1987年,正式开发出钢丝绳断丝检测第一代装置,通过传感器,在计算机屏幕上得以显示清晰的数据,令人知晓测量起点处的距离、断丝数量、最危险区在何处等。

1991年,中国科学院增选杨叔子为中国科学院学部委员(院士),杨叔子由此成为原华中理工大学首位院士。

“人文风暴”

1993年,杨叔子担任华中理工大学第四任校长。担任校长期间,全国高校掀起了一场“人文风暴”,而华中理工大学成了领头羊。他也被誉为“中国高校人文素质教育先行者”。

杨叔子在口述史中回忆,当校长不久,即收到一封学生来信,信中提出一个问题:一个中国的大学生,四级英语过不了关就不能拿学位证。但汉语错别字一大堆,用词不妥,句子不通,居然可以拿到学位证。这能算一个合格的大学生?

这封信对杨叔子触动很大。在40周年校庆讲话中,杨叔子宣布:“学校最根本的任务是培养德才兼备的高层次专门人才,我们决心朝向办成一所研究型大学的目标。”在杨叔子和学校人文教育基地的推动下,人文讲座开展起来,学校邀请到社会各界名人来到校园里和学生交流,涉及文学研究、教育问题、企业文化、时政热点等。

杨叔子本人也经常开讲,学生们评价他的风格是“充满激情”、“引经据典”。杨叔子在讲座中随时引用《论语》《道德经》《庄子》等国学经典,同时也不讳于分享自己的故事。杨叔子曾经讲到自己的爱情故事,告诉学生要大胆去爱。

1995年,校方将文化素质教育纳入人才培养计划,进入课程培养体系,进入学生的学籍管理之中,规定全校学生必须选修6个学分的文化素质课程,必须通过“中国语文水平达标测试”,方能取得学位证书。

华中科技大学原党委副书记刘献君回忆说,“如果没有他(杨叔子),好像(这项工程)谁也推进不下去。他有校长和院士的双重身份,有深厚的人文底蕴,更重要的是有做事做到底的信念感。”

退而不休

1997年杨叔子校长任期届满。此后,他一直在学术、教书和推广人文教育三条线上工作、奔波,直到2014年,81岁的他因病休养。

史铁林博士毕业后留校任教,跟随杨叔子34年,他经常发现自己交上去的论文被杨叔子改得“面目全非”。史铁林认为,杨叔子是一个极度忘我的人。家中陈设寥寥,除了几件家具,一尊老子像,就是书。

2014年,杨叔子在北京参加院士大会时突发脑卒中。经过五个月的治疗,杨叔子给心脏安装上起搏器,经过休养康复后回到了自己的办公室。

中风令杨叔子的记忆力受到一定伤害,为了留存记忆,杨叔子在恢复身体后的第一年,开始撰写回忆录。杨叔子每天大约写1000字,用一年的时间基本完成初稿。

84岁的老友孔汝煌记得,杨叔子在病后的头三年,坚持常常背诵经典诗文、写绝句。2022年春节前后,受青光眼并发症影响,杨叔子双目失明,这对他打击很大。但他依然听人诵读诗,自己坚持背诗。

2022年国庆节,从医院回到家,杨叔子对妻子徐辉碧说:“回顾我这一生,在党的培育下,在同志们帮助下,做了一点工作,我是幸福的。”

(摘自11月29日《新京报》)