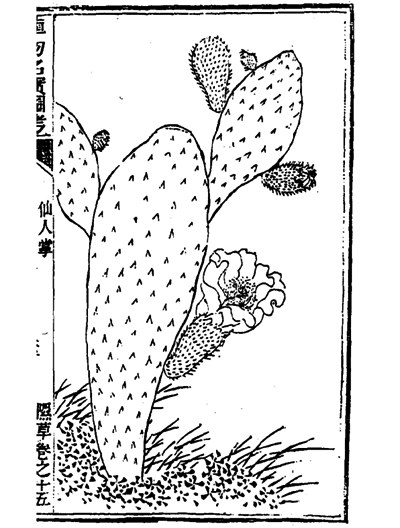

《植物名实图考》中的仙人掌绘图

《植物名实图考》是我国古代植物学名著,作者是清代植物学家、博物学家吴其濬。吴其濬(1789-1847年),字季深,号吉兰,河南固始人,清嘉庆二十二年(1817年)考中状元,授翰林院修撰。

吴其濬是清代河南省唯一的状元,但他并不看重高官厚禄,而是喜欢探索自然,尤其喜欢观察探究各种植物。道光元年(1821年),吴其濬因父亲病逝而去官回乡守孝,不料服丧期刚满,母亲又不幸去世,于是只得继续居乡,直至道光八年(1828年)服阙。初入官场就丁忧长达八年,这无疑会对仕途产生不利影响,但吴其濬并不在意,而是在家乡购买了一块依山傍水的土地,满怀热情地建起了自己的植物园,取名“东墅”。在这里,吴其濬一边搜集各类文献,考订植物名称;一边栽种蔬菜花草,观察记录它们的生长习性。《植物名实图考》一书的资料准备工作也正是从这个时候开始的。

丁忧期满后,吴其濬回京任职,后又到江西、湖北、湖南、浙江、云南、贵州、福建、山西等地任要职。无论身在何处,吴其濬都未曾放弃对植物的热爱,而“宦迹半天下”的人生经历,也为他的植物研究以及《植物名实图考》的编写提供了良好条件。每到一个新地方,吴其濬都会留心观察身边的各类植物,在处理政事之余,还要亲自带人到野外进行实地考察,采集植物标本,记录植物性状。遇到不熟悉的植物,吴其濬就向当地官员、百姓以及亲朋好友反复请教。此外,他还开辟了试验田,亲自栽种培育植物,以便详细观察植物的成长过程。经过多年的努力,吴其濬积累了大量的一手资料和文献资料,在此基础上开始编写《植物名实图考》,历经数年,终成其稿。遗憾的是,书稿尚未刊行,吴其濬就病逝于山西任上。山西巡抚陆应谷有感于吴其濬的执着探索精神,将其遗稿整理并付梓,这部植物学名著才得以问世。

《植物名实图考》的编写参考了《本草纲目》《救荒本草》等前代本草古籍,全书共38卷,分为“谷、蔬、山草、隰草、石草、水草、蔓草、芳草、毒草、群芳、果、木”12大类,共记载植物1700余种。书中所载植物分布于我国19个省,其中产自江西、云南、贵州、湖南等偏远地区的植物数量较多,部分植物因生长环境人迹罕至,为前代本草书籍中所未备。书中对每种植物的名称、产地、形态、颜色、性味、功用、培育方法等进行了叙述,尤其重视对同名异物、异名同物的植物考订。此外,书中还附有1800余幅植物图,以求文图相互参照。《植物名实图考》以古代文献资料为基础,凡前代书籍中已有记录的植物,吴其濬在写作时都会注明文献来源,并以现实中的植物样本为依据,对前人的研究成果进行补充纠正,对于那些经过研究仍旧无法解决的问题,也不轻易下结论。

《植物名实图考》取得了巨大的成就。该书的植物图绘制精良,大大超出了前代植物绘图水平。吴其濬长期坚持野外实地考察,故而植物图大多根据植物的原生状态绘制,部分绘图完整地描绘了植物的根、茎、叶、花、果,从而更加准确地反映了植物的形态。由于书中的植物图绘制精细、形态逼真,清人张绍棠在翻印《本草纲目》时,甚至将原书中近400幅绘图替换成了《植物名实图考》中的绘图。

吴其濬虽然参考了大量的前代文献资料,但对前人的研究成果并不盲从,而是始终秉持着理性严谨的态度,结合实际反复求证,尤其是在植物的名称与实物是否相符方面花费了大量精力,从而对前代本草学家的诸多错误进行了补正。《植物名实图考》对我国近代植物分类学研究产生了深远影响,书中收载的植物数量之多、分布区域之广超过了历代本草著作,直到现在仍是我国植物研究工作者的重要参考文献。 (摘自12月5日 《学习时报》 王萍文)