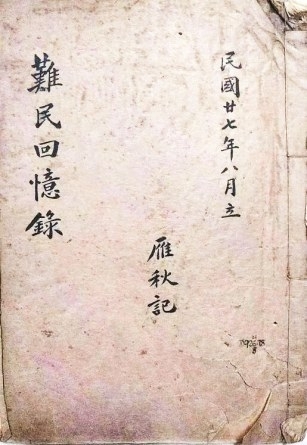

近期首度公开的珍本《难民回忆录》手稿(见图)共19137字,全文手书,含封面封底仅33页,但字字千钧。该书以日记的形式记载了1937年8月15日至1938年3月24日期间,作者吴雁秋一家人南京——六合——南京流亡的经过。其间种种遭遇、见闻和感想均有记录,最后署“雁秋记廿七年三月于五间厅住宅”。由此可见,作者安顿下来旋即进行了回忆录的写作,当属南京大屠杀史料中较早的一份一手资料。

这本《难民回忆录》是在南大文学院图书馆特藏库中发现的。手稿书写工整,虽然记录日期偶有误差,但无论是对那段惨绝人寰的历史情状的描摹,还是对时局和社会的分析,对设立难民区的前因后果,以及对乡村匪患、船票飞涨等时事世风的记录等,都以实录文字为还原历史提供了许多可贵的真实细节。

吴雁秋,男,祖籍南京,生于1893年,南京大屠杀的亲历者,家住南京老城南门西片区的太平街11号。南京沦陷前任职于国民政府最高法院,国民政府西迁时失业。南京大屠杀期间除母亲留守城内之外举家避难六合,回城后小本经营谋生,并写作《难民回忆录》。抗战胜利后任南京第四区第三十一保保长。

“保长”加重了手稿作者的分量,为“吴雁秋”赋予了民间和官方的双重见证者身份。他不再只是一个“南京大屠杀”的亲历者,也不仅仅是“南京大屠杀”历史中,作为南京沦陷时期的平民写作《难民回忆录》的个人史书写者,作为抗战胜利后第四区第三十一保保长,吴雁秋的另一个重要身份,是侵华日军罪行的官方记录者,负责该保区域内的罪行调查的他,用自己的文字记录下了侵华日军的罪行。

手稿中有增删,墨迹有深浅,可以看出并非当时或一时修改的。可见在成文以后作者又反复阅读并推敲过文字。吴雁秋曾在南京解放后,于1949年4月,为这本《难民回忆录》补上了新的一页。在回忆录的最后一页,吴雁秋写下“今幸我解放军以解放全国为目的,救民于水火,南京获得解放……”

目前,关于南京大屠杀的早期文献,除了各种公文,民间以往公开的日记或回忆录主体,大多是第三方观察家,如在日军进入南京后,仍然留在南京的外国传教士和商人等。对难民和保护难民的行为记录,除了被纳入世界记忆名录的《程瑞芳日记》外,亲历者记录中较常见的以口述史居多,因与历史事件相隔久远,其真相细节会随着岁月的流逝而模糊。吴雁秋作为南京大屠杀的亲历者,写下的《难民回忆录》手稿,其珍贵的文献价值不言而喻。 (摘自12月10日《扬子晚报》 杨甜子文)