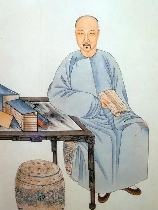

袁枚(见图)于康熙五十五年(1716)生于浙江钱塘,嘉庆二年(1797)死在用一生心血灌溉的小仓山随园。

天资聪颖、24岁就考上进士的袁枚,原本可以和其他上层士大夫一样,过着一套标准却为多数人艳羡的仕宦生涯,但因为忠于自我的感受,“不甘为大官作奴”,而选择了一种别有洞天的生活。

多彩多姿的下半生从随园开始

袁枚特立独行、多彩多姿的下半生,就从随园这个独立的空间开始。

袁枚退居随园三年后,短暂入陕为官。再度出仕,袁枚却发现自己仍然没有办法适应那种仰人鼻息、屈己折腰的官场生活。只有在这座私密的后花园中,他可以完全依照自己的意志、喜好、节奏,过着随心所欲、自由自在的生活。

袁的家乡在钱塘(今杭州市),小仓山则位于南京。为了表达对故乡的思念,他在整治庭园时,常常以西湖为师。36岁买下随园时,院落一片荒芜,经过20年的全心经营,终于有了满意的成绩。

有了一个独立自主,不受政治力干预的空间,袁枚就可以以随园为基地,在乾嘉考证和三礼五礼之学以外,另辟天地。他或是在随园内与宾客宴饮唱和,或是四处玩乐,纵情山水,并透过大量的诗歌文字,将种种寄情园林、驰骋想象的个人体验详细地记载下来,为我们研究18世纪士大夫的生活史,提供了丰富的资料。也让我们在看似严苛、压迫或窒息的乾嘉礼学和专制统治之外,看到18世纪的中国社会其实还有广阔的空间,让穆勒设想中的天才或特立独行之士,创造出自足丰富的生活形态。

情欲与男色

在所谓道德保守主义复兴的18世纪,袁枚“不近人情者,鲜不为大奸”的说法,显然有极大的挑衅或解构意味。而他又更进一步,在日常生活中实践了他的情欲观。袁氏四十岁时,已经有姬妾十余人,但他仍不满足,到处寻春,“思得佳丽”。七十岁时,仍不减看花之兴,而受到朋友的规劝。袁的回答是:“人人各有所好,两不能相强。君年七十而图官,吾年七十而看花,两人结习,有何短长?”山水、美色,成为他绝意仕途之后最大的嗜好。

三妻四妾或寻花问柳,原是传统士大夫生活中的常态,袁枚只不过把这种生活型态推到极致。和多数士大夫不同的是,在女色之外,袁枚的情欲对象还并及男性。而且这样的兴趣,从年少到迟暮,终身不断。他在乾隆三年(1738),二十三岁时中举,次年中进士。没多久,就和当时京师的名伶许云亭发展出浪漫的恋情:一介名伶,竟然会让京师的上层社会(群翰林)为之倾动。记事者在记载这段同性恋情时,采用了一种全然正面的笔调。两者都反映了男风在18世纪中国被接纳的程度。

这些和袁枚有关的男风记载,多见于蒋敦复的《随园轶事》。这本书成书在同治三年(1864),上距袁枚谢世之期(1798),已经有六十多年。蒋的数据多半来自袁枚的后人,也有小一部分辗转听来,没有确切的根据。但不管数据源如何,在蒋敦复的描述下,袁枚等人在半个多世纪前的同性恋情,都成了赏心悦目的佳话。蒋敦复写作的时代,中国已渐渐进入现代国际社会,西方的价值观也开始一步步地冲刷中国士大夫原有的信念。但在蒋氏勾勒的随园世界中,同性情欲仍然是一个可以公开论述、展示和颂扬的议题。这些记载显示,在政治领域之外,士大夫仍然享有一个广阔未经压缩的私密空间,恣情任性地拓展出各种可能的路径。

把饮食当成一门学问

精力无穷、勇于探索的袁枚,将“饮食男女,人之大欲存焉”的至理名言,演绎到极致。在难以餍足的女色、男色之外,对口腹之欲,也是全心全意地追逐。与人不同的是,在单纯的品鉴外,他还郑重其事地把饮食当成一门学问,分门别类地加以研究、记录。

《随园食单》全书前面两个单元,分别列出各种烹饪须知和禁戒。然后将食物分成海鲜、江鲜、特牲、杂牲、羽族、水族有鳞、水族无鳞、杂素菜、小菜等类别,再分列条目加以介绍。在主菜单外,另有点心、饭粥和茶酒,洋洋洒洒,无所不包。

在杂素菜部门,光豆腐的吃法就有九种,美食家的考究,可见一斑。有的豆腐名称看起来没有什么特殊之处,烹调起来却有一番周折。譬如芙蓉豆腐,要先将腐脑放井水泡三次,去除豆气,然后放到鸡汤中滚,起锅时再加紫菜、虾肉。“蒋侍郎豆腐”的讲究、繁琐,最让人侧目:

豆腐两面去皮,每块切成十六片,晾干用猪油熬青烟起才下豆腐,略洒盐花一撮。翻身后,用好甜酒一茶杯,大虾米一百二十个;如无大虾米,用小虾米三百个,先将虾米滚泡一个时辰,秋油一小杯,再滚一回。加糖一撮,再滚一回,用细葱半寸许长,一百二十段,缓缓起锅。

这种对饮食的讲究,一方面显示出像袁枚这样的上层士大夫,活在怎么样悠游裕如的世界;一方面也可以看成士大夫生活品味上的极致追求。

(摘自《恋恋红尘:明清江南的城市、欲望和生活》,广西师范大学出版社2022年10月出版)