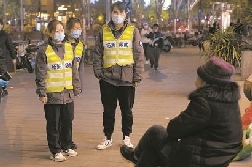

巡查小队正在劝说一位露宿街头的老奶奶进站休息

不久前的一个深夜,上海气温下降。“降到3摄氏度了,出车吧。”上海杨浦区救助站副站长殷宸垣看了一下温度计,对当天值班的两位年轻队员葛徐和李亚薇说。每逢气温接近0摄氏度,巡查小队必须在零时后上街巡查。

目前在杨浦区救助站,“80后”占20%,“90后”有23%,还有2%的“00后”新人,最小的22岁。

22岁进站,年轻人在成长

“这14年里,总有一些这样的时刻,让我感受到救助工作的意义和价值。”葛徐22岁进站时,是救助站里最年轻的社工。“到了街上,我才第一次发现,原来这座城市还有很多人因为各种各样的原因无家可归。”

位于杨树浦港桥下的一片滩涂上有个集中露宿点。巡查组翻过桥的护栏,爬到桥下面的一根粗水管上,再沿着水管走进去,就能发现很多露宿人员睡在里面。“以前都是前辈们爬下去,我是年轻人,就主动申请让我来。”葛徐灵活地翻下桥,站在水管上,他不敢往下看,因为脚下就是湍急的河流。另一位同伴拉着他的手,他一个人探到最里面去查看露宿者的情况。“后来站里给我们配了安全绳索,将安全绳一头固定在地面,另一头绑在自己身上再下去。”那一段杨树浦港桥,葛徐和同事们爬了两三年,直到露宿者们逐渐搬离了这片滩涂。

救助工作的难,不仅在于种种客观条件的艰苦,还有来自受助者的不理解和指责。“这份工作,没有爱心和责任感就做不了,每次帮助到别人,心里会有小小的成就感。因为这不仅是一份工作,也是在做善事。”这种职业认同感支撑他14年如一日地坚持下来。

独自在沪,每天都很充实

李亚薇的家在江苏扬州,大学学的是国际汉语专业。读书时和朋友在养老院做志愿者,这段经历让她决定毕业后成为一名社工,去年10月底就独自来到上海,进入救助站工作。

今年3月,李亚薇在受理组遇到了她的第一位救助对象。“她是一位年纪不大的姐姐,由派出所民警送过来,我看到她脚上的鞋子破了,脚趾头露在外面,我们立即给她换了新鞋子、新口罩。”她智力受损,难以正常交流,李亚薇给她办理了入站流程,让她在站里住了下来。

“后来有一天,她突然说肚子疼,站里医生带她检查后发现她已怀孕,我们都很吃惊。”受理组和社工组的同事们帮她联系上了亲人,但她的父母表示没有能力照顾她,当时上海正处在疫情期间,她也只能一直住在站里。“那段时间,我经常陪她去医院做产检,我们虽然很少有语言上的沟通,但我对她的关心,她似乎都能听得懂,只是讲不出来。”她在站里住到了7月,上海解除封控后,杨浦救助站联系了她的老家,送她返乡。

李亚薇在救助站附近租了房子,方便随时出任务。“刚来上海的时候,父母很担心我。现在他们还是支持我去做有意义的事情。”一个人在上海,李亚薇说并不会感觉孤单,因为喜欢这份工作,所以每天都过得很充实。

这份职业,平凡也不平凡

近年来,随着年轻人的加入,分工也发生了变化。巡查组每天从早上8时到晚上11时,分成三班穿行在街面的固定点位巡查,他们大多由40岁以上有经验的工作人员组成。而年轻人则身兼数职:白天,更熟悉电脑操作的他们在站里处理行政办公、受助者信息等工作,晚上参与街面巡查。尤其是极端天气下零时以后的“加强班”,十分考验年轻人的意志力。

“这些年,年轻人进站工作了一段时间,做不下去辞职的很多。”不仅工作强度大,还要克服心理上的压力。“被指责、被误解也要忍气吞声,有时会觉得委屈。”葛徐说,“这时我会给自己做心理调节。近年来人们对救助工作的认可度也在逐步提高。”

年轻的时候,葛徐也会因为值班的问题和家里人起争执。“逢年过节不能回家吃团圆饭,孩子出生后没时间管,最初家里人无法接受,但是现在他们都理解了我的工作。”

“父母也希望我找一份待遇更好的工作。但我觉得,既然选择了这份工作,就要坚持到底。”李亚薇说,“救助这份职业,平凡也不平凡。”

(摘自12月17日《解放日报》)