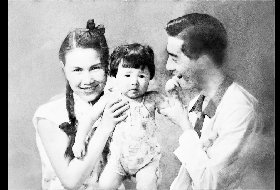

赵丹、叶露茜和赵青

赵青与偶像乌兰诺娃合影

12月24日,中国舞蹈家协会副主席、中国歌剧舞剧院著名舞蹈家赵青,因病医治无效,在北京逝世,享年87岁。

赵青,1936年出生于上海一个艺术世家。其父赵丹,是中国著名的电影表演艺术家,其母叶露茜也是优秀演员。赵青从小便获得了表演艺术环境的熏陶,四岁时就以“露丹”的艺名拍片,成为电影童星。

一次,赵青在赵丹的引领下去看俄罗斯芭蕾舞团演出的《天鹅湖》。从此,她开始迷恋、追求舞蹈,渐渐地产生了为之奉献的念头。赵丹非常支持她,在赵青的自传中曾记述道:“在我爹精心培养下,我从10岁起一心学舞蹈,逐渐入门。”

成为团里的顶梁柱

1951年,不满16岁的赵青正式考入中央戏剧学院舞蹈团。自此,她的名字与中国舞蹈特别是中国舞剧联系在一起。在当时的院长欧阳予倩“一手伸向古典,一手伸向西洋”教育思想的指导下,赵青开始了舞蹈的全面学习和训练:芭蕾舞,她师从俄罗斯老师索科尔斯基与巴兰诺娃夫妇;古典舞,她接受的是昆曲名家韩世昌、马祥麟、侯永奎、侯玉山的言传身教;她更有幸接受艺术大师们如欧阳予倩、梅兰芳、白云生等的指导,以及当时处于年富力强时期的新舞蹈艺术先驱吴晓邦、戴爱莲、贾作光、康巴尔汗等人的亲传言教;通过观看全国民间舞蹈的调演与会演,到民间采风,向老艺人冯国佩、郑九如等学习花鼓灯,向东北秧歌的老艺人学习海城秧歌……

1952年,新中国第一个国家歌舞团——中央歌舞团成立,赵青很快就成为团里的顶梁柱。从主演《花鼓灯》小场“抢手绢”和“白荷花”起,她开始探索舞蹈表演艺术的真谛,体悟表演观念与技巧的关系。

刚进中央歌舞团时,同台演出的梅兰芳不时地给赵青以指点;但更直接、更深刻的教诲,则来自赵丹。赵丹说,他的表演每每来自绘画的启示,例如绘画讲究“对比”“陪衬”“含蓄”“留有余地”“要浓必先淡,要大必先小”等,那是前人千锤百炼总结出来的法则,可用于任何一种艺术创作。这种得天独厚的艺术滋养,使赵青逐渐脱颖而出,成长为中国舞蹈界的中坚力量,也为她成为中国民族舞剧的开创者之一奠定了坚实的基础。

塑造“三圣母”

1954年,赵青被中央歌舞团保送进入刚刚成立的中国第一个国家级的舞蹈学校——北京舞蹈学校。作为五年级的插班生,她与全国各省市歌舞团选送的尖子一起,接受了严格、规范的学校教育。其中,苏联芭蕾教育专家依莲娜·奥丽格珊娜亲自为她们教授芭蕾舞课,且全部按照她制定的教学大纲严格训练。学满一年时,赵青因表演《滑冰舞》和《西班牙舞》脱颖而出,成为中国舞蹈界的小明星。1955年,赵青参加了在波兰华沙举行的“第五届世界青年与学生和平友谊联欢节”舞蹈比赛,她参演的群舞《鄂尔多斯舞》获得金质奖。

1956年夏天,赵青以优异成绩毕业,重新回到中央歌舞团担任舞蹈演员。在毕业晚会上,赵青第一次饰演了小型舞剧《白毛女》的女主人公喜儿,成为赵青献身中国民族舞剧事业的开端。

1957年,赵青申请调入正在试验搞中国舞剧的中央实验歌剧院舞剧团,成为建团骨干。从此,她全身心地投入到中国民族舞剧的探索与实践中。同年夏天,赵青参加了新中国第一部大型民族舞剧《宝莲灯》的演出并担任女主角,成功地扮演了“三圣母”的角色,由此奠定了她的“中国民族舞剧开拓者”的地位,获得了中国民族舞剧表演“第一人”的美誉。

上世纪50年代末,舞剧《宝莲灯》被拍成彩色舞剧电影艺术片。60年代,舞剧《宝莲灯》随同周恩来总理访问苏联,在莫斯科国家大剧院演出。70年代,电影《宝莲灯》随同邓小平访问美国,在美国放映……

迎来艺术的第二个春天

“文革”后期,在赵青的努力争取下,舞蹈《印染工人之歌》再度登台。“四人帮”倒台后,文艺工作者迎来了第二个春天。1977年,复排舞剧《小刀会》,赵青扮演女主角周秀英,重新登上阔别10年的天桥剧场。自此,在赵丹的“赵氏体系”表演理论指导下,赵青不停地在表演与创作中探索。

《丝路花雨》之后,赵青主导创作的大型民族舞剧《剑》,也是这种新风格的实验性代表作。《剑》荣获文化部创作优秀奖,赵青获表演一等奖。此后,除担任《宝莲灯》中的“三圣母”而享誉舞坛外,她还编导并主演了《梁祝》《刑场上的婚礼》等中型、大型舞剧,担任了《刚果河在怒吼》《八女颂》等剧的主角。

上世纪90年代末,赵青做了髋关节置换手术,不能再像以前那样跳舞了,但她依然坚持艺术创作。通过写小说、创编舞剧剧本等方式,赵青继续发挥余热。2008年,赵青开始画油画。她说:“我觉得我所有做到的和学到的,都是党、国家和人民给的。我一直怀着感恩之心,直到今天,这种想法都在支撑着我要为新时代拿出新作品。现在,我80多岁了,但是我不服老,我还有很多梦,我要用自己的作品为新时代作出新贡献。” (摘自《中国文化报》 段妃 周洋文)