《少年纤夫》 [德]海德维希·玛格丽特·魏司-索伦伯格著 葛囡囡译 张昌龙校译 时代文艺出版社2022年11月出版

魏司夫妇在长江三峡

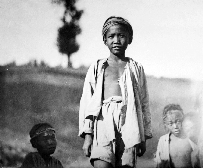

少年纤夫小李人物原型

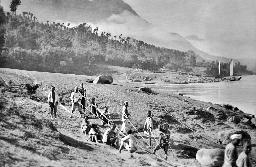

长江三峡的纤夫

1910年,向往中国文化的德国青年魏司携妻子踏上前往中国成都上任驻四川总领事的路途。在穿越瞿塘峡谷时,夫妇二人喜欢上一位年仅十多岁,有着圆圆脸膛、皮肤黝黑的夔州少年纤夫小李。多年后,回到家乡、已成为著名作家的魏司夫人以小李为原型,以夔州城为背景,写下这本畅销德国的青少年读物。

遍历西部名山大川的夫妇

弗瑞兹·魏司(1877-1955)与海德维希·魏司(1889-1975)夫妇先后于1899年和1911年来到中国,最后于1917年一起离开中国。

弗瑞兹·魏司在中国工作和生活长达18年时间,自1905年起他先后担任德国驻重庆、四川(成都)和云南(昆明)总领事。作为外交官的弗瑞兹和作为作家的海德维希都是热爱旅游和具有冒险精神的人,都喜欢摄影和写作。他们在中国西南工作和生活的时候,遍历西部名山大川——连人迹罕至的四川大凉山地区也留下了他们的足迹。

他们还曾沿着古老的南方丝绸之路穿越川滇到达云南,赴任德国驻昆明总领事,最后经过崇山峻岭中的茶马古道返回四川宜宾,再乘船穿三峡经上海回国。这所有的经历,包括“两岸猿声啼不住”的深山峡谷中雄壮的川江纤夫号子、高耸的大凉山密林中回荡不息的美妙彝族山歌,都被他们用最早的蜡盘录音机,用相机和笔一起记录保存下来。

魏司夫妇逝世多年以后,其后人从车库的仓库中发现了这批从中国带回去的珍贵资料,包括照片、玻璃底片、硝基胶片及显像图片,以及用世界上最早的录音设备——爱迪生录音机——记录下来的声音资料。那些照片很多已经发霉,玻璃底片已经破裂,蜡盘上的录音已经模糊不清。

塔玛拉·魏司(1950-2016),弗瑞兹·魏司的孙女,一位德国的独立制片人、导演兼摄影,开始收集和整理她祖父母留下的这些珍贵资料。在德国文化部和外交部的资助下,塔玛拉·魏司选择整理的部分照片于2001年首次在其祖父100年前曾担任总领事的重庆和成都首次展出。

循着祖父母曾经的足迹

在德国人类历史博物馆,展示有一双弗瑞兹·魏司从中国带回去的红色小脚绣花鞋。2002年、2005年,塔玛拉以制片人、导演及摄影的身份两次带领她的摄影团队,循着她祖父母曾经的足迹,穿三峡逆长江而上,经过重庆到达成都。对着祖父母留下的老照片和文字,沿途采访和拍摄,最后编辑为纪录片《红鞋子》,也译为《中国鞋子》,片头就是那双红色小脚绣花鞋。

除了追忆祖父母的过往,这部纪录片的重要性还在于,在塔玛拉这次拍摄后不久,由于三峡水库大坝蓄水,三峡中那些她祖父母曾经拍摄的人文地理景点很多已沉入水下,当年的那些景观也许永远不可再现。塔玛拉通过这次抢救性拍摄,在片中对照她祖父拍摄的画面,反映出百年前后长江三峡及成渝沿途地区的人文历史、地理和社会的变化。

整理后的部分照片和文字,于2009年以《巴蜀老照片》画册的形式由四川大学出版社出版,当时我在出版社任外编室主任,是此书的编辑。《巴蜀老照片》有一张长江三峡少年纤夫的照片。照片上的少年,那难掩风霜的衣着和颇具特色的头巾、那饱经沧桑仍略带稚嫩的端庄面庞、那双炯炯有神却深藏忧伤的眼睛,隐隐令人心疼,使观看者久久不愿离去。

弗瑞兹在长江三峡边拍摄的少年纤夫名叫李洪顺,出生于长江三峡第一峡瞿塘峡口的夔府(今重庆市奉节县),是父母双亡的孤儿。这个小小年纪的孩子,跑过马帮、当过纤夫、做过小伙计,也有过浪漫的奇遇,一直在社会底层苦苦挣扎。后来一个偶然的机会,他成为一家饭店的伙计、继承人,生活从此发生了翻天覆地的变化。海德维希·魏司以这个男孩为原型,写成了《少年纤夫》这本德语非虚构小说。1932年小说在欧洲出版后很受欢迎。

前后十余年的努力

四川省成都市青羊区西珠市街,幸存着一栋古老的中西结合式建筑,一楼一底,青砖灰瓦,这里曾经是100多年前德国驻四川成都总领事馆所在地。2004年,重庆奉节(夔府)籍的小伙子傅寒与人合伙租了此楼,在这里开了一家专门接待背包客的国际青年旅舍。2005年,塔玛拉第二次带领她的摄影团队,沿着她祖父母当年的足迹一路寻访和拍摄来到了这里,塔玛拉从此与小傅结下了深厚友谊。

当得知塔玛拉祖母所写的小说《少年纤夫》后,小傅希望把这本书引进中国。塔玛拉赠送过四个不同版本的德文版《少年纤夫》给小傅。

2014年,小傅通过朋友找到了一家广西的出版社签订了出版合同,出版社请葛囡囡博士翻译了最后一版的原著,小傅再请奉节当地的文化人张昌龙先生做了细致校订。昌龙先生小时候给当纤夫的父亲当过帮手,爷爷与李洪顺是同时代的人,他根据编辑意见,将文字修改得更准确、精炼、流畅。万事俱备,只待出版,不料这家广西的出版社因为人事变动决定不出版此书。小傅继续寻求新的出版社和出版资助经费,经过前后十余年努力,《少年纤夫》中文版终于能与中国读者见面了。