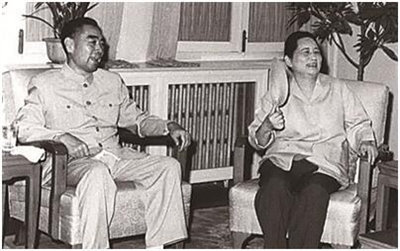

1961年,周恩来、宋庆龄在北京会见外宾

周恩来与宋庆龄交往很多,并成为彼此患难与共、具有深情厚谊的朋友。书信和电报是周恩来与宋庆龄风雨同舟、肝胆相照的重要见证。

合作抗战之信

1936年初,宋庆龄在住所接待了一位特殊的客人——中共地下党的秘密工作者董健吾。宋庆龄拿出一封用火漆印封的信件交给董健吾,要他马上动身到陕北瓦窑堡,当面把信交给毛泽东、周恩来。董健吾顺利完成了任务,并带回了毛泽东、周恩来的复信以及送给宋庆龄的纪念品——红军在江西时铸造的带有镰刀斧头的三枚银币和苏区的一套纸币。读罢回信,宋庆龄激动地将一张张纸币在桌子上摆好、摊平,仔细观看很久,那三枚银币在她看来是无比珍贵之物。

同年春,宋庆龄应美国记者斯诺去陕北访问的请求,给周恩来写了信,并通过地下党组织找到董健吾。董健吾受宋庆龄之托,经西安乘张学良飞机到延安转赴瓦窑堡,递交致毛泽东、周恩来的密信,为国共两党第二次合作充当秘密信使;后又护送美国记者埃德加·斯诺去延安实地采访。在宋庆龄的亲自协助下,斯诺抵达陕北完成了历史性的采访,写出了著名的《红星照耀中国》(又译《西行漫记》),首次将中国工农红军的长征传播到世界。

淞沪抗战爆发,中共中央和周恩来很关心宋庆龄的安全,特意发电报请她尽快撤离上海赴香港。宋庆龄到香港后积极筹备建立保卫中国同盟,广泛团结国际朋友及海外华侨,筹集各种物资,为支援抗日战争作出了贡献。据不完全统计,从1938年至抗战胜利,在宋庆龄及保盟的大力支持下,中共抗日根据地创办的国际和平医院,形成了由八个中心医院、42个分院,包括一万多床位、几十个巡回医疗队组成的巨大医疗机构,为拥有1.4亿人口的军民提供了医疗服务。

1946年,从重庆回到延安的周恩来在写给宋庆龄的信中,就曾对其抗战以来为敌后根据地的援助给予了高度赞扬。他说:“感谢您为解放区人民所做的工作……不仅解放区,全中国人民都会感到骄傲,因为有您这样一个永远为人民服务的领导者。”

携手解放之信

1946年11月16日,鉴于国民党一手包办的“国大”于前一天开幕,作为中共代表团团长、中共中央全权代表,周恩来举行中外记者招待会,发表了《对国民党召开“国大”的严正声明》及讲话,指出国民党一手包办的“国大”“最后破坏了政协以来的一切决议及停战协定与整军方案,隔断了政协以来和平商谈的道路”。为此,他宣布,中共代表团将不得不在两三天之内撤回延安。11月19日,周恩来率中共代表团人员返回延安。中共代表团撤回延安后,中共中央和周恩来始终惦记着宋庆龄的安全,12月17日,周恩来又通过英籍华人陈伊范带信给宋庆龄,信中说:

亲爱的夫人:

我们回到延安已将一月,延安的朋友们都惦念着您,感谢您为解放区人民所做的工作……中国人民只要坚持和平民主独立的方针,度过这一历史上的困难时期,光明胜利的前途一定会到来。我们很敬佩您的努力,尤其愿分担您在这一历史困难时期所遭遇的困难。我们相信您的努力绝不会徒然的。不仅解放区,全中国人民都会感到骄傲,因为有您这样一个永远为人民服务的领导者。

信的结尾,周恩来写道:“请接受我及颖超的敬意及关切。”以后的中国政局,正如周恩来所预料,经过两年多时间,就见了分晓。

《光明胜利的前途一定会到来——致宋庆龄》全文约740字,是周恩来1946年12月17日给宋庆龄的信。周恩来在信中就从力量消长预测了胜负前途,他说:

如果内战继续下去,蒋介石的武力再经过半年到一年的消耗,解放区人民的武力将确有可能与蒋介石的武力渐渐地处于平衡的地位。到那时,我们会看到在蒋介石统治区,爱国的民主运动的更加发展,经济的财政的危机更加严重,人民的武装抵抗运动也会更加在许多地区扩大,再加上上述的国际有利局势——新的民主高潮就不可避免的要到来。

两人一起研判了当时国内外的形势,明确指出了整个世界的趋势是朝着有利于和平民主、有利于人民而不利于美国和蒋介石的方向发展。因此,只要中国人民继续努力奋斗,光明胜利的前途就一定会到来。

致力建国之信

抗战胜利后,宋庆龄一直在上海生活。1949年1月19日,毛泽东、周恩来联名给宋庆龄发去电报,诚请她参加新政治协商会议筹备会。然而当时宋庆龄处境危急,国民党当局正在阴谋筹划劫持她离开上海,中共地下党组织也正在帮助她秘密地转移着住地。因为身体原因,加之国民党的严密监视,宋庆龄接到电报后,经过长时间考虑,确认一动不如一静,先后给中共中央回了两个函件,表示歉意,称“将在上海迎接解放,和诸公见面”。

1949年5月,上海解放,宋庆龄第一次以公开身份与上海各界人民一起欢庆。6月19日,中共中央决定,由邓颖超携带毛泽东的亲笔信到上海,邀请宋庆龄赴北京参加中国人民政治协商会议。邓颖超临行前,周恩来又亲自修函一封。如今在宋庆龄故居生平文物展的一个展柜里,陈列着上述两封非常重要的信件。一封是毛泽东写给宋庆龄的。另一封是周恩来写给宋庆龄的:

庆龄先生:

沪滨告别,瞬近三年。每当蒋贼肆虐之际,辄以先生安全为念。今幸解放迅速,先生从此永脱险境,诚人民之大喜,私心亦为之大慰。现全国胜利在即,新中国建设有待于先生指教者正多。敢藉颖超专诚迎迓之便,谨(略)陈渴望先生北上之情。敬希早日命驾,实为至幸。

耑上。敬颂

大安

周恩来

一九四九年六月廿一日

收到这两封信后,宋庆龄一直将其珍藏在上海住宅的保险柜中。1981年她逝世后,负责整理其遗物的上海市机关事务管理局副局长李家炽打开保险柜,取出了这些重要信件,随后即按规定上缴中央档案馆。

根据馆藏原稿仔细研究,周恩来做事历来谨慎,对别人也格外尊重。他手书的信件大多整齐干净。而在给宋庆龄的这封信里,却改了一个字。信中“略陈渴望先生北上之情”的“略”字被改成了“谨”字。一字之差,意味深长,更奇怪的是,修改后的信件却没有重抄。据宋庆龄故居管理处研究人员发现,这个改上的“谨”字并非周恩来的字迹,而是毛泽东的亲笔墨迹。当年周恩来写完这封信,送给毛泽东看。毛泽东看过之后,认为“略陈”不够恭敬,便动笔将其改成了“谨陈”。周恩来认可这种修改,同时为了表示对毛泽东的尊重,也就这样将信原样送出。

1949年6月25日,邓颖超、廖梦醒带着两封信抵达上海。9月1日,在邓颖超的陪同下,宋庆龄到达了古城北京,毛泽东、朱德、周恩来等中共中央领导人在站台上迎候……

同心发展之信

新中国成立后,中共中央尤其是周恩来更加注意在重大问题上征询和听取宋庆龄的意见,重要会议请宋庆龄参加,国内、国际的重大问题经常向她通报,对宋庆龄分管的工作更是给予了很大的支持。

1950年2月23日,宋庆龄致函周恩来总理关于全国救济工作会议建议书。3月25日,周恩来复函,“关于全国救济会议两次建议书均奉悉。所示各项,亟待面商,甚盼先生能于四月一二日驾临北京,借出席政府委员会之便,就近指导全国救济会议之筹备”,并委托罗叔章奉命赴上海前往迎接。同年5月24日,周恩来拍去一封致上海宋庆龄副主席转中国福利基金会的贺电,称:6月1日为中国福利基金会成立12周年纪念,特电致贺,并祝中国福利基金会在为新中国的人民救济福利事业而努力中获得更大成绩。宋庆龄为周恩来的细心和周到所感动,她立即回了信。

这年8月,中国福利基金会更名为中国福利会。也正是在这个时候,恰逢周恩来和邓颖超“银婚”纪念日。周恩来和邓颖超从来不着意向谁提起这个日子,也不主张去纪念它。可远在上海的宋庆龄却挂记在心。8月初的一个星期天,宋庆龄特意发了一份贺电致北京政务院周恩来、邓颖超同志:“你们结缡二十五年中共同推进伟大革命事业,遥祝伉俪幸福与年俱增,欣逢佳期,特电奉贺。”宋庆龄的这份电文,包含了她对周恩来、邓颖超诚挚的友情。

新中国诞生之初,周恩来从当时国内外形势的需要出发,为了突破西方的舆论封锁,新中国迫切需要加强对外宣传。尽管当时国家已创办有《人民中国》等对外宣传刊物,但是周恩来还是建议由宋庆龄出面再创办一本刊物,由人民团体——中国福利会出版。宋庆龄在国内外享有崇高的威望及影响力,而且有多年丰富的国际宣传经验,她是最适合承担此重任的领导人。1950年4月下旬,宋庆龄到北京开会,周恩来与她商量中国福利会今后的工作时,就谈到加强国际宣传的内容。这一年5月至6月,宋庆龄曾四次写信给周恩来,提及“我们将扩展国际宣传工作”“用英文创办一个像样的月刊”。当年6月17日她致函周恩来,其中再次提到国际宣传工作。从这些频繁的信件来往中,可以看出,1950年12月周恩来建议由宋庆龄出面创办一本对外刊物,不是突然的动议,而是经过一段时间的交换意见和酝酿之后的共识。其中稍有发展的是,最初宋庆龄考虑从救济福利角度开展国际宣传,而现在周恩来是从对外介绍新中国的更高的角度出发,将此重任托付于宋庆龄。 (摘自2月2日《团结报》)