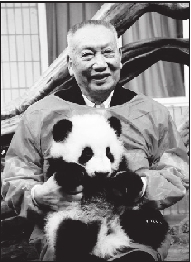

2月16日,西华师范大学教授、被誉为“熊猫教父”“守护国宝的国宝”的胡锦矗(见图)因病在四川南充去世,享年94岁。作为中国第一代大熊猫研究保护工作者,这位老人见证了中国大熊猫保护研究史的每一个重要瞬间。

全国第一次大熊猫野外调查研究

1957年,来自四川开江的胡锦矗从北京师范大学生物系脊椎动物研究班毕业,随后回到南充师专(现西华师范大学)任教。这一年,南充师专的生物系刚刚成立,胡锦矗的研究方向还是飞鸟与鱼。

1972年,美国总统尼克松携夫人访华,在北京动物园专程参观了大熊猫。之后,美方试探性地提出想要大熊猫这一想法,在周恩来总理的特批下,“玲玲”和“兴兴”两只雌性大熊猫被送往美国。“熊猫外交”的时代拉开序幕。

1974年,45岁的胡锦矗受命进入四川卧龙,组建一支四川省珍稀动物资源调查队(又称“野调队”),组织和领导全国第一次大熊猫野外调查研究,调查的主要目的之一,是搞清楚中国到底有多少只大熊猫。

30人的野调队很快成立起来。作为队长,胡锦矗考察了四川所有的大熊猫栖息地。南充师范学院生物系75级的冯永康曾在上世纪70年代中期,跟随胡锦矗参加野生珍贵动物资源调查。“1976年6月26日-8月12日,在胡锦矗等老师的带领下,我们一行40余人奔赴四川省凉山州的越西县境内。”40多天中,6支调查小分队,打着简易的棉质绑腿,穿着单薄的解放鞋,翻越高山、蹚过急流,测样方、住帐篷,在群山环抱的沟壑中行进了3000多公里。

“那时候已经开始使用‘胡氏方法’了。”冯永康说。这种胡锦矗创立的、被沿用至今的野生大熊猫研究调查方法,通过计数、观察与比较不同大熊猫粪便中的竹节长短、粗细等,来了解大熊猫的大体年龄、、活动范围及发情期等动物学指标。到今天,它仍被认为是简便可行的生态学调查方法。

历时4年、行程9万公里的野生珍稀动物资源调查,在胡锦矗带领的科研团队的共同努力下,最终形成了长达20多万字的《四川省珍贵动物资源调查报告》,摸清楚了我国当时野生大熊猫的基本数目——2459只。这次调查荣获了1978年的全国科学大会奖,不惑之年的胡锦矗也开始慢慢意识到,“可能我这一辈子,都要和大熊猫打交道了。”

“五一棚”成为大熊猫研究者的圣地

今天,位于四川卧龙自然保护区东南核心地带的“五一棚”,已经成为全球大熊猫研究者的朝圣之地,但在1978年建立时,只是几个简陋的窝棚。

“因为棚区距离最近的水源地,要走51级台阶,所以取名‘五一棚’。”这个故事胡锦矗已经讲述过多次,但每一次回忆时,他都脸带笑意,“‘五一棚’立定后,我们开辟7条观察点,其中有5条深入大熊猫活动区域,2条是往山下走。每天都要走一个路线。”

1980年,以大熊猫为会标的世界野生动物基金会(后更名为世界自然基金会.WWF)进入卧龙,与中国政府展开合作,增设帐篷、扩建站点、派驻专家。这是WWF在中国的大熊猫保护肇始,也是国际非政府组织在中国开展的第一个保护工作。

女儿胡晓回忆,上世纪80年代的“五一棚”生动而热烈。在艰苦卓绝的工作环境下,严谨的工作、活泼的生活,所有氛围被奇妙地搭建起来,形成一个独一无二的“五一棚”。

“五一棚”的工作告一段落后,胡锦矗回到西华师范大学,继续研究和教学工作。1985年,通过与世界自然基金会持续5年的合作研究工作,胡锦矗及其领衔的研究团队完成了世界上第一部全面探索大熊猫生态环境和习性的著作——《卧龙的大熊猫》。

大熊猫的一切融入了他的血脉

以1984年为起点,胡锦矗的下半生,几乎都投进教书育人里。在西华师范大学任教的几十年中,他带出近20届研究生,其中包括以魏辅文院士、张泽钧教授为代表的第二、第三代大熊猫研究者。

温和了一辈子的胡锦矗,只在一件事上,执拗到不惜起“冲突”。上世纪80年代中期,川陕甘三省大熊猫栖息地大面积出现箭竹开花,大熊猫挨饿乃至饿毙野外现象屡屡发生。有人提出“大熊猫东迁”——当时的湖北神农架,不仅盛产大熊猫的主食竹,还是全国唯一没有出现“竹子开花”的地区。

在这样的背景下,1987年,胡锦矗在学术刊物《野生动物》上发表文章《大熊猫东迁宜慎重》。他认为,川陕甘地区的箭竹开花均已接近尾声,大熊猫的食物正在加速恢复,三省已经集聚了最优秀的科研团队、设备和配套保护政策,没必要再去折腾。“竹子开花是自然现象,大熊猫活了上万年,这一万年里,竹子不知道开了多少次花,它们不一样活了下来?”文章发表后不久,箭竹开花基本结束,野生大熊猫的种群开始全面恢复。

2007年退休后,胡锦矗被延聘,他的317办公室一直保留使用至今。退休后,胡锦矗写出了《熊猫传奇》和《山野拾零》。每天要求自己走够10000步。他喜欢刷朋友圈,酷爱检查学生们的走路步数,不满10000步会一个一个去“敲打”。

胡晓发现,随着眼睛越来越模糊,父亲的脑子也越来越模糊。有人带大熊猫的牙和头骨请他鉴定,因为白内障,他已几乎不能视物,却可以凭借摸索分析出来。“有一次电视上放个纪录片,有一座山一闪而过,他一下就认出来,那是他曾经走访调查过的山脉。去年唐家河自然保护区给他送来一本书,里面有一张大熊猫的图,以他的视力,应该看上去就只有黑白两色,可他能够立刻认出是哪一只熊猫。”

关于大熊猫的一切就像融入他的血脉,即使在肉体逐渐衰败中,也没有任何力量可以阻断他对这个领域的本能反应。

(摘自2月20日《新京报》)