①

②

③

④

南出西安,一脚油就到秦岭北麓的沿山路。向东行使,窗外灌木葱茏,暗红色的自行车专用道穿插其中,蜿蜒曲幽,一些高大的本地树木如杨树国槐,叶落枝枯,被外来的石楠女贞一类长青树一段段间隔起来,绿林成势,枯枝穿空。远处麦苗油绿,阡陌纵横,只有人家屋顶上的残雪,显示出冬日关中地区的些许苍凉。

车行四十分钟,绕过一个山脚,突然看见前方台塬上一个老村庄里,高耸出一座欧式钟楼。台塬是白鹿原的东端,村庄就是白鹿原影视城的拍摄区,下坡,上坡,再上坡,影视城的大门,赫然出现在眼前。

大门是一座城门,卡在两大土塬之间的山沟口,比一般的城门更为雄壮,更为宽大高上。门有三层,青石板屋顶、青砖墙面,钢丝网罩,似乎是古物,久远的古朴感扑面而来。

走近看,城门门楣上篆书“武关”两字,笔画轻细,扁小长方,很不起眼,却标示着城门更是一座关门。武关是古时候从楚地通往秦地的关口,真正的武关在秦岭深山里,距此地二百余公里,进入武关,就突破进入关中的咽喉。眼前的武关,显系“后人制造”。城门直脊单檐,方门方窗,暗黑粗犷。中国建筑史上,房子的屋脊变成曲翘状是唐代以后的事,此城门符合秦汉建筑的章法。两千多年前,刘邦项羽打赌“先入咸阳者王”,刘邦取武关道而捷足先登。

进入“武关”,又开始上坡。十几米宽的青砖大台阶横在眼前,连续四五级台阶又间断出一个小平台。踏上平台,右前方有一座老人的铜雕塑像(见图1)。塑像是坐姿,老人脸上的表情安详沉毅,皱纹刀刻一般清晰,一看就是陈忠实先生。老人目光深邃,左手夹着雪茄高高扬起,右手扶椅,手背已被游客抚摸得锃亮,可见大家对“文曲星”的热爱。坐像身后,是左右两排锈钢制成的围合书架,与铜像浑然一体。

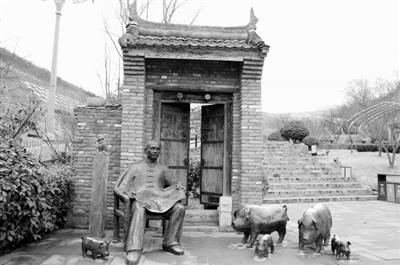

再上几级台阶,又是一个小平台。一个关中地区常见的门楼前,立着一座铜雕坐像(见图2),一个布褂光头的老人似乎在晒太阳,又似乎跟乡间老农正在谝闲传。坐像前面还有大小五头黑猪正在拱食,猪脊背被磨得光亮,应是孩子们骑上去照相所致。近前看说明,所塑者,柳青,写《创业史》写《铜墙铁壁》的大作家!

离柳青像不远的左前方山坡高处,有一座汉白玉基座的半身塑像,下有说明:杜鹏程,作家,作品有《保卫延安》《在和平的日子里》。记得中学时,在课本里读过他的《夜走灵官峡》,印象极为深刻。

再拾级前行,登上一个篮球场般大小的青石广场,一座纯汉白玉半身塑像横在面前(见图3)。塑像着中山装,戴眼镜,路遥是也。

广场向东拓展,在东侧二十多米的山坡脚下,是作家京夫的半身石像,比路遥塑像尺寸小了一号。广场的北面,一个小池塘里,一群鸭子在悠闲戏水,左右两条路绕池塘而过,左边的大路可行汽车。迎坡而上,十几米远处是西部文学拓荒者李若冰先生的汉白玉塑像(见图4)。李若冰先生的夫人和孩子此前并不知道白鹿原上有先生的塑像,塑像落成后闻讯专门赶来瞻仰祭拜,以为神形兼具,气度如真。

一路之隔的山坡上,是胡采的石像。胡采,陕西省原作家协会主席,批评家。再往上走五十米,迎面就碰到吴宓先生站立的铜像。吴宓系陕西泾阳县人,他以国学大师身份名世,也是中国比较文学的拓荒者,诗人,他在新文化运动中的作用,以及在关学传承方面的功绩,不可磨灭。

沿池塘右侧的木栈道而上,池塘前方竖立着几本“巨石”书册,书脊上黑白色块拼成的是贾平凹的抽象头像。再往上的树林里,有一幅巨大的铁艺红色剪纸,所呈现者,高建群先生。这两位作家因尚健在,采用抽象雕塑手法表现他们,似乎更为妥当些。

短短两百米的山沟里,竟然展示了十多位陕西当代作家塑像。他们在读者中影响力深远,哪一个在文坛上都是响当当的存在。

再往上走,两条路合为一条山道。山道随山沟向东转向,当道又是一面石刻的文学墙。墙上,阳刻阴刻混杂交错,内容是《春秋》《史记》《汉书》以及前述陕西作家的作品名字。这些作品,或写于秦地,或描写秦风秦景秦人秦事。文学墙的右下角,是一个人形的墙洞,侧书一行字“未来作家”,这是给未来作家留下的无尽空间,引来游客络绎打卡。

“五十年内不修史”。给当代作家塑像还真得有一点勇气,即使投资者不差钱,这样的事此前在国内其他地方不曾有过,可见项目策划者确实花了许多心思。当然,他们更明白,文学是陕西这片古老而神奇的沃土上,一个最重要的产出。

白鹿原本是作家陈忠实舅舅家所在的一个古塬,东西长二十公里,南北宽五六公里,比西安市区海拔高出约八十到一百米,称之为塬自很贴切。在农村,娘舅享有崇高的地位。这是一个仁义和荒诞纠缠的地界,陈忠实先生倾毕生心力,以舅舅家的家族生存图景为原型,写就文学巨著《白鹿原》。作品问世后,被改编成电影、电视剧、话剧等各种形式的文艺作品。每一次改编虽然都赢得观众的欢呼,可至今仍没有一种改编能超越原著,能够更全面更有力地展现秦人尚义图存的精神并达到 “一千人一千个白鹿原”的深度。这想必是伟大文学作品的特点。《复活》《悲惨世界》也被多次改编过电影、音乐剧、话剧,每种艺术形式都很火爆,但也都不曾表达出原著的全部内涵。想必改编超越不了原著,是衡量文学作品经典水平的标杆吧,《白鹿原》显然在这个标杆之上。

白鹿原影视城原址,只是一个小小的关中村落。拍摄电影《白鹿原》时,购置许多老房子、老戏楼、老祠堂,此后被扩建成为集影视拍摄、精彩演艺、文化创意、美食民俗、休闲游乐为一体的综合性文旅示范基地。每一个影视城要前后接拍几十部、上百部作品,必须容纳上千万游客,满足男女老幼、工农兵学商各界人士的挑剔眼光和多元诉求。仅有一个白鹿村和滋水县城的古貌,难以支撑巨额成本对应的市场需求,必然要加大其文化含量,加密其文化浓度;必然要统筹大小多个子项目,做到展演方式多样,却又主题一致。白鹿原影视城定位为“一揽大关中,天地白鹿原”,似有超越小说《白鹿原》所表达原住民爱恨情仇、仁义坚守之文本内涵的气魄。 要超越地域文化的囿限,最直接、最简单而又最能拔高艺术高度的办法,当然是集聚全省域的优秀文学作品和扛鼎文坛的作家们。

为什么陕西这片土地上,会诞生出如此众多的文学星宿?说来倒也是一件很有意味的事情。想来,秦地自古生存过周秦汉唐几个中华民族的盛世朝代,文脉根深源远。其次,这里的生活环境相对平静,人们安贫乐道。明清以降,偶有兵燹殃祸,却都算不上大灾大难,日本人更未打进潼关。于是人们耕读为本,鄙视生意,以致当地经济不甚发达。这倒让一代代文人能够冷静面对世间的生老病死、爱恨情仇而进行理智长考。长考后的思想需要传播,传播天然选择了小说等文学方式。文学家当然需要天赋,这片大地上似乎恰就多产“白鹿”一类的精灵古怪。岁月流逝,薪火延绵,崇贤尚文的黄土地诞生并滋养出一批伟大作家,就不足为怪了。

白鹿原影视城给陕西当代作家群塑像,把他们雕刻成铜石,有着一个将自然的黄土台塬变成一片文学高原的梦想。作为一种大胆的尝试,它至少让文学圣徒们有了一个新的朝圣地,让文学爱好者的心灵有了一片实在的寄托。当然,这一定也是当代秦人对当代文学的一种崇高致敬!

离开影视城,回望正午台塬,顿觉天地远阔。一座文学高峰耸立在白鹿原上,仙云飘荡,醇风古远,白日青史,天籁绝响。