秦腔别称梆子戏,是我国古老的剧种之一,也是陕西乃至西北各省区最具代表性的传统文化。秦腔戏在传承和发展过程中,在秦故地关中西府一带演变出一种形式叫“斗台戏”,即“对台戏”,亦称“对棚”、“卡戏”。从清代至民国,关中西府秦腔演唱斗台戏之风盛行,往往是两三个或三四个戏班在同一个地方同唱一个剧目,几家斗得不可开交,如火如荼。最具典型性和代表性的当属岐山周公庙的斗台戏。

说起周公庙的斗台戏,还得从周公庙的戏台说起。

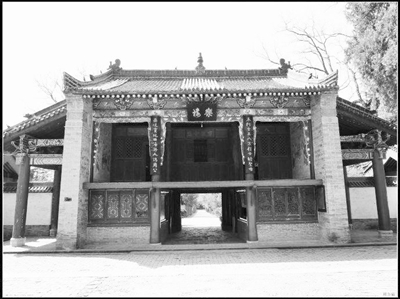

周公庙正殿戏台,建于金元时期,位于周公庙主体建筑中央,是一座有天门、通道、廊房、戏楼的复合式建筑,为西府地区现存最古老的戏曲舞台,亦称乐楼(见图)。其前宽10.6米,深8.8米,高约10米。顶部为马鞍式,呈两面大坡形,檐角宽大略翘,斗拱端直。

周公庙西戏台建于清代,其位于乐楼西南五十米处,舞台坐南向北,为砖、土、木结构。以土台砖砌为基,顶部为马架式,两面大坡。台内雕梁画栋,顶檐龙头上仰,象鼻下垂,台内中堂为木雕屏风。东戏台则建于民国二十三年(1934年),位于周公庙乐楼东南约一百五十米处,亦坐南向北,与乐楼、西戏台成三角形排列,以土台砖砌为基,上为砖木结构戏楼,顶部盘龙脊兽,檐口雕梁画栋,十分壮观。

周公庙三座戏台,呈现“品”字布局,相互独立,又交相辉映,在全国实属罕见。戏台多了参演的社团也就多了,于是衍生出热闹非凡的斗台戏。县剧团原编导、剧务股长、86岁的秦腔老艺人郭怀智回忆说,从清中期以来,周公庙每年古历三月初十至十五为会期。古庙会只有一门一道,赶庙会,东、西戏台是必经之路,人们必然驻足,先看先围,招致争台之风。每逢庙会,欲参演社团派出专人拿上“占贴”于古历二月,甚至元宵节后就进庙号台,牢牢贴上“某某戏社将在此地演出”字样的大红占贴,专人看守,直到开台演出。

为获得演出“优胜”,各参演社团都于春节期间到处招聘预约“四行(即生、丑、净、旦)演员”,充实自己社团力量,整理演出剧目。这些活动都是秘密进行,若有泄密,必受社规处罚。为做好赛演,由庙会会长与出钱出粮的财东组成评判组,制订有赛演胜负标准:台下观众多者,戏长者、戏朝代远者为胜,相反为劣。并实行奖励,胜者戏酬高,为胜场演员披红放炮,全社台人员吃荤菜加白馍;负者无报酬,演员吃的是开水煮白菜,小麦面粉与高粱面粉做的“二夹粮”馍。

那时,参加周公庙斗台戏的社团设施都很简单,照明用的是汽灯;没有扩音设备,演员就凭着唱功吼戏;没有多层衬幕,只有两个耳帘;乐队只有板胡、二弦、笛子;戏台前台没有地毯,只有一张芦席,演出环境十分艰苦。但演员们争胜好强,从不叫苦叫累,一个心眼就是为自己的社团赛演取胜出力献策。

新中国成立后,刚获得解放的西府大地欢天喜地,到处是扭秧歌、唱民歌、耍社火的欢欣鼓舞景象。特别是农村业余剧团,如雨后春笋一般蓬勃兴起,竞相争妍。岐山县城关区有个第三乡业余剧团,人们习惯称“六河戏”,成立于1953年,在当地颇有影响。

1954年春季,周公庙古会邀请六河和罗局、朱家坳、尹家坞等业余剧团演出,朱家坳和尹家坞占用庙内西戏楼,六河和罗局占用东戏楼,同时演出,斗台争胜。各家演员都使尽了浑身解数,绝妙技艺,献演拿手剧目,吸引观众。有的剧团负责人为了赢戏,恨不得在舞台上耍活龙,招惹民众来看他们的戏。演出开始,东、西戏台下都是人山人海。秦腔凭的是一声吼,演到热闹处,东戏台下的观众呼啦一下拥到西戏台去。不一会儿,西戏台的观众又呼啦一下拥到东戏台去。在东戏台演出的六河团排演的剧目多,别的剧团唱的戏,他们就不唱,在古会唱三天四晚,不唱重复戏,先后演出《伍员逃国》《串龙珠》《玄武楼》《伐楚国》等大本戏。这些剧目,不仅具有深刻的思想内容,而且场面宏大,情节曲折,都是深受广大观众喜爱的传统戏剧。折子戏中,陈文全的《打镇台》、张振华的《逃国》、王柱生的《赶坡》、庞宝廉的《杀狗》演唱得最为拿手,观众一见他们登台演出同声喝彩,拍手叫好,把西台下的观众都拉了过来。就这样,六河戏在连续几天的竞演中总是占上风,赢了戏,受到高戏价奖励。

1956年,周公庙古会“三台”戏楼齐演,西戏台是虢镇西堡子业余剧团,东戏台是六河业余剧团,乐楼是岐山县人民剧团,形成三家对垒。斗台中,各家都拿出自己的看家戏,试比高低。乐楼的县剧团由被誉为“二班长”的王彦奎、张德明老艺人领衔,演出《闯宫抱斗》《火烧轩辕坟》《文王回西岐》《黄河阵》《绝龙岭》《冰冻岐山》《牧野之战》《火烧摘星楼》等剧目。西戏台的虢镇西堡子业余剧团演出《串龙珠》《铡国舅》等多个剧目。东戏台的六河业余剧团演出《破宁国》《铡美案》《九龙口》《出棠邑》等剧目。经过几天的紧张角逐,最后的斗台结果是岐山县剧团夺冠。接着是第二轮斗台,东戏台的六河业余剧团与具有地方优势的西戏台虢镇西堡子业余剧团对阵,六河戏取胜,西堡子戏偃旗收兵。这次斗台取胜,六河业余剧团一些演技较高的演员都被附近县级专业剧团招录。

周公庙的斗台戏之风吹出卷阿,风靡关中西府。1954年到1957年,杨柳村业余剧团每年都到周公庙与专业剧团或业余剧团唱斗台戏,唱不赢就到外面请“高手”帮忙,非赢戏不可。因此,杨柳村业余剧团也是名震一方,在岐山、宝鸡一带很有影响。北星业余剧团由于人员比较多,班底比较硬气,剧目丰盛,所以演出之地比较广泛,经常出县到宝鸡、凤县、眉县等地活动演出,常和西府地区的大班小戏斗台。罗局业余剧团除在本县境内的独山庙、周公庙等地活动演出外,还经常到虢镇、凤翔一带演出,曾多次和凤翔乡间的业余剧团斗过台,赢得了不少锦旗。地处五丈原下的高店业余剧团,每逢诸葛亮庙古会都要助兴演出。有一年他们演出《唐王游地狱》,另邀请专业剧团演出《破宁国》,结果专业剧团台下的观众被高店业余剧团全拉走了,真热闹。

更有甚者,焦六业余剧团一建立,就恪守一条原则:旨在宣传、教育、娱乐、业余、自愿、义务,不计报酬。有时为了宣传剧目,自动背上服装道具义务上门演出,灯油都是自己带去。所以在岐山县青化一带盛传焦六剧团是“贴赔油家戏”。有一年,在范家营农历七月七庙会上,焦六剧团和岐山县剧团唱斗台戏,县剧团卖票演出收入多,业余剧团公演没收入,观众却多。于是,有人笑说,焦六团斗大包天;有人说,他们就是爱看这不花钱的“自家戏”。

随着现代娱乐形式的多样化对传统文化形成的冲击,加之周公庙也一度被陕西省档案馆占用,庙内的斗台戏文化也随之消失。20世纪80年代初期,周公庙恢复了古庙会,但原始的斗台戏却很难恢复。

遗存了百年的周公庙斗台戏虽然消失了,但其浓缩了周公庙沧桑的文化发展史,深藏着无数西府人的青春记忆。它作为民间娱乐活动的一种形式,带给我们的永远是挥之不去的历史印记。