带狮球商标的翁隆盛·发奉

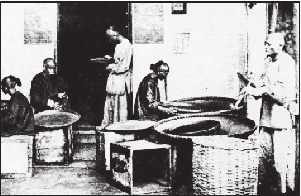

晚清制茶图

林语堂先生就曾说:“春天要做三件事,赏花,踏青,喝西湖龙井。”在晚清民国时期,杭州有一家专营龙井的茶庄,名翁隆盛茶庄。新中国成立后,翁隆盛字号取消,门店关停,这才逐渐被人们淡忘。

鲁迅曾特地到翁隆盛购茶

翁隆盛茶庄历史悠久,开设于清雍正七年(公元1730年)。翁隆盛的创办人翁耀庭,原籍海宁,颇具经商头脑。他在茶庄选址上颇费了一番心思,最终将翁隆盛开在了杭州的梅东高桥。那里与当时的科举考场贡院相近,各地的学子络绎不绝。考生来杭应试,都少不了购买杭州特产中的龙井茶叶回去赠送亲友。太平天国之后,翁氏为发展业务,又将店址迁至当时的商业闹市清河坊,生意更加兴旺。清河坊扩建马路时,翁隆盛就乘势建造了五层洋房,门楣上装饰“狮球”注册商标,气派非常,焕然一新。那狮球商标上的绣球里还写着“耀记”两个字,为的就是纪念创办人翁耀庭。民国时期,鲁迅就曾特地到清河坊翁隆盛茶庄购买龙井茶。1928年7月中旬,鲁迅在日记中记录:“晚又至翁隆盛买茶叶、白菊等约十元。”他还得出一个结论:杭州的图书比上海的贵,茶叶则比上海的好。

除了选址精准,翁家创业时也正赶上西湖龙井发展的黄金阶段。其实自明代开始,西湖龙井就受到了知识阶层的重视,咏诵龙井的茶诗也不断出现。例如明代弘治朝礼部尚书吴宽的《谢朱懋恭同年寄龙井茶》、明代徐渭《谢钟君惠石埭茶》、陈继儒《试茶》、袁宏道《龙井》、于若瀛《龙井茶》、屠隆《龙井茶歌》等,都是歌咏龙井的著名茶诗。

乾隆来做代言人

不过,龙井茶真正能够发展起来,还是托了乾隆皇帝的福。乾隆一生六下江南,都到了杭州。而其中有四次,驾临西湖茶区。清代乾隆十六年(公元1751年),皇帝第一次游览西湖茶区,并写下了《观采茶作歌》。其中“火前嫩,火后老,惟有骑火品最好”一句,道出了龙井茶采摘制作以清明为限的传统。而“慢炒细焙有次第,辛苦功夫殊不少”一句,则又点明了龙井茶精工细作的特征。

此后,清代乾隆二十二年(公元1757年)二次到西湖茶区,又作《观采茶作歌》。乾隆二十七年(公元1762年),第三次到西湖茶区,作《坐龙井上烹茶偶成》。乾隆三十年(公元1765年),第四次到西湖茶区,作《再游龙井作》。回到京城后,乾隆皇帝对龙井茶竟还念念不忘。前后又作《雨前茶》《烹龙井茶》《项圣谟松阴焙茶图即用其韵》等茶诗,可见其对龙井之钟爱。

雍正、乾隆时期,翁隆盛依托杭州西湖,做起了当时最热门的茶叶品种——西湖龙井。他家之所以成功,绝不只是店址选的好,更是在龙井茶质量上精益求精。翁隆盛茶庄极其重视茶叶的质量,并在广告宣传中明确强调:“每逢进货必采头帮之叶,逾立夏后之二、三、四帮则摒而不取。因初春所摘之叶,其色嫩绿,其气芬芳,其味隽永。”翁隆盛采购龙井茶,从清明前新茶采摘开始,到立夏就全部停止了。

不仅对采茶季节严格掌握,翁隆盛选择产区也非常认真。如龙井只选购狮峰、龙井、翁家山等高山区,连梅家坞的龙井也不要。对于平地茶和无甚名声的茶叶,翁隆盛一律不收。

准备两万只茶坛保管茶叶

春季向茶农收茶,尤其是收好茶,必须是现金结算,绝没有拖欠一说。长期以来,翁隆盛对西湖龙井简直形成了垄断。

翁隆盛存龙井,靠的是坛子。翁隆盛的龙井茶叶在收购入库以后,必须再经过一次开汤审评。符合要求的茶叶,当晚下锅文火复炒,达到香气透发。冷却后上包,每包一斤,装入灰坛。坛子也有讲究,要在盛茶之前都用旺火炭笼烘烤,待茶坛完全干燥后使用,每坛装茶十三包。再放二斤装石灰袋一只,第一、二次用嫩的石灰,以后三、四次用老的石灰。装坛以后及时换灰,并在石灰将化之前取出,再用新灰装入。

据老一辈人回忆,翁隆盛店里准备了茶坛二万余只,足见其对保管茶叶不惜工本。由于加工精细、保管得法,龙井、旗枪各类名茶的色、香、味能长期保存。全年前后期产品质量一致,形成龙井茶色翠、香郁、味甘、形美四绝。

(摘自3月20日《北京晚报》杨多杰文)