1957年毛泽东在莫斯科接见中国留学生

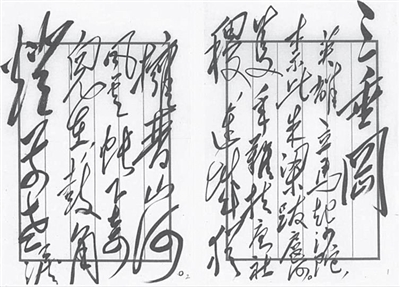

毛泽东手书严遂成《三垂冈》(局部)

1964年12月29日,毛泽东写信给田家英说:“近读《五代史》后唐庄宗传三垂冈战役,记起了年轻时曾读过一首咏史诗,忘记了是何代何人所作。请你一查,告我为盼!”毛泽东还根据记忆,笔录了诗文:

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈下路,至今人唱百年歌。

这首诗正是清代诗人严遂成所作《三垂冈》,咏的是五代时期李克用、李存勖父子两代人艰难创业,最终以弱胜强、称霸中原的历史。这首诗究竟有何魅力,能让毛泽东频频提及?

“英雄立马起沙陀”

对如何读史,毛泽东曾说:

吾人览史时,恒赞叹战国之时,刘项相争之时,汉武与匈奴竞争之时,三国竞争之时,事态百变,人才辈出,令人喜读。

中国史应当特别留心兴亡之际,此时容易看出问题。太平时代反不容易看出。

五代是古代中国社会大动荡、大变化的一段时期。在品读史籍中关于这段历史的记述时,毛泽东对诸多风云人物都有所评点,尤其对李克用、李存勖父子多有称赞之语。

李克用,沙陀族人,骁勇善战,唐朝末年因战功被拜为河东节度使,受封晋王。在朱温灭唐建立梁朝(史称“后梁”)后,李克用仍奉李唐为正朔,后来,李存勖继承父亲李克用的遗志,屡挫契丹南侵,后称帝,国号唐(史称“后唐”),并最终消灭后梁,基本统一中国北方。

《三垂冈》一诗概述的就是这段历史。毛泽东对李氏父子的生平典故十分熟悉,除《三垂冈》外,在阅读《旧五代史》《新五代史》《通鉴纪事本末》等史籍相关记载时,都写下了不少评语,足见他对《三垂冈》一诗的偏爱绝非偶然。

比如,《旧五代史》记载,后梁大军一度四面合围李克用的根据地晋阳(今太原)。在外无救援、将士离散情况下,李克用坚守城池,拒绝北逃,并派大将连续出击袭扰,逐步稳定战局。梁军则由于天降大雨,疫病横行,加之缺乏粮草,不得不撤退。李克用趁机派兵追击,大败梁军,收复失地。毛泽东对此评价说:“沙陀最危急之秋,亦即转守为攻之会,世态每每如此,不可不察也。”

在阅读《旧五代史》对后唐与后梁胡柳陂之战的记述时,毛泽东评价道:“胡柳陂正面突破不成,乃从东向南打大迂回,乘虚而入,卒以成功。”肯定了李存勖运用迂回战术避实击虚打败梁军。又如,《通鉴纪事本末》记载了李存勖在粮草不足、多数将领力主退兵的情况下,听取部将康延孝、郭崇韬的建议,抓住梁军兵力分散、疏于防备的短暂战机,果断决策,以奇兵袭取后梁首都开封,从而一战灭梁的过程。毛泽东对此评价道:“康延孝之谋,李存勖之断,郭崇韬之助,此三人者,可谓识时务之俊杰。”

“连城犹拥晋山河”

毛泽东“对史书上记载以少胜多、以弱胜强的战例,尤为感兴趣,批注最多,评论也最多”。如成皋之战、昆阳之战、官渡之战、赤壁之战、淝水之战等。之所以如此,与中共建立后长期对抗强敌有关。

1962年12月22日,毛泽东作出批示,要求将10月14日编印的《宣教动态》刊载的中共中央政治研究室1960年8月整理的《列宁在第二国际反对机会主义的斗争》材料,印发华东局会议各同志。他批示说:“此件很重要”。毛泽东还在材料的最后一页默写了《三垂冈》一诗的全文,指出这是“咏后唐李克用和其儿子后唐庄宗李存勖的诗”。他之所以令党的高级干部阅读《三垂冈》,主要在于诗中蕴含的以弱胜强的历史经验,对当时我国应对国际风云变幻具有启示借鉴价值。

唐朝末年,梁王朱温成为最强大的割据势力。而晋王李克用在梁军频繁进攻下,河东地区土地日削。李存勖谏言说,物极必反,恶极必亡,朱温图谋篡位,罪恶已经到达了极点,您应当韬光养晦,待到朱温衰弱时再奋起反击。李克用由此重新振作起来,力保河东地区不失,为后来李存勖争夺天下提供了稳定的后方。

20世纪60年代初,我国面临着巨大的外部压力。与超级大国相比,我国当时在综合国力上处于弱势的一方,只有强基固本,才能在历史激流中进退自如。 结合《三垂冈》的诗意,可以作此理解,超级大国如同“朱梁”,新中国则是“当世英雄”,尽管力量尚不足以消灭霸权主义,但只要坚持集中精力办好自己的事,不断加强自身力量,必将最终赢得战略胜利。

“风云帐下奇儿在”

毛泽东晚年在与身边工作人员谈话时,引用了《三垂冈》中的句子“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多”,并说这两句诗写出了他见到青年人时的心情。毛泽东吟咏此诗,表达的是对青年人朝气蓬勃的赞许。他有此感慨,与《三垂冈》一诗提及的历史密不可分。其中“风云帐下奇儿在”中的“奇儿”,指的正是李存勖。

李存勖堪称少年英雄,11岁时就跟随父亲李克用征战,24岁时,李存勖继承李克用的晋王之位,但面对的是主少国疑的严峻形势。内部,叔父李克宁意图夺位;外部,河东重镇潞州已被梁军围攻数月。李存勖继位后,迅速平息内部叛乱,并召回援救潞州的大军,以此麻痹梁军。之后李存勖出其不意地率兵出击,埋伏于潞州城西的三垂冈,借助大雾的掩护发起猛攻,全歼梁军,解了潞州之围。

对这段历史记载,毛泽东作了仔细阅读,在《旧五代史》中的《唐书·庄宗本纪》原文的“班师”“援军无俟再举”等旁都画了着重线,在“遂停斥候”四字旁画了一条曲线,在其他文字旁还画了两个圆圈、一个圆圈及点等多种符号。他写下“先退后进”的评语,高度肯定李存勖先佯作退却、后发起迅猛进攻的战法。

三垂冈战役不仅是李存勖逐鹿中原的奠基之战,还与一段带有传奇色彩的故事紧密相关。李存勖在领兵到达三垂冈时,感慨地说,这是先王曾摆设酒宴的地方啊!说的是李克用曾在一次征战得胜后,在三垂冈设宴庆功。席间乐手奏唱《百年歌》,众将纷纷落泪。李克用却并不伤感,而是指着五岁的李存勖说,我老了,但这是我的“奇儿”,二十年后一定能代替我在此征战!李存勖果然不负所望,年少继位后,取得三垂冈战役的胜利,走出了创立霸业的坚实步伐。

毛泽东在阅读《通鉴纪事本末》中关于李存勖下决心出奇兵灭梁的记载时,更是写下了“生子当如李亚子(李存勖)”的赞语,高度评价李存勖百折不挠、接力奋斗,实际上也为青年人树立了接过历史接力棒、永久奋斗的标杆。

自青年时代读过《三垂冈》后,毛泽东始终念念不忘,在不同时间、不同场合对其中的诗句信手拈来,真正做到了以诗寄情、以史鉴今。 (摘自《炎黄春秋》2023年第3期)