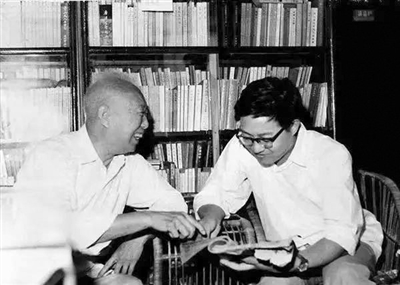

程千帆与莫砺锋师徒情深

6月2日,习近平总书记在北京出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。会上,南京大学人文社会科学资深教授莫砺锋以《普及古典名著 弘扬传统文化》为题发言。

莫砺锋是新中国成立后的第一位文学博士,今年已经74岁,在5月23日上完最后一课后,正式宣布告别讲坛。“未来,我还会举办各种以唐宋文学为主题的讲座,更加积极地投身到古典诗词普及的工作中去。”莫砺锋说。

程门立雪21载

1966年,17岁的莫砺锋从苏州中学毕业。然而,那一年,大学之门忽然对他们那一代人关闭了。上山下乡的时代浪潮下,莫砺锋在太仓与泗县做了10年的插队知青。

“1977年,我考上了安徽大学的英语系。第二年我想到了考研究生。我翻开了南京大学招生简章,看到古代文学,觉得考的科目我能对付,于是当场决定改志愿,一考就考上了,从此进入程门,成为程先生的研究生。”

进入“程门”之后,莫砺锋与老师程千帆在人生经历上的更多巧合,让他们相信果真“前生有缘”。原来,二人均是因为偶然因素走上了古典文学的研究之路。1928年,程千帆考入教会学校金陵大学,被化学系录取。然而,程先生看到中文系的学费很便宜,就和负责招生的人商量改读了中文系。

“此为我和程先生的第一层缘分,第二层缘分,就有点苦涩了。”莫砺锋在农村插队,当过10年的农民。1957年,程千帆在武汉被划为“右派”,至1975年平反,他在农村做过18年农民。

“我后来以古典诗歌研究作为终身职业,还有一个内在原因。就是当我在农村当知青过那种苦闷、又看不到前途的生活时,是古典诗歌给了我营养,使我坚信人生是会变化的。

以古典诗歌研究为终身职业

莫老师说他读过存世的所有唐诗,面对爱好古典诗词的大众,面对犹如大山般气象万千的唐诗,他想做那个站在山口向游客指点进山路径和解说沿途风景的导游。

为了让更多人走进唐诗宋词,莫砺锋一直不遗余力,培养了很多古典文学粉丝。谈及唐朝最推荐的两位诗人李白和杜甫,莫砺锋说,李白能够始终保持着积极的人生态度,永远以昂扬的态度向前,这是当代大学生们应该学习的精神。对于诗人杜甫,莫砺锋表示,杜甫以儒家的仁政思想为核心,他有为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲精神。

苏轼是莫砺锋最喜欢的诗人之一,在他的作品中,莫砺锋找到了于逆境中抱紧风雨仍不屈服的铮铮铁骨。“苏东坡的一生是风雨人生,他一生流放三次。黄州、惠州、儋州都是他流放的地方,正好跟我插队的地方有重合,苏轼在这三个地方写的作品深深打动了我。”

更好传承优秀传统文化

“习近平总书记高屋建瓴地指出,中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。”莫砺锋表示,这5个突出特性特别精准,尤其是创新性这一点,“这个说得非常好,当时我脑海里就想到了《诗经》里的‘周虽旧邦,其命维新’这句话,守正并不是守旧,而是不停地追求‘新’。”

当代人文学者该如何更好地传承中华优秀传统文化呢?莫砺锋谈到,中华传统文化大致上可分成三个部分:器物文化、制度文化和观念文化。大家真正能够传承的主要是传统文化中的观念文化,比如伦理准则、价值判断、人生理念等。观念文化的主要载体便是用汉字书写的大量古代典籍。从事古代文化研究的学者,应该致力于让经典“活”起来,让古籍走近大众。

“我们的第一个任务就是要从浩如烟海的古籍中,挑选出最具有价值、迫切需要阅读的古籍,介绍给广大读者;第二个任务就是将这些文本进行有效注释,用通俗易懂的语言解释,便于大家理解。在这两方面发力,我们的古籍就能摆脱学术象牙塔的束缚,走入千家万户。”莫砺锋说。 (综合自5月25日澎湃新闻、6月5日《南京日报》 何洁等文)