曹景行著 上海文艺出版社2023年4月出版

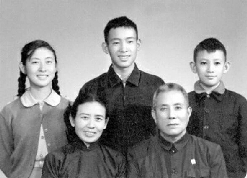

曹聚仁和全家摄于1959年1月

在本书中,曹景行回顾了自己七十多年来的跌宕人生。这些文章或回眸历史风云,或追溯旧人旧事,文笔平实而不失老辣,文意颇有历史纵深感。它们既是个人回忆录,更显现了社会和时代的轨迹。

我叫曹景(jǐnɡ)行(xínɡ),不叫曹景(yǐnɡ)行(hánɡ)。为什么叫曹景行呢,没有什么道理,老爸就叫我这个名字。

景字也可以读(yǐnɡ),但是我相信我老爸,他毕竟是教国学的,二十多岁就在上海的大学教国学。他的老师是章太炎,章太炎应该算国学的大师了,我相信我老爸。

说到父亲,实际上我和父亲一起生活的日子实在是很少很少。按照今天的说法,我是留守儿童。父亲需要到外面打工,去工作。最艰难的时候,家里的五个人实际上在五个地方。我、我哥哥、我姐姐分散在三个地方,我妈妈一个人在上海,我父亲在香港。到最后,我见到我父亲的时候,他已经去世了。我和姐姐去奔丧。那个时候能够去奔丧,要感谢周总理给予照顾,不然可能这个机会都没有。

在这样一个家庭里面,父亲到底起什么样的作用?到底在我一生当中,父亲给了我什么?

首先在我自己的家,父亲可以说是一根主梁。他和我妈妈,他选择的、他的终身伴侣,一起撑起了这个家。在我们整个成长的过程中,他撑着这个家,首先他要打工。当时为什么去香港,有很多说法,但是我看在他的信里面,包括文章里面,写得很清楚,就是为了这个家。一家人,上有老下有小,要过日子。所以他要去香港,需要一份工作,这个工作就是写字。

李敖先生看到我就说,就是你老爸我比不过。因为父亲发表东西是四千万字,李敖到现在还没写到四千万字。我父亲在他的文章里面写到,这种写稿的日子叫手停口停,一天不写东西,就没吃的了。为了整个家庭的生活,必须写。

他1972年去世前最后一张照片,这张照片是在澳门。他最后病危的前夕,在医院里面的病床上,已经人都坐不起来,他拿一块板,手那么举着在写稿子,人已经瘦得不像样子还在写着,因为报纸上的专栏还在等他的文字。

这张照片我看了一直是非常心疼,也觉得非常亏欠。因为可以说在他去世前,我一点点东西都没给过他。那个时候我25岁,我下乡,我也没办法给他。我甚至连一句问候的话,包括他生病病重的时候,我连一句问候的话都不可能。所以等我们接到电报,说他病危的时候,赶过去,三天三夜。从广州这儿出去的,顶着大雨,到了澳门拱北关口,朋友来接我们的时候说,他已经去世了。

对我来说,父亲到底意味着什么?

我想首先一个就是对家庭的责任。作为父亲,我的父亲尽到了对家庭的责任。尽管这么遥远。我们小时候,常常收到他的信。有时候他也会寄给我们报纸,香港的《大公报》等,里面夹一个两个气球。有的时候会夹一块手绢给我姐姐。甚至有时候会收到海关的一张纸,说你们寄来的东西里面有走私夹带。那时就是这样,如果你夹一条手绢,他认为是走私,就不让进来。

父亲经常想着我们。我九岁那年去北京,是他离开上海去香港之后六年里第一次到北京。到北京的时候天很热,然后我们到了饭店,我爸爸他来帮我洗澡。洗澡的时候他说了一句,这句话我今天还记得非常清楚。他突然停下来对妈妈说:“闲闲怎么这么瘦。”他叫我小名叫“闲闲”。

后来几天我都感觉他在补偿我,我要什么他都同意。他看到我对新侨饭店下面卖邮票的地方、对邮票很感兴趣,当时小孩都集邮。他说你要的你全买下,当时我记得是五块钱,那是很大的一笔数,我把当时新的邮票都买了一套。那时我的满足感是从来没有过的。

父亲和我的关系当中,我会觉得有许多方面在教我做人。

首先,他不在,但他留给我们一个读书的环境。家里头全是书,我们家里人全都在看书。我记得九岁过生日,父亲在北京给我买了《水浒后传》。因为我小学一年级就把《水浒》干掉,然后小学二年级给我看的是《水浒后传》,接着是《说岳全传》。在这种环境当中,读书成为了我一生当中最重要的内容。直到后来我做新闻做评论,我得感谢我从小可以翻书、可以看书。

再有就是你看事情看得比较大,因为家庭里面格局比较大的。因为父亲的存在,他会让我关注的事情比较多。比如说,他那时候回北京,当然我也会问妈妈干吗要回北京,简单的隐约之间了解到两岸之间是可以沟通的。这对我来说是一个非常大的改变想法——世界上的事情不是那么简单,非白即黑,原来还是可以有白和黑之间的交互、影响。毛泽东主席当时见我父亲的时候,叫我父亲“不妨更自由主义一点”。

他的一生,最后是、应该说是他自己有一个使命感。所以他自己把自己比作“灯台守”,波兰有一个作家叫亨利克·显克维支,他的一个短篇叫《灯台守》,就是看灯塔的一个孤零零的老人。父亲把他自己比作这样,无非就是为了他的使命在做这样的事情。

抗战胜利70周年的那时候,我们在各地拍片子,拍了一个系列。有一次和孙元良的儿子,台湾很有名的演员叫秦汉,谈到当年抗战爆发,上海抗战的时候,在四行仓库里面,他的父亲是88师的师长,我父亲作为战地记者,一起在司令部里面生活了四十多天。

我跟秦汉说,当时如果日本人的一个炮弹或炸弹正好扔在他们两人身上,这个时候就没有你也没有我。但他们那个时候就是真的为了国家,为了民族,什么都不顾。而这样,一直到他最后成为灯台守,我想这样的一个精神,他的为人一直对我来说,是终身的影响。