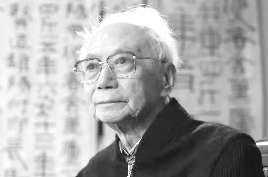

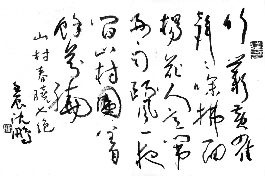

沈鹏和他的书法作品

8月21日,中国书法家协会名誉主席沈鹏,因病医治无效,在北京逝世,享年92岁。

沈鹏在书法创作、学术研究、编辑出版、教学育人、美术评论以及诗词创作等多个领域卓有成就。其书法精行草、善隶楷,提出中国书法可持续发展的理念,制定并贯彻“弘扬原创,尊重个性,书内书外,艺道并进”的十六字方针。

书香门第

1931年9月1日,沈鹏出生在江南小城江阴的一个书香之家。五岁那年,头疼、咳血等疾病向他袭来。在此后很长一段时间里,沈鹏不得不喝着苦涩的中药跟病魔作着长期的斗争,并因此留下了体弱的病根。

自小聪慧的沈鹏五岁习字,10岁出头又拜远房亲戚、清末举人章松庵为师,专门学习诗书画。得此教育,沈鹏从小就展现出了在文学书画方面的才能。1943年,沈鹏与家人一起返回家乡,并进入南菁中学继续学业。南菁中学是江南名校,起初是两江总督左宗棠于1882年拨款兴建的南菁书院。在这样一个良师荟萃、教泽流长的学校,沈鹏不仅接受了全面系统的教育,也得到了像曹竹君、李成蹊等这些名师的指导。

以笔为旗

受上海进步思潮的影响,高中期间的沈鹏与顾明远等同学一起发起成立进步社团“曙光文艺社”,后来又创办进步刊物《曙光》。以笔为旗,以文抒志。

1948年夏天,17岁的沈鹏考取了南昌国立中正大学(现江西师范大学)中文系。

1948年,解放战争正处于白热化阶段,此时的大学校园里也是暗流涌动。思想进步的沈鹏引起了中共地下党的关注,有同学将一些进步的报刊杂志悄悄地递给他,毛泽东的《新民主主义论》《在延安文艺座谈会上的讲话》,还有艾青的诗、赵树理的小说等一些进步书籍进入了他的视线。

1949年夏天,沈鹏得知新华社在北京香山开设新闻训练班的消息后,立即就做出了放弃现有学业、报考新闻干校的决定。沈鹏踏上了北上的火车,经过层层筛选,最终他凭借过硬的思想政治素质以及扎实的外语功底得偿所愿。

1950年5月,培训班结束,沈鹏被借调到了人民画报社。在此期间,沈鹏一边做着秘书和共青团工作的活儿,一边开始了人民美术出版社的筹备工作。1951年7月,人民美术出版社正式成立,此时作为创始人之一的他大概没有想到,从秘书到美编再到副总编辑、编委会主任,在这里他一干就是一辈子。

草书大家

在沈鹏看来,任何一门艺术,其精髓都源于自己对生活的观察,书法同样如此。从幼年时躺在病榻上看着墙上斑驳摇曳的树影,到上世纪五六十年代盛极一时的红绸舞,沈鹏都能从中得到灵感,并把它们凝练到书法中去。沈鹏精行草,兼长隶、楷书等多种书体,其中尤以草书成就最为突出。在书坛,也有人说沈鹏是百年难得的草书大家。

沈鹏的行草书和隶书“刚柔相济,摇曳多姿”,以气势恢宏、点划精到、格调高逸、韵味深长而富有现代感,成为当今书坛最具有代表性的书风典型。书法大家启功认为沈鹏“所作行草无一旧窠臼,艺贵创新,先生得之”,赵朴初先生则赞称他“大作不让明贤”。

“介居”品格

全国解放之初,沈鹏和妹妹先后分配到北京工作,妹妹分配在北医,他常常要去看望妹妹。在六人一间的女生宿舍里,他与同乡、天津医科大学毕业的殷秀珍相识。几年后,殷秀珍嫁给了沈鹏。

沈鹏从那时起就盼望,能有一间自己的“书斋”。可他们那间藏在胡同深处只有九平方米的小平房里,除了一橱、一床、一个小书架之外,还要容下爱妻和一个女儿。那张不过半米的书桌一日三餐是餐桌,孩子白天做功课是课桌,熬到深夜妻儿都安睡后才成为沈鹏的书桌。他要细心地将桌上的大件搬到床脚下,小件堆到桌子的另一端,长久下来养成了写横幅的习惯。后来有知己提醒沈鹏,作为书法家不能只擅长一种格局,沈鹏就试着跪到床上利用桌子的竖面写竖幅。

早已在海内外名声大噪的沈鹏,后来终于有了一间“专用”的书房,兴奋得几乎毛笔不离手。他像给自己的女儿起名字一样,认真地给小屋取名为“介居”。“介”主意为耿介、正直,也可为止息之地。“介福”洪福也。“介”能“芥”,极言其小。沈鹏说,一个“介”字如此多意,可大可小,又小又大,看自己怎么想怎么用了。沈鹏就在这间斗室里书写气象万千的世界。

沈鹏后来有了新的书房,取名仍为“介居”。沈鹏好静,时常住在海淀区新居闭门写作。他整理出多年收藏的5000册图书,还有他的自书作品和名人书画,分别捐给了故乡、母校等。沈鹏说,这比留在自己身边要好。 (综合自8月22日《江南晚报》、《文艺报》、8月21日微信公众号“书艺公社”等 陈钰洁 胡殷红等文)