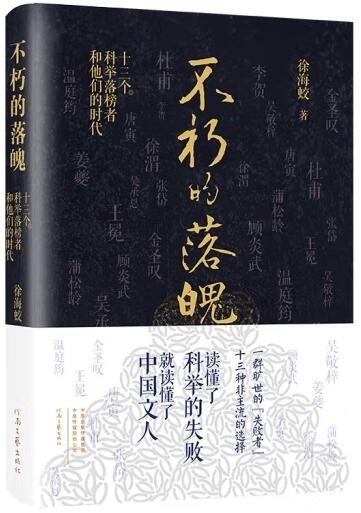

《不朽的落魄:十三个科举落榜者和他们的时代》 徐海蛴著 河南文艺出版社2023年7月出版

作者以深邃通达的笔致体察和还原“失败者”的世界,以深厚的人文积淀剖析中国书生的生命基因,展现他们生活的时代和中国科举的取士逻辑,呈现出一条走向清晰的中国文人命运脉络。

人们习惯将目光和敬意投注给胜利者,这是一个崇尚成功的时代,我却将目光和敬意投给了失败者。确实,读者们打开这部书,一下子就会发现,尽管书中涉及的时间线很长,从唐到宋到元,再到明,最后止于清,书中牵涉的人物也各有特质,每个人都有着各自翻天覆地的命运。但这些人会站在一起,绝非偶然。

经过一段时间的斟酌和考量,我在这部书里写了十三个人。不过无一例外,我书写的这十三个人,没有一个得偿所愿真正到达科举的彼岸,也就是说,他们,这些后来在人类文化史上留下璀璨功业的人,都是可怜的落榜者,无论是杜甫、李贺、温庭筠、姜夔、王冕,还是金圣叹、顾炎武、蒲松龄、吴敬梓,没有一个人是例外的。是他们不够出色吗?是他们不够勤奋吗?是他们不了解科举之道吗?我想答案不是单一的。科举考试不是简单地完成一个应试流程。它不是简单的加减乘除,更像是一个命运的微积分。纳博科夫评价《包法利夫人》的这句话同样适合评价科举。科举的成败,更像是中国式命运在古老土地上和广阔人心里的推演。

这部书以杜甫开篇、吴敬梓作结,这里面有着奇妙的生命运行逻辑。他们每个人互不相干,生命的小舟却又在一个相似的巨大旋涡中沉浮起落。

当这一切成为过往,我们置身事外,再隔着久远的时光回看这件事,才显得那样淡然,甚至认为在这些人一生功业的天平上,根本不需要一个“进士”的砝码。我们这些置身事外的人也才会提出一个有趣的问题:那一场又一场的科举失败,究竟是毁灭了他们,还是成就了他们?这个问题的答案无比清晰,每个读者都明了,正是“入仕无门”,才成就了这些原本处在低处的生命,迫使他们走向另外的道路,也迫使他们开掘出生命的宝藏。设若杜甫在仕途上一路通达,做到副宰相或者宰相之类的高官,整日深陷于权力斗争,他还能够写出那些痛彻肺腑、振聋发聩的诗句吗?设若顾炎武官运亨通,整日坐在明亮的衙门里琢磨着如何给上司献上一份过年大礼,三百多年后我们在图书馆里还能读到《日知录》吗?设若蒲松龄青年时代就考取了功名,并且在官场混得风生水起,他还会对神神鬼鬼的事痴迷不化,进而成为一个伟大的小说家吗?

谁说命运的责难不是奖赏呢?

这确实是一部关于“失败”的书。写了那么多种失败后,我甚至产生了一种错觉,人生大抵终究是充满困厄和苦痛的。我想这种感觉不仅我有,这部书里的每个人都有,如果将他们从久远的历史中请出来,坐成一排,再做一个采访,问每个人一个相同的问题:“你觉得人生是苦的吗?还是只有小时候才苦?”我相信每个人都会回答:“人生一直是苦的。”这么说来,这也是一部关于苦难的书。

不过书写失败或者苦难不是我的本意,失败和苦难本身没有意义,也不值得特别美化。只有一种东西是有意义的,那就是面对失败和苦难时一个人做出的选择。在离乱、痛苦、反复的挫败之后,一个生命的选择才值得格外被关注和书写。我不相信,我们会在风和日丽的春天的会客厅见到一个人的风骨,好比我们在平静的港湾中,并不能看出谁是征服大海的水手。可在乱世,在反复捶打和无尽绝望中,人作为人的坚韧与博大显现出来。

这是一部写满了落魄的书。不过落魄仅仅只是一条铺满荆棘的路,只是一种持久的考验,它的前方是人类永不停息的求索,是人性在暗夜里闪现的光亮。也正是这些伟大的痛苦,才建构了伟大的人的精神殿堂。

由此我想起杜甫。生命最后两年,杜甫流落在湘江流域,以一艘小船为家,他的心却记挂着受难的人民。“穷年忧黎元,叹息肠内热。”这无疑是一个读书人对世界的热忱和关切,这也是杜甫的诗最后被誉为“诗史”的重要原因。

我也想起张岱,他出生在那样富庶、风雅的读书世家,他的少年到青年时代度过了一段钟鸣鼎食、绮丽奢靡的岁月。可他中年之后大明王朝分崩离析,整个国家陷入战争的绝境中,张家几代人穷尽心血累积的田产、庄园、金银、藏书、字画……一夜间尽数被侵占、剥夺、劫掠。张岱无家可归,于南明隆武二年(1646)六月,携一子一奴一箩筐书籍,逃往深山避难,过上终日劳作的生活。张岱身边诸多师友选择以死殉国,张岱不止一次想过死亡,又不止一次打消了作无谓牺牲的念头,他铁了心要给这个灭亡的时代留下“魂魄”,他要写一部明史。在最贫穷、最绝望的岁月里,张岱笔耕不辍,带着他的书稿从一个地方逃亡到另一个地方。最终,以三十余年心力成就了三百万字的历史巨制《石匮书》。

我们时常会探讨什么是人性的高贵,什么是贵族精神,我想张岱以自己的选择给出了一个范式:真正的高贵,就是面对大时代的劫难,面对国破家亡的打击,面对“食不果腹,衣不蔽体”的生存危机,一个人仍能静下来,保持精神独立,并创造出不朽的价值。