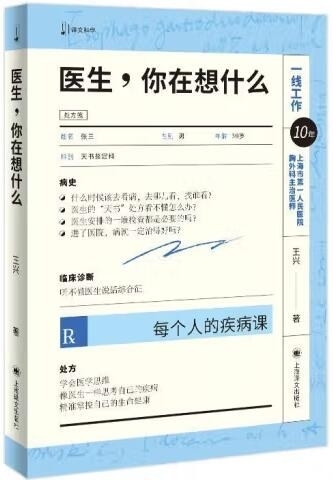

《医生,你在想什么——每个人的疾病课》 王兴著 上海译文出版社2023年6月出版

人人都会生病,但并非人人都会看病。在医生与普通人之间有一道专业知识的鸿沟,而病人及其家属对医学、医生、医院的不了解,让他们产生了种种疑问甚至是不信任,不仅难以提高医疗质量,还有可能加深医患矛盾。本书是上海第一人民医院胸外科医生、科普作家王兴,为所有需要看病的人写的一本医疗科普书。

事实上,在临床中绝大多数的人仍然是采用最新认知下的治疗方法,或者在经济不允许的情况下被迫选择次优选,没有人在走进医院的时候和医生说,来,给我整一份上个世纪30年代的疗法。这是因为我们认可新药的价值。但我们要关注的问题不只是新药的绝对价值,还有其对于家庭经济情况的相对价值是不是依然很大。

所以一切的选择还是回到了医生这里。因此,医生对不同治疗方法“性价比”的客观理解就尤为重要。

那么医生会不会“看人下菜碟”呢?这其实是个非常复杂的问题。我在《病人家属,请来一下》中也提到,北大医学院原党委书记刘玉村教授曾提到,病人来门诊带多少钱,和医生开什么药有直接关系,这是一种畸形的现象。然而这个现象未必反映医生是“势利眼”,也可能体现他的人文关怀。

曾经治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)的诺西那生钠,因为70万元一针,被称为“天价药”。对于孩子来说,这是一个维持生命的神药,但也是很多家庭的噩梦——明明给了希望,又看起来那样绝望。很多时候,我们都有可能从对方的衣着、谈吐感受对方的经济条件,而假设我判定对方是个经济条件非常普通的人,我可能不会非常兴奋地和他讲——没关系,有个神药,恭喜你!而是低声和他商量——有个药可以治,只不过,很贵。

这真的不是医生愿意将人分为三六九等去差别对待,而是内心生出的一种善意的悲悯。在现代医疗面前,所有人都需要认清生命的价码,即使是医生自己也不例外。一个北大的教授终其一生奋斗在手术台上,晚年也要为一款昂贵的鼻咽癌药物捉襟见肘。

很多人反感医生“看人下菜碟”,认为这是一种对职业、身份和经济状况的歧视。但多数情况下,这是因为中国的医生(绝大多数)通常不处于富裕阶层,本身也属于中产,所以他的出发点通常是治疗方法的“性价比”而并非绝对价值。换句话说,只要他没有把你认定为富豪,给你推荐的就比较实在。

举个例子,多数医院都有特需病房,而几乎每个病人入院的时候家属都会嫌弃普通病房的拥挤,并要求住“特需病房”。以肺癌为例,普通病房的总花费大概在5万(且可报销50%-80%),而同样的手术在特需病房的价格区间也许在10万-20万不等(且均无法报销),这就让很多人在听说价格的时候立刻望而却步——我只是想从四人间调换到单间,差别能有这么大?

由于过小的市场,医院自主定价权的特殊性,导致价格的陡增,边际效应的锐减。但事实上,单间的诊疗和四人间的诊疗并无明显差别,而单间的体验是不是值得10万或者更高的投入,是因人而异的。

医生正是了解其“性价比”之低,才不会在明知你并非富豪的情况下硬塞一个让你感到难受的选择,这对治疗效果毫无意义,但可以从经济上让你难堪。

因此,在治疗的过程中合理地表达你的经济状况以及对医疗价格的诉求,其实是有必要的,这能让医生了解你在医疗过程中有无特殊的需求。

例如,第一,可以询问医生治疗的大概总价,好有个心理预期,从而判断是在当地治疗还是选择北上广的顶级医疗机构;第二,没必要在自己对价格一无所知的情况下和医生坚定表示“我家不缺钱,用最好的药”;第三,如果家里条件确实一般,不要羞于对医生表示,一般情况下,作为医生是不会因为你这句话就刻意用“差”的,而是选择相对而言性价比更高的,从而降低医疗的总价。

这就像我们在买车的时候,只需要选择品牌和大概的型号就可以确定自己的爱车。然而如果需要你选择座椅的皮质、方向盘的颜色、天窗的规格、空调的品牌、雨刮器的长度……你也许感到十分为难。但是医生就像是制定汽车型号的产品专家,他更有可能在你的心理预算范围内帮你配置一个更符合你需求的、兼顾安全性和时尚性的车型。

这就是医生的“理性思维”。因此,从理性思维出发,每个潜在的病人都要警惕“道德绑架”在医疗决策选择中的存在。

先来看一个真实的例子。一个病人得了癌,要用免疫治疗。

选择分两种,一种(国产)3000元/周期,一种(进口)15000元/周期,从效果上看确实差别不大,我就问病人的女儿用哪种。她犹豫了一阵子,就说去和她的姐姐商量。我看她在走廊里打了很久电话之后,回来又和我确认,两种药效果是不是真的差不多。你会明显感受到,她不希望因为自己选了便宜的,就选了效果差的,因此背负日后治疗效果不好的责任,但是她的反复确认也表示了她真的为难。我再三地表达两种药物没有差别,但她还是艰难地告诉我,她们选进口的。

有趣的是,当我后面安排用药的时候不小心说了一句,那个进口药(贵的)需要进行为时3个工作日的临时采购,国产药有现货。我感觉到她瞬间如释重负地说:“那我们要不还是用那个快的吧。”

作为医生的我没有一丝丝嘲笑的想法,而是打心眼里为她感到愉悦,也为自己发现了一条新的思路感到快乐——她把问题从选“贵的”还是“便宜的”,转移为选“快的”还是“慢的”,这是一种非常灵巧的理解。毕竟这多出的3天的等待,意味着病人心里多了3天肿瘤没有被治疗的焦虑,还多了3天的住院费、陪床家属的误工费和3天无效的陪伴。从这个角度来说,选“快的”比选“慢的”更有价值。

作为家属,大部分人能够做选择的依据就只有价码,选择了贵的就代表关心和爱,选择了便宜的就代表不重视,这是一种对病人非常明显的暗示,而这种无奈的象征意义让作为医生的我很不舒服。我也无数次感慨,治病就是治病,谈钱多伤感情。

很可惜,道德绑架几乎影响了一切医疗选择,特别是重病、危重症治疗过程,没有一个病人家属能够幸免。

而面对这一切,我的建议是所有的家庭成员一起学习,一起决定。只要是医生给出的选择,无论哪种,都应当是合理的选择。