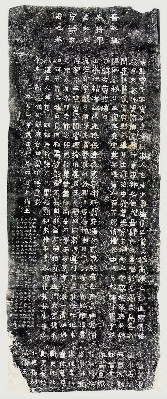

《爨(cuàn)宝子碑》(见图)在中国书法艺术史上和汉文字演变发展史上占有及其独特的重要地位,是珍稀的西南少数民族地区历史文化艺术和汉文化融合的结晶。“爨碑”书体艺术在现今的文艺生活中用于书籍封面题签,如《爨史》《南诏野史会证》等,古朴可爱。用于电影片头字幕也很好看,如电影《我和我的祖国》《投名状》《我和我的父辈》《我和我的家乡》《林则徐》的片头,《一江春水向东流》的字幕等都别有风味。爨体书法艺术在广州应用得最为广泛。现在比较常见的爨体字为“招商银行”四字。

书法瑰宝

《爨宝子碑》全称《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,此碑刻于东晋太亨四年,即义熙元年(公元405年)。清乾隆四十三年(公元1778年)出土于云南曲靖南70里扬旗田,后移至武侯祠,现存曲靖市第一中学“爨碑亭”内,为全国重点文物保护单位。

《爨宝子碑》高190厘米,宽71厘米,共13行,每行30字。下部为立碑人名13行,每行4字。碑文记录了墓主人爨宝子的生平及对墓主的赞美之辞。碑左下角刻有清咸丰二年(公元1852年)曲靖知府邓尔恒的隶书跋文6行。该碑字体属于隶书向楷书过渡的书体。全碑400余字,布局自然、首尾呼应、气贯全篇、文采飞扬。它的字体奇异、独特,与中原王朝保持紧密的文化关联,又自成一家,傲立中国书法历史。

爨宝子,建宁同乐人(今云南陆良人)。生于公元380年,卒于公元403年。时年19岁即就任建宁(今云南曲靖)太守,身处中原战事仍频,而爨氏统治南中(今云南、贵州和四川南部)的强盛时期。南中最有势力的大姓为霍、爨、孟三姓,公元399年,霍、孟二姓火并同归于尽后,爨姓成为最强大的势力。爨宝子虽为弱冠,但极善于审时度势,一方面对中原王朝表示服从,一方面实行民族平等、团结政策,为政勤勉,人民安乐而各得其所。故而他死后,官民皆悲恸不已,特意为他刻石立碑。

豆腐奇缘

因朝代更迭,社会动荡,《爨宝子碑》湮灭于红土之下,清乾隆四十三年出土一段时间后,该碑也不知去向。清咸丰年间,邓尔恒担任云南曲靖知府。此人进士出身,历史知识丰富,关心金石碑拓,履职曲靖,自然想起那块赫赫有名的《爨宝子碑》。他遣人多方寻找都一一落空。

清咸丰二年(公元1852年),邓尔恒从坊间得到消息,市场出售的一些豆腐出现了有趣的字,点线干脆,撇捺清晰,可识可读。很快,有字的豆腐摆在了邓知府的面前,豆腐上面的字太熟悉不过了,就是《爨宝子碑》上的字。顺藤摸瓜,他在曲靖府城南35公里的扬旗田村发现了《爨宝子碑》。

彼时,这块名碑成为乡下豆腐房里的底板,农户榨出来的豆浆在碑面翻腾,与卤水相伴,渐渐冷却、凝固,成为固体的豆腐。邓尔恒急匆匆赶来,农户家里来了知府,不是小事。

农家主人讲述了与这块石板的相遇,记不得是哪一天,他在田间犁地,偶然犁出埋在地里的石板,挖出来,看到了石板上的花纹和整齐的字,觉得好玩,便搬到牛车上拉到家中。长方形的石板在农家的用处太大了,可以做房屋的地基,可以垒猪圈,可以当作晾晒农作物的平台。或许如此使用这块平整的石板是一种浪费,农家主人就把石碑清洗干净,置于豆腐房,成为制作豆腐的工具。

邓尔恒对农户说了很多感谢话,并提出向农户支付30两白银,把石碑运到城里保存。农户主人当然高兴,他与其他人一同将石碑搬离豆腐房,小心翼翼地放到车上,运往曲靖府。那一天,邓尔恒一夜无眠,他先请人精拓了数十张,又以冷静、客观的文辞陈述了《爨宝子碑》的前生今世,以整饬、端庄的隶书书之,刻于石碑的左下方,又拓了一批。然后,选了一个吉日,将碑石置于城中武侯祠。

据说,《爨宝子碑》的相对完好,与豆腐有关。制作豆腐的过程,大量豆浆浮在碑面上,凝固的过程中豆浆也会浸入石碑,起到保护的作用。

1937年,原中华民国教育厅拨款委托原曲靖中学校长谢琅书在校园内建造了“爨碑亭”,将东晋《爨宝子碑》和宋朝《段氏与三十七部会盟碑》并置于一亭之中。

1961年3月4日,国务院公布曲靖市第一中学陈列的两块碑刻为首批全国重点文物保护单位,并建造了庭院式的双亭碑苑,爨碑重获新生。 (摘自9月14日《齐鲁晚报》 孙晓明 孙辰龙文)