在《新青年》撰文,互相支持

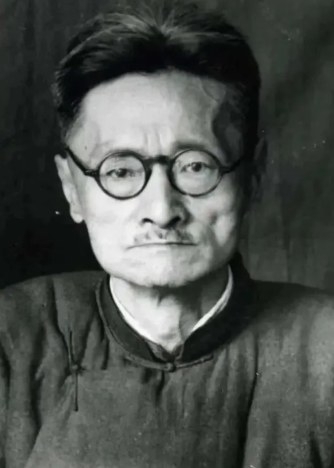

1908年底,刘文典(见图)东渡日本求学,不久经人介绍入章太炎门下,成为入室弟子。据刘文典回忆:

那时一般朋友的看法都是说周氏兄弟中,周作人的西洋文学好些,中国的旧学,鲁迅要学得好些。

随着国内形势的发展,鲁迅兄弟和刘文典先后回国参加革命。他们都在《新青年》撰文,互相支持的举动进一步加深了彼此的了解,也在思想上产生了碰撞的火花。在新文化运动如火如荼之际,刘文典与鲁迅兄弟先后往北京大学任教,这自然就延续了他们的交往。某年冬天,鲁迅上完课后,有学生向其请教问题,他认真给学生讲解,刘文典听到鲁迅与学生的谈话后对其有了新认识:

他对西洋的文学、艺术,以及中国所谓的“旧学”都是十分渊博的。

为此,刘文典曾在当天下午旁听了鲁迅两个小时的课程。又如,一次偶然的机会,两人曾经在《文选》领域中有着一番学术交流,“我们做过几次长谈,谈到我对《文选》的看法,他很赞成我的话,我十分高兴。我想:他是骂‘《选》学妖孽’的人,反而赞成我,怎不使我高兴呢?从此以后,我才常到‘群言堂’去,专找他谈话” 。1923年,刘文典的《淮南鸿烈集解》由商务印书馆出版。《鲁迅日记》记道:

往商务印书馆买《淮南鸿烈集解》一部六册,三元。

相比较与鲁迅的交往,刘文典与周作人都为北京大学全职教授,他们的往来也就稍为频繁,彼此经常在一起开会讨论课程设置和各种教学问题。1918年1月16日,刘文典与周作人等北大14位教授举行会议,提议成立大学俱乐部、划分大学区域、制定教员学生制服等。1919年,刘文典与周作人等北大教授联名向教育部提出《请颁行新式标点符号案》。1920年至1922年,周作人在日记中有12次关于刘文典的记载。

大节“马虎不得”

1926年秋,鲁迅前往厦门大学文学院执教,周作人仍在北京大学,而刘文典于1927年参与安徽大学的筹备工作。1928年11月28日,安徽省爆发学潮,蒋介石斥责刘文典办学无方,遭到其反驳,结果被羁押,经各方人士保荐才被释放离皖。1929年,刘文典进入清华任教。对于刘文典的遭遇,鲁迅在《知难行难》中写道:

安徽大学校长刘文典教授,因为不称“主席”而关了好多天,好容易才交保出外。

此段时间刘文典与鲁迅的交往较少,与周作人的互动也较少。1936年10月,鲁迅病逝。1937年卢沟桥事变后,刘文典因故未能同清华大学一起南下,滞留于北平。日本人曾多次派人劝说刘文典出来教学,遭到他的断然拒绝。不久,日寇又通过周作人请他出来出任伪职,同样被拒绝,周作人也因此被刘文典斥责了一顿。1938年春,刘文典设法脱离险境,经天津、香港到达昆明,随后继续在西南联合大学任教。此时的周作人仍继续滞留北平。刘文典听到此事后生气地说“他读过不少的书,怎么那样不爱惜羽毛呀!”为此他时常告诫自己“国家民族是大节,马虎不得”。

晚年评价

在西南联大期任教期间,鉴于周作人的投敌行为,刘文典开始对他的文学创作思路进行批评。刘文典认为文学造诣应该与文学修养分不开,为人与为文是一回事。但是,周作人说读者读作家的作品,并不必了解作者是什么人,比如吃包子,只要包子做得好吃。对此,刘文典曾公开抨击周作人的观点,他认为“文学作品是高级精神产品,不同于制作包子”。刘文典也不认可鲁迅小说中的绝望氛围,对鲁迅持批评的态度也愈加明显。在西南联大任教时期,刘文典曾说:

我所敬佩的亡友鲁迅,为国家民族尽过不少的力。可是我对他极不满意的有一点,就是他的作品在青年的思想上有一种不良的副作用,认为“中国的一切都是坏的”,在不知不觉中养成了鄙弃祖国文明的谬见。甚至于由鄙视而绝望,以至自暴自弃,堕入了邪路。

1949年7月11日,刘文典应云南大学文史系邀请,发表了关于鲁迅的演讲。刘文典对鲁迅进行了严厉的批评。随后,在昆明文化界引起一场巨大的风波,昆明学术界先后发表了20多篇批判和讨论刘文典的文章。7月12日,昆明《大观报》简单摘录了刘文典演讲大旨:刘文典认为鲁迅“以牙还牙,以眼还眼”的人生态度,是太过于小气和偏狭。刘文典还将鲁迅比喻成武松,把围攻鲁迅的人比作《荡寇志》中实行车轮战术的人,以致鲁迅许多时间都耗在无意义的笔战中。

当然,刘文典对鲁迅还是怀有佩服的心理。1956年,全国各地举办纪念鲁迅逝世20年大会,刘文典先后写下《回忆鲁迅》及《我和鲁迅最后的一面》的文章。10月19日,云南大学举行纪念鲁迅逝世20周年报告会,刘文典应邀作了一次激情的演讲报告,据时人回忆:

(刘文典)他不用讲稿,侃侃而谈,讲的内容,是鲁迅小说如何揭露国民劣根性,比如国人看杀人时的麻木、祥林嫂的砍门槛以及阿Q的精神胜利法,其实质一致……印象深刻的是,刘教授对鲁迅先生充满了崇敬之情。

新中国成立后,刘文典在北京参加政协会议的时候遇见周作人,老朋友再相见时畅谈许久。 (摘自9月21日《团结报》 黄伟文)