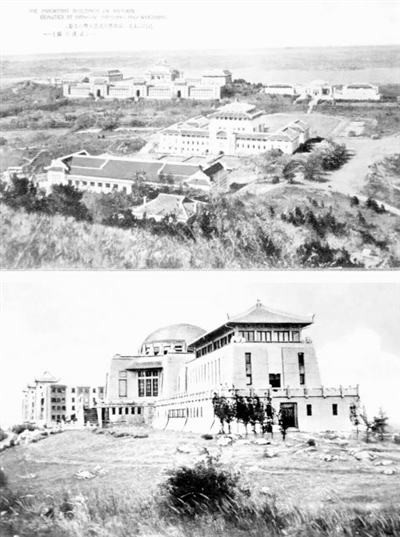

1930年代的武汉大学

武大校长张平文院士最近提到武汉大学“特别像北京大学”,一时引发了人们对两所高校“莞莞类卿”的关注。武大与北大在历史上便渊源颇深,两校间教职、校务人员往来极为频繁。更直观的,当然还有两校的近代建筑群,一定程度颇有其相似之处:相似地坐落于湖山掩映之间,相似的中式大屋顶建筑。

说到武大校园建筑的风格,就不能不提到当年的设计师。在1929年接受李四光邀请成为武大建筑总工程师前,开尔斯(F.H. Kales)尚属名不见经传。跟随教会来到中国并在此活动的十数年间,开尔斯不仅参与了南京中山陵的设计方案大选并获得了名誉奖,他曾供职的美国基督教长老会差会和美以美会差会也参与过金陵大学、岭南大学等不少典型中式复古风格的教会大学校园建设。其中南京的经历对于开尔斯在武大的设计颇有启发,最终在珞珈山上一举名扬天下。

中国近代大学校园的建筑史上,有一位与开尔斯同时期的建筑师茂飞(Henry Killam Murphy)不得不提。他不仅是燕京大学(今北大燕园)的设计者,同时引领了一时代的校园建筑潮流,并一定程度上影响了武大的建筑风格取向。

1914年,茂飞首次来到中国时,就被故宫建筑深深吸引,并在这种明清官式建筑的基础之上形成了其特色的“适应性建筑”风格,影响了包括开尔斯在内的许多以中式建筑设计见长的中外建筑师。茂飞在中国参与设计的校园建筑遍及教会大学和官办大学,代表性作品除燕大外,还有雅礼大学(今湘雅医学院)、清华大学、复旦大学、金陵女子大学(今南京师大校园)、沪江大学(今上海理工校园)、福建协和大学(今废)等,这种古典传统复兴的风格也在中国的高校中流行开来。

到了1929年,南京国民政府将建筑使用“中国固有之形式”的要求写进《首都计划》,茂飞和与他合作过的庚款留美建筑师吕彦直,成了这一计划的有力推进者。1918年,从康奈尔大学毕业的吕彦直加入了茂飞的建筑师事务所,协助其在中国包括金陵女子大学、燕京大学在内的建筑项目,这段共事经历对他的设计思想产生了深刻影响。参与燕京大学校园设计的另一名中方建筑师李锦沛当时也供职于茂飞事务所,他随后加入了彦记建筑事务所,并在吕彦直去世后以彦沛记建筑事务所的名义,参与了武汉大学老斋舍、文学院、礼堂等建筑的设计工作。

茂飞设计的燕京大学校园于1919年开始规划,事务所几易其稿,最终形成了以玉泉山塔顶为指向东西向中轴线的端点,女生宿舍区为主的次轴线与中轴线交汇于中央庭院的格局。而另一边的开尔斯、石格司和李锦沛等建筑师,在实地勘测后,将国立武大校址放到了珞珈山北麓和狮子山,根据这一带的地形和环境将校园设计成了组团式布局,并形成了“一横两纵”的整体骨架。武大的建筑布局规划倾向和轴线布局思维与燕大是大体相似的。

此外,中式建筑传统的大屋顶设计在两所大学的校园建筑中也都发生了适应性改良。例如燕大的贝公楼便采用传统歇山式屋顶和抱厦结合的形式,提高了室内的空间利用率;而武大老图书馆别致的八角歇山顶,也对传统歇山顶进行了大胆的创新。两校的经典校园建筑虽然各具气格,但从视觉效果看不失“心同南北”之感。 (摘自3月21日“澎湃新闻” 王凡珂 王启元文)